DXやAIの活用が急速に進む一方で、「その手法は本当に地域や日本の文脈に合っているのか」という問いは、十分に掘り下げられてきたとは言えません。都市部で成功したモデルや海外事例をそのまま導入しても、必ずしも成果につながらない――。そうした違和感を、多くの地域企業や自治体が抱えています。

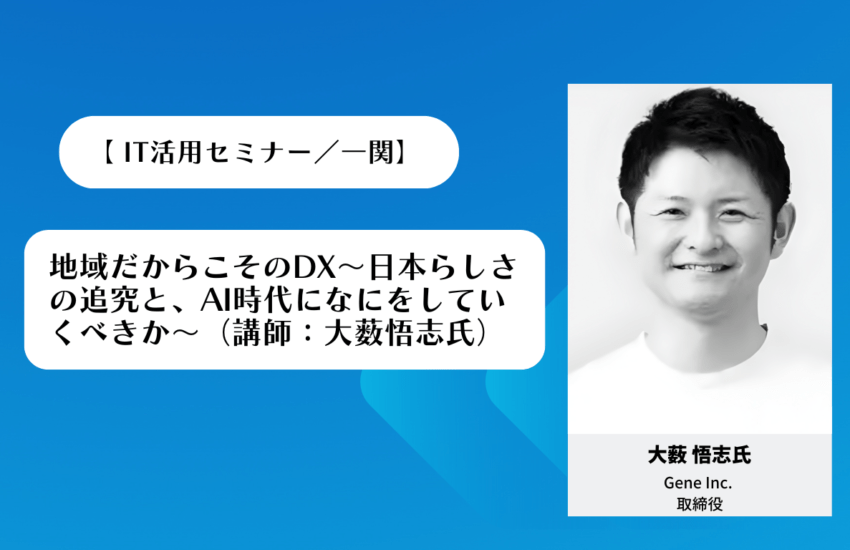

2025年12月17日、岩手県一関市で開催されたIT活用セミナー「DXで企業の未来を拓く」では、DXを“技術”ではなく“活用の在り方”から捉え直す視点が共有されました。本記事ではその中から、Gene Inc.取締役・大薮悟志氏による講演

「地域だからこそのDX~日本らしさの追究と、AI時代になにをしていくべきか~」

の模様を紹介します。

500社・30業界以上のデータ活用とマーケティング支援に携わってきた大薮氏は、日本企業や地域が本来持つ強みを起点に、DXの成功確率を高めるための考え方を提示しました。海外モデルの模倣ではなく、日本の文化や現場の創意工夫を生かすDXとは何か。さらに、AIを「人の代替」ではなく「地域を支える新たな労働力」と捉える視点は、これからの地域DXを考える上で重要な示唆を与えるものでした。

【講師プロフィール】

〇大薮 悟志氏

Gene Inc.取締役

これまでに500社、30業界以上のデータ活用を支援。

新規集客からCRMまでのマーケティング全般に幅広く深い知見を持ち、お客様ごとに最適なアプローチを設計。

単なる施策提案にとどまらず、実行から伴走支援までを一貫して手厚くサポートする姿勢が評価され、多くの企業の成果創出に貢献してきた実績を持つ。

- DXセミナー:地域だからこそのDX

- マーケティングアセット活性化事業とは|投資成果を事業成長につなげる支援

- 事業成長を起点にしたマーケティング支援|構想から自走までの一気通貫支援

- 数字で見る日本のDX投資|課題は「投資額」ではなく「成功率」にある

- DX成功の鍵は「日本らしいデジタル」にある

- 日本企業の強みは「現場の創意工夫」と「事業の持続性」にある

- DXは効率化だけではない──均質化が現場の強みを削ぐリスクとは

- DXが失敗する構造:現場は柔らかい、システムは硬い

- DXの本当のコストとは?見えないコストが失敗を招く理由

- DXで見失われがちな「事業のプロフェッショナル」は誰か

- 日本の現場に適したDX設計とは|システム化する業務・しない業務の見極め

- 変化に強いDX設計とは|コアを安定させ、余白を残す考え方

- DX成功の分岐点|業務を「ルーティン」と「例外」で切り分ける

- DXの3つのタイプ|効率化・価値創出・現場力の拡張

- 日本らしいDXの要諦|価値創出と現場力を両立させる設計

- AIは人の代替ではない|地域を支える新しい労働力としてのAI

- AI活用の第一歩は「データを残すこと」から

- 地域企業の勝ち筋|「シェアリング」と「循環」で価値を広げるDX

- DXの出発点は「自社の価値」を知ること

- AIと人の役割分担の実例

DXセミナー:地域だからこそのDX

本日はお時間をいただきありがとうございます。株式会社Geneの大藪です。本来は代表の坂東が登壇予定でしたが、都合により本日は私がご説明いたします。

本日は「地域におけるDXの進め方」をテーマに、都市部の手法をそのまま当てはめるのではなく、地域固有の特性や強みを踏まえたDXの考え方についてお話しします。「日本らしさの追求」という視点から、日本や地域の文脈に合ったDXの在り方を共有できればと考えています。

はじめに、この問題意識の背景として代表・坂東の経歴をご紹介します。坂東は東京大学大学院でデータサイエンスを学び、起業やベンチャーでの事業開発を経て、多くのBX・DXプロジェクトに携わってきました。その経験から、DXの本質は技術ではなく活用の在り方にあると考え、日本の文化や組織風土に合ったデジタル活用を追求すべきだとの思いに至りました。こうした問題意識をもとに設立されたのが、株式会社Geneです。

マーケティングアセット活性化事業とは|投資成果を事業成長につなげる支援

続いて、弊社の事業内容をご紹介します。

私たちは、自社の取り組みを「マーケティングアセット活性化事業」と位置づけています。

企業は成長の過程で、マーケティングや業務改革、デジタル化などに投資を行いますが、その結果として得られた成果物やデータ、仕組みが十分に活用されていないケースは少なくありません。たとえば、業務ツールを導入しても、現場に定着しなければ本来の価値は発揮されません。

弊社は、こうした投資によって生まれた資産を、単なる成果物で終わらせず、事業成長につながる「活きた資産」として活用することを重視しています。「作る」「導入する」ことをゴールとせず、「使われ続ける状態をつくる」ことが、マーケティングアセット活性化の本質です。

この考え方に基づき、構想・設計から運用・改善までを一貫して伴走支援し、企業の皆さまがこれまでの投資成果を最大限に生かせるよう支援しています。これが、株式会社Geneの事業概要です。

事業成長を起点にしたマーケティング支援|構想から自走までの一気通貫支援

次に、弊社の支援スタンスについてご説明します。

私たちは「事業成長そのものがマーケティングである」と考え、施策の一部だけでなく、構想策定から基盤構築、施策の企画・実行、分析・改善までを一気通貫で支援する伴走型の支援を行っています。

事業成長には、まず目指す姿を明確にし、それを実現するためのシステムや業務基盤を整えることが不可欠です。弊社では、構想段階から基盤整備、さらに運用フェーズにおける実行・検証・改善までを継続的に支援します。

また、最終的なゴールは「外部パートナーに依存しない、自走できる事業体制」をつくることです。そのため、単なる実行支援にとどまらず、知見やノウハウを社内に蓄積・定着させることを重視しています。必要に応じて、人材育成や教育まで含め、DXやマーケティングを継続的に推進できる組織づくりも支援します。

こうした支援を通じて、事業会社自身が主体的に成長を続けられる状態を実現することが、私たち株式会社Geneの目指す姿です。

なお、弊社の支援先には、生協や地方紙など地域に根ざした企業が多くあります。現場で見えてきた課題や強みといった実感を踏まえた視点が、これからお話しする内容の土台となっています。地域企業と実際に取り組んできた立場からの話としてお聞きいただければ、より具体的にイメージしていただけると思います。

数字で見る日本のDX投資|課題は「投資額」ではなく「成功率」にある

ここから、日本におけるDXの現状を数値で整理します。日本では、年間約25兆円がデジタル分野に投資されています。一方で、DXは失敗しやすいと言われ、成功率は約1割、つまり10回に1回程度とされています。この前提に立つと、25兆円のうち実際に成果につながっているのは約1割に過ぎず、多額の投資が十分な効果を生んでいない点が大きな課題だと言えます。

「日本のDXは遅れている」「投資が不足している」と指摘されることもありますが、日米のデジタル投資をGDP比で見ると、いずれも約4%とほぼ同水準です。金額の絶対値は異なりますが、経済規模に対する投資姿勢が大きく劣っているわけではありません。

そうであれば、問題の本質は投資額の不足ではなく、成果につながる確率の低さにあります。25兆円を大幅に増やすことは現実的ではありませんが、仮にDXの成功率を10%から20%に引き上げるだけでも、社会全体の価値創出は大きく拡大します。

重要なのは、投資額を増やすことではなく、すでに投じられている25兆円の使い方を見直し、DXの成功率を高めることです。そこにこそ、最も現実的でインパクトの大きいDX推進の方向性があるのではないでしょうか。

DX成功の鍵は「日本らしいデジタル」にある

私たちがDX成功の鍵だと考えているのが、「日本らしいデジタル」を追求することです。海外の成功事例をそのまま模倣するのではなく、日本の文化や組織風土、地域性に即した形でデジタルを活用することが、DXの成功率を高める最重要ポイントだと考えています。

この考えに至った背景には、私自身の実務経験があります。マーケティング会社で多くの企業支援に携わる中で、欧米で成果を上げる手法と、日本で実際に成果につながるやり方は必ずしも一致しないと実感してきました。

特にCRMの分野では、アメリカが常に先行しているとは限らず、日本の方が高度な取り組みを行っていると感じる場面もあります。実際、グローバル展開する企業で、マーケティングシステムを日本法人からグローバル標準へ統一した結果、従来日本で行っていた細やかな施策の一部が実行できなくなるケースを経験しました。機能は同等とされていても、日本の精緻な運用を前提とした設計には対応しきれていなかったのです。

この経験から、日本の市場や事業環境は、国民性や商習慣、「おもてなし」に象徴される文化と結びついた独自性を持つと強く認識しました。だからこそ、日本のDXは海外事例の単純な適用ではなく、日本の文化や商習慣を前提に、「日本だからこそのデジタル活用」を考える必要があります。その視点こそが、日本におけるDX成功の鍵だと私たちは考えています。

日本企業の強みは「現場の創意工夫」と「事業の持続性」にある

ここでは、日本企業の特性をデータとともに整理します。日本企業の大きな特徴の一つは、短期的な成果や急成長よりも、現場の工夫や改善を積み重ねながら、事業を長く続けること自体に価値を置く点です。この姿勢に、日本企業ならではの強みがあると考えています。

この考え方は、稲盛和夫氏の経営哲学にも通じます。ゼロからイチを生み出すこと以上に、現場の創意工夫を積み重ね、事業の完成度を高め続ける点に、日本独自のクリエイティビティが発揮されてきました。

実際、日本は創業100年超の企業が世界全体の約40%、200年超では約65%を占めており、事業の継続性という点で世界的にも極めて特異な存在です。こうした事実からも、日本的な事業運営は西洋的なアプローチとは前提や強みが異なることが分かります。

この前提に立った「日本らしいDX」とは、現場の創意工夫を拡張し、事業を長く持続させるための“道具”としてDXを活用することです。短期間で大きな変革を起こすイノベーションでは西洋的手法が有効な場面もありますが、日本の強みは、顧客一人ひとりと丁寧に向き合い、長期的な関係を築く姿勢にあります。

BtoBでもBtoCでも、相手の顔を思い浮かべながら価値を磨き続ける現場の創意工夫こそが、日本企業の競争力の源泉です。DXはそれを置き換えるものではなく、支え、広げ、次世代へつなぐ手段であるべきです。私たちは、そのようなDXこそが、日本にとって本当に意味のあるDXだと考えています。

DXは効率化だけではない──均質化が現場の強みを削ぐリスクとは

改めて、「DX」と聞いて多くの方が思い浮かべるイメージを整理します。効率化や自動化、属人化の排除、業務プロセスの標準化――DXはこうした文脈で語られることが一般的です。実際、多くのDXは「業務をいかに均一化・標準化するか」を起点に進められてきました。

これらの考え方自体は間違いではなく、一定の成果を上げてきたのも事実です。しかし、均質化や標準化だけに偏ると、現場で培われてきた創意工夫や、そこから生まれた価値まで削いでしまうリスクがあります。結果として、本来の競争力をDXによって弱めてしまう可能性も否定できません。

だからこそDXは、単なる効率化の手段としてではなく、「何を変え、何を変えないのか」を意識的に見極めながら進める必要があります。その前提として、「自社の価値はどこにあるのか」「何が本質で、何を守るべきか」を明確にすることが重要です。

DXやテクノロジーは、その本質的な価値を失うためではなく、強化し、拡張するためにこそ活用されるべきものです。DXは目的ではなく、あくまで手段である――私たちはそう考えています。

DXが失敗する構造:現場は柔らかい、システムは硬い

なぜ日本企業のDXは失敗しやすいのでしょうか。まず現場を思い浮かべてみると、日々想定外の出来事が起こり、例外対応や人員・環境の変化が常に発生しています。現場は固定されたものではなく、変化し続ける存在です。その変化を受け止め、試行錯誤しながら改善を積み重ねてきたことが、日本企業の強みでした。

一方、西洋的なアプローチでは、「今の最適解」を先に定め、大規模に施策を打ち、合わないものは切り分けるという考え方が取られることがあります。現場が合わなければ、人や組織を入れ替えるという判断も合理的とされます。

しかし日本では、雇用慣行や組織文化の違いから、人や組織を短期間で大きく変えることは容易ではありません。そのため、変化を前提に、現場とともに育てていくアプローチが長年取られてきました。問題は、この前提の違いを十分に考慮せず、海外のDXモデルをそのまま当てはめてしまう点にあります。

さらに、DXはシステム導入と捉えられがちですが、システムは一度構築すると容易に変更できない“硬い”存在です。変化し続ける現場と、変更が難しいシステムを十分な設計思想なしに組み合わせると、ひずみが生じます。

その結果、目に見えるコストだけでなく、後から気づきにくい「見えないコスト」が積み重なっていきます。次にお話しするのは、この見えないコストについてです。

DXの本当のコストとは?見えないコストが失敗を招く理由

強調したいのは、DXのコストは初期のシステム構築費や改修費だけではないという点です。システム導入後には、継続的な運用コストが発生し、さらに新たな業務や作業が増えれば、人手や時間といった作業コストも必要になります。

加えて、一度システムを導入すると、それを前提に業務全体を再設計せざるを得ません。改善したくてもシステムの制約で変更できず、本来不要な業務やオペレーションが残ったり、逆に増えてしまうケースもあります。

また、仕様確認や調整、変更対応など、コミュニケーションに伴うコストも見落とされがちです。仕様変更のたびに手戻りが発生し、見えないコストが積み重なっていきます。

このようにDXには、運用や調整、制約から生じる多くの「見えないコスト」が存在します。これらを十分に想定せずに進めることが、「DXがうまくいかなかった」と感じられる大きな要因の一つなのです。

DXで見失われがちな「事業のプロフェッショナル」は誰か

DX推進では、外部ベンダーやパートナーと協業するケースが多くありますが、見落とされがちなのが「事業のプロフェッショナルは誰か」という視点です。結論として、事業のプロはあくまで事業会社自身です。

しかしプロジェクトを進める中で、「DXやシステムに詳しいベンダーに、事業の進め方まで任せられるのではないか」という錯覚が生じやすくなります。多くのベンダーや開発会社にとってのゴールは成果物の制作・納品であり、事業会社にとっての本当のスタートは、その後の運用と改善にあります。

つまり、「作ること」をゴールとする外部パートナーと、「使い続け、成果を出し続けること」を前提とする事業会社とでは、ゴール設定が異なります。この違いを理解せずにプロジェクトを進めると、DXは期待どおりに機能しません。

DXの失敗の多くは、技術ではなく、この役割認識とゴールのずれに起因しています。だからこそ、事業会社自身が主体となり、責任を持ってDXを進めていくことが重要なのです。

日本の現場に適したDX設計とは|システム化する業務・しない業務の見極め

これまでの前提を踏まえると、DXはどのように進めるべきでしょうか。重要なのは、システムは一度構築すると容易に変更できない「硬い」存在であることを弱点ではなく前提として受け入れ、設計に反映させることです。

その判断軸となるのが、「どの業務をシステム化し、どの業務はあえてシステム化しないのか」を見極めることです。業務には、長期間ほとんど変化しない定型業務と、例外が多く頻繁に変化する業務があります。

変化の少ない業務は、しっかり作り込み、安定運用する。一方、変化の多い業務は、将来の変更を前提とした設計にとどめる、あるいはシステム化しないという選択も必要です。仮にシステム化する場合でも、「作り替え」や「手直し」を前提とした柔軟な設計思想が欠かせません。

すべてを一律にシステム化するのではなく、業務特性に応じて使い分けること。それこそが、日本の現場に適したDXを進めるための重要な考え方だと私たちは考えています。

変化に強いDX設計とは|コアを安定させ、余白を残す考え方

ここで重要なのが、「変化にどう対応するか」という視点です。現場の業務は日々変化し続けていますが、一方で、5〜10年先を見据えても大きくは変わらない、事業の根幹となるコアな領域も存在します。

実務を見ると、このコア業務の周辺で例外対応やイレギュラーが日常的に発生しています。こうした変化の多い部分まで一律にシステム化すると、現場の柔軟性を損ない、かえって運用負荷を高めてしまいます。

そのため、変化の少ないコア業務はシステムで安定的に支え、変化の多い業務は、あえてシステム化しない、あるいは現場判断で柔軟につなげられる余地を残すことが重要です。DXとは、すべてをデジタル化することではなく、安定と変化の両立を設計に組み込むことでもあります。

私たちは、このように「安定すべき部分」と「変化を許容すべき部分」を切り分け、将来的な作り替えを前提に設計する考え方を、「スクラップ&ビルドを前提とした設計」と呼んでいます。

DX成功の分岐点|業務を「ルーティン」と「例外」で切り分ける

では、どの領域を「システム化すべき業務」と「そうでない業務」に分ければよいのでしょうか。多くの企業と対話してきた感覚値ですが、日々の業務の約6割はルーティンで、残り約4割は例外対応を含む「人の判断が必要な業務」になっているケースが多いと感じています。

この約4割の「例外」こそ、現場の創意工夫が最も発揮される領域です。状況に応じて判断し、臨機応変に対応する力は人ならではの強みであり、日本企業が培ってきた価値でもあります。一方、システムは定義済みのルールを正確に処理するのは得意ですが、想定外や例外が起きた瞬間に硬直化しやすいという性質があります。

そのため、DXを「すべてを一律にシステム化する取り組み」と捉えると、現場の柔軟性と衝突しやすくなります。変化の少ない部分はシステムに任せ、変化の多い部分は人の柔軟性に委ねる――この役割分担を前提に、あえてシステム化しない領域を意図的に残すことが重要です。

さらに踏み込むと、この「変化の多い約4割」は二つに分けられます。半分の約20%は、人が担う前提の方が望ましい領域で、判断や工夫が中心となるため無理なシステム化はひずみを生みやすい。もう半分の約20%は、例外ではあるものの一定頻度で繰り返し発生する業務で、ルール化・パターン化次第でシステム化の余地があります。

重要なのは「全部やる/やらない」の二択にしないことです。業務の性質、発生頻度、変更のしやすさを見極め、どこまでをシステムに任せ、どこからを人が担うのかを丁寧に切り分ける。その判断の精度が、DX成功の大きなポイントになります。

DXの3つのタイプ|効率化・価値創出・現場力の拡張

私たちは、DXには大きく分けて3つのタイプがあると考えています。

1つ目は、業務効率化や自動化、属人性の排除といった、一般的にイメージされるDXです。人が担ってきた単純作業をシステムに置き換える取り組みで、一定の効果はありますが、DXをこの範囲に限定してしまうことには課題があると考えています。

私たちが重視しているのは、「現場の創意工夫」をデジタルで生かし、広げるという視点です。人の判断や工夫を削ぐのではなく、それを支え、拡張するためにDXを使うことこそが、日本にとって意味のあるDXだと考えています。

この視点を踏まえた2つ目のDXが、事業構造そのものから新たな価値を生み出すDXです。分散したデータを統合し、それを基盤に新しいサービスを創出する取り組みが該当します。例えば、全国の在庫情報を一元化することで、どの店舗の商品でも全国から発送できるようになるアパレル企業の例は、分かりやすい「DXらしいDX」と言えるでしょう。

そして3つ目が、私たちが最も重視している「現場の創意工夫を拡張するDX」です。ユニクロのように、店舗スタッフ一人ひとりが積み重ねてきた気づきや工夫を、DXによって横断的につなぎ、再現性を持たせ、組織全体の力へと広げていく。DXは現場の知恵を置き換えるのではなく、活用し、強化するための道具であるべきです。

例えば、来店前にウェブで閲覧していた商品情報が店舗スタッフに共有されていれば、より的確で気の利いた接客が可能になります。「どのデータを、どのタイミングで、現場が使えるようにするか」を設計すること。それこそが、私たちが目指す、現場の創意工夫を拡張するDXです。

日本らしいDXの要諦|価値創出と現場力を両立させる設計

重要なのは、2つ目の「新しい価値を生み出すDX」と、3つ目の「現場の創意工夫を拡張するDX」を個別に捉えるのではなく、両者をどう組み合わせて実現するかまで設計することです。ここに踏み込まなければ、本当に意味のあるDXにはなりません。

単なる効率化や属人性の排除にとどまるDXでは、創出できる価値は限定的です。一方、現場で日々生まれる判断や工夫をデジタルで可視化し、横断的に活用できれば、日本企業が培ってきた強みをさらに伸ばすことができます。

私たちが言う「日本らしいDX」とは、この2つ目と3つ目のDXを、テクノロジーを通じて同時に実現することにほかなりません。新しい価値を生み出す仕組みと、現場の創意工夫を支え、拡張する仕組みを両立させること。それが、これから日本が目指すべきDXの大きな方向性だと私たちは考えています。

AIは人の代替ではない|地域を支える新しい労働力としてのAI

今後、DXと並んでさらに重要になるキーワードが「AI」です。AIは今後も進化を続け、DXと切り離せない存在になっていくでしょう。2050年頃には、AIが約3,000万人分の労働力に相当する役割を担うという見方もあり、「仕事が奪われる」という不安と結びついて語られることもあります。

しかし私たちは、AIを別の視点で捉えています。人が担ってきた負荷の大きい業務や、人手を要する作業を、AIが新たな3,000万人分の労働力として支えてくれる、と考えることもできるのではないでしょうか。

この視点は、とりわけ地域という文脈で重要です。私自身、地方出身として、「人が足りない」という課題が日常的な現実であることを実感してきました。人を増やすことが難しい地域では、事業やサービスをいかに維持・継続するかが大きなテーマになります。

だからこそ、AIを単なる人の代替ではなく、「人を支える労働力」として位置づけることで、地域におけるDXや事業の可能性は大きく広がっていくと私たちは考えています。

AI活用の第一歩は「データを残すこと」から

地域に根ざした企業の多くは、慢性的な人材不足を抱えています。人を増やすことが難しい中で、従来と同じやり方を続けること自体が、年々困難になっているのが実情でしょう。

だからこそ、「人が足りないから何もできない」のではなく、発想を転換することが重要です。人がやらなくてもよい業務はAIに任せ、人はどこで価値を発揮するのか、どうAIを使いこなすのかを考える。その視点に切り替えることで、AIとも前向きに向き合えます。

そのために今からできる最も重要な準備が、「データの蓄積」です。AIは過去のデータを学習して力を発揮するため、業務履歴や判断の記録がなければ、将来活用しようとしてもすぐに成果は出ません。今すぐAIを導入しなくても、業務や判断、工夫をデータとして記録し、ログとして残していくことは、今から始められます。

データの蓄積には時間がかかるからこそ、早めに少しずつ進めることが重要です。それが、将来AIが力を発揮できる土台になります。

私たちは、こうした視点で多くの事業会社と取り組む中で、地域企業だからこそ見いだせる「勝ち筋」が確かにあると感じてきました。次に、その可能性をDXやAIでどう伸ばしていくかについて、具体的にお話ししていきたいと思います。

地域企業の勝ち筋|「シェアリング」と「循環」で価値を広げるDX

私たちは、地域企業の勝ち筋として「シェアリング」と「循環」が極めて重要だと考えています。分かりやすい例が生協です。東北と関西の生協は商圏が重ならず競合しないため、施策や実験の知見を、成功・失敗を含めて共有できます。その結果、組織や業界全体の水準を引き上げることが可能になります。

一方、全国展開のアパレル企業などは同一市場で競争しているため、ノウハウやデータの共有が難しく、新しい取り組みも社内で完結しがちです。投資判断や展開は速いものの、リスクはすべて自社で負う構造になります。

これに対し、地域企業同士が競合しない関係であれば、知見をシェアし、循環させながら成長する余地があります。各地域の小さな挑戦を共有すれば、地域全体としては大きな投資規模や学習効果を生み出すことも可能です。

競争ではなく共創によって価値を高めること。地域内、さらには地域を越えた連携のもと、「シェアリング」と「循環」を前提に取り組むことこそが、地域企業ならではのDX・AI活用における本質的な勝ち筋だと私たちは考えています。

DXの出発点は「自社の価値」を知ること

私たちが考えるDXは、単なる効率化や自動化ではありません。現場で積み重ねられてきた創意工夫や判断という価値の源泉を見極め、デジタルの力で拡張し、磨き上げていくことに本質があります。

DXを支援するパートナーは数多くありますが、事業の専門家になれるのは、日々現場と向き合い続けている事業会社自身だけです。だからこそDXの出発点として重要なのは、「自分たちの価値はどこにあるのか」「創意工夫が生まれる源は何か」を徹底的に掘り下げ、言語化することだと考えています。

その価値を失うのではなく、むしろ強化し、広げるためにテクノロジーをどう使うのかを設計すること。それこそが、DXを成果につなげる最も重要なポイントです。

AIと人の役割分担の実例

最後に、本日のプレゼンテーション自体を一つの事例としてご紹介します。本日使用しているスライドは、すべてAIを活用して作成しています。

私たちが時間をかけたのは、「何を伝えるか」「どう構成すれば伝わりやすいか」といった企画・設計の部分です。一方、その内容をスライドに落とし込む作業は、AIに指示して進めました。構想には数時間かかりましたが、スライド生成は1時間弱で完了しています。

このように、人が担う役割とAIに任せる役割を明確に分けることで、仕事の進め方は大きく変わり始めています。本日の講演そのものが、「AIをどう使いこなすか」を考えるための一つの具体例になれば幸いです。