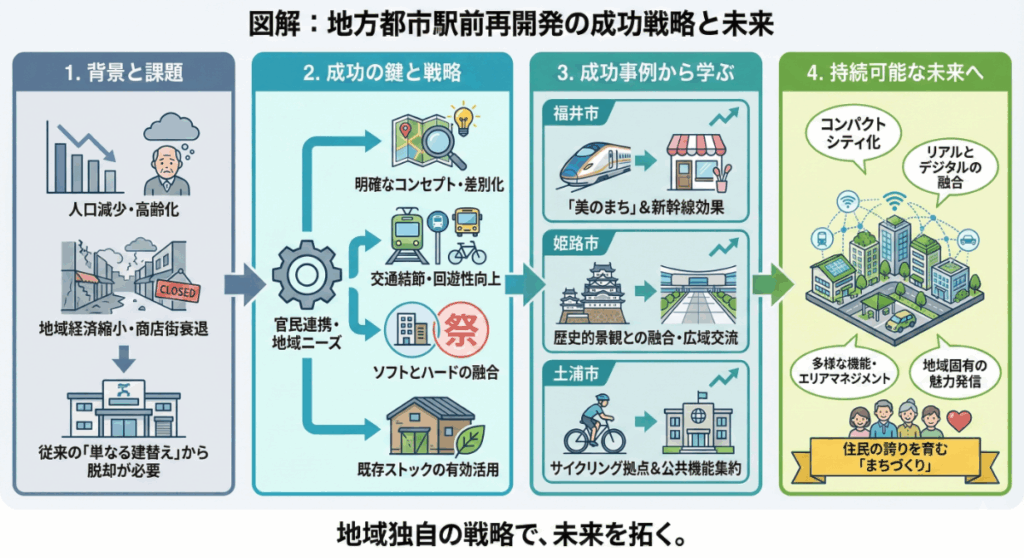

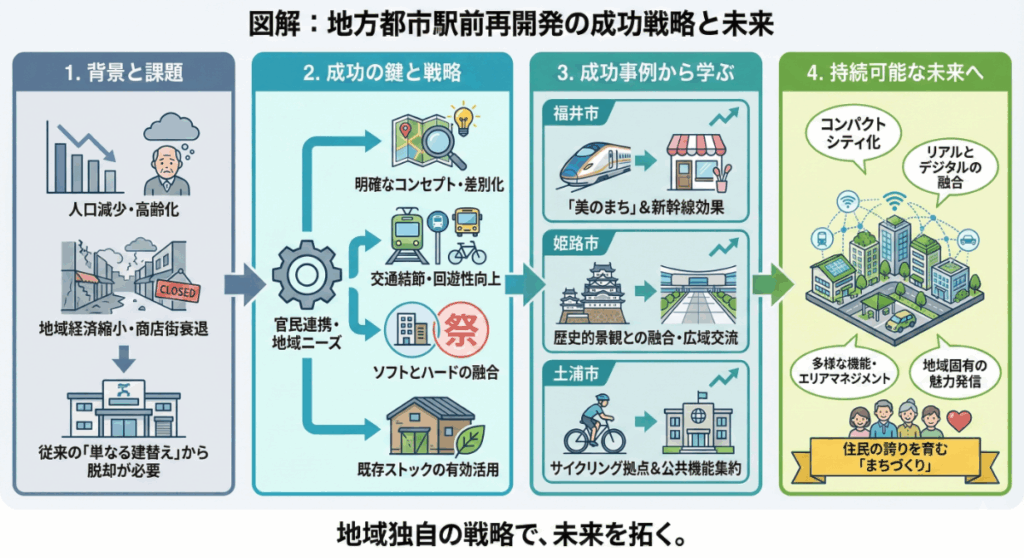

人口減少や高齢化、地域経済の縮小といった課題に直面する日本の地方都市において、駅前再開発は単なる都市整備を超えた、まちの未来を左右する戦略的な取り組みへと変化しつつあります。

駅は交通のハブであるだけでなく、人が集まり、交流し、その地域の魅力を実感できる「まちの顔」とも言える場所です。この貴重な空間をどう活かすかは、都市の持続可能性や地域全体の活力に直結します。

従来の駅前再開発では、老朽化した建物の建て替えや商業施設の更新が中心でした。しかし今では、防災性や利便性の向上に加え、地域資源を活用したブランドづくりや住民の誇りの醸成、さらには観光・交流人口の拡大といった、多面的かつ戦略的な価値の創出が求められています。

本稿では、福井市・姫路市・土浦市といった先進的な事例をもとに、地方都市が駅前空間をどのように再構築し、持続可能なまちづくりを実現しているのかを詳しく分析します。官民連携や明確なコンセプト設定、交通と公共機能の融合、既存資産の有効活用など、多角的な視点から再開発のあり方を考察します。

地方都市駅前の再開発について

地方都市における駅前再開発は、単なる街の景観を刷新するだけではなく、地域社会全体の持続可能性を左右する大きなテーマとなっています。

地方都市が直面する課題とは?

駅前再開発を進める際、地方都市が直面する特有の課題も忘れてはなりません。たとえば、全国的に商店街の数は減少傾向にあり、加えて担い手の高齢化も進んでいます。商店街の役員の多くが60代以上というデータもあり、地域をけん引する人材不足は大きな懸念材料です。

また、人口減少や地域経済の縮小といった構造的な問題も深刻です。このような背景から、再開発に対する民間投資の呼び込みが難しく、行政の積極的な支援や仕組みづくりが必要不可欠とされています。

特に、地方においては、大都市で展開されているような民間主導の再開発モデルをそのまま適用するのは難しいのが現実です。計画の策定から実施、さらには再開発後のエリアマネジメントまで、一貫して地域に根差した戦略と、人材の確保・育成が求められます。

したがって、地方都市における駅前再開発は、単なる「開発プロジェクト」ではなく、地域の持続可能な未来を見据えた「まちづくりの戦略」として再定義することが大切です。

駅前再開発成功の鍵となる評価指標と共通要因

駅前の再開発を「成功」と言えるかどうかを見極めるには、単に経済効果を見るだけでは不十分です。地域社会や環境への影響にも目を向けた、多面的な評価が求められます。そして、成功を収めているプロジェクトには、いくつか共通したポイントがあります。これらを理解することは、これからの再開発を計画していく上で非常に重要です。

成功を測る多角的な評価指標

再開発事業の成果を適切に評価するためには、いくつかの指標を組み合わせた総合的な視点が必要です。

まず挙げられるのが、地域経済への影響です。たとえば、人口動向や商業販売額、地価や土地利用の変化などは、そのまちがどれだけ活気を取り戻したかを示す重要な指標になります。

さらに、新幹線や空港など主要交通機関へのアクセス時間、就業人口や事業所数、地域内総生産(GRP)といった数値も、広い視点での経済活性化を捉える目安になります。

次に大切なのが、暮らしや環境への影響です。再開発によって周辺環境(大気や騒音、水質、緑の量など)にどんな変化があったのか。また、住民の方々が再開発をどう受け止めているか、街に対する安心感や満足度がどう変化したかも、見逃せないポイントです。

放置自転車やゴミの減少など、日常の風景の変化も含めて、住みやすさの質を確認する指標になります。

そして、都市としての機能が向上しているかもチェックが必要です。歩きたくなるようなまちづくりや、防災面の強化、産業競争力の底上げなど、都市がめざす未来像にどれだけ近づいているかが問われます。

これらの指標は、できるだけ全国で共通に比較できるものが望ましいですが、地域ごとの事情に合わせて独自の評価軸を加えることも重要です。評価には、客観的で信頼性のある数値を用い、できる限りリアルタイムでのデータ取得が推奨されます。

再開発は単なる不動産プロジェクトではなく、持続可能な都市づくりであり、住民の生活の質向上にもつながる政策です。特に地方都市においては、経済指標だけでなく、「住んでよかった」「街が好きになった」といった感覚的な“ソフト”な評価も、長期的な成功を見極めるうえで不可欠です。再開発への理解や共感、そして住民自身の関わりが、まちの未来を支える鍵となります。

成功事例に共通する要因

地方都市で再開発がうまくいった事例を見ていくと、いくつかの共通点が浮かび上がってきます。

まずは、「官民連携」と「地域ニーズへの的確な対応」です。その土地に暮らす人たちが何を求めているのかをしっかり理解し、それに合わせた開発を丁寧に進めていくことが、街の活性化には欠かせません。この点で、人の動きを捉える「人流データ」は、ニーズを見える化する強力なツールになります。

次に、「交通結節機能の強化」と「歩きやすい空間づくり」です。たとえばタクシープールを高架下に移すことで歩行者の空間を広げたり、バスターミナルやローカル鉄道の延伸を整備することで、乗り換えがスムーズになるなど、交通の利便性向上が人の流れを生み出します。また、駅から街へと自然につながる歩行空間を整備することも、人々の回遊性を高めるうえで有効です。

また、「時間帯を問わない賑わい」も重要です。昼間は買い物や食事を楽しむ人でにぎわい、夜には明るく安心して過ごせる空間があること。公共サービスや銀行、商店街やカフェなど、時間に縛られず多様な人々が集まれる場の整備が、魅力ある“駅まち”を育てます。

さらに、「テーマ性を持ったまちづくり」も成功に寄与します。たとえば福井市が掲げる「美のまちづくり」のように、コンセプトに沿った店舗誘致やプロモーションを行うことで、街の個性が際立ち、他都市との差別化にもつながります。

そして、「ソフトとハードの一体的な取り組み」が不可欠です。インフラ整備(ハード)だけでなく、イベント開催や空き店舗活用といった施策(ソフト)も組み合わせ、地域全体の魅力を高めていくことが重要です。

人口減少が進む中では、「小規模かつ連鎖的な開発」と「既存資産の再活用」もポイントになります。空き店舗や古民家のリノベーションなど、地域の歴史や風景を活かした再開発が求められます。

最後に、「専門家による伴走支援」も成功に向けた大きな力となります。たとえばUR都市機構や中小企業基盤整備機構など、再開発の合意形成や事業の実行をサポートする外部人材の活用は、プロジェクトを円滑に進めるうえで非常に効果的です。

「人流データの活用」や「時間帯を問わないにぎわい創出」は、まさに現代のまちづくりのトレンドを象徴しています。開発は“完成して終わり”ではなく、その後の「エリアマネジメント」が成功の分かれ道になります。これからの再開発には、地域住民や訪れる人の動きに寄り添い、柔軟に進化する運営の仕組みが求められています。

表1:地方都市駅前再開発の成功要因と評価指標

| 成功要因 | 具体的取り組み例 | 評価指標 |

| 官民連携と地域ニーズへの対応 | 「福井駅前五商店街連合活性化協議会」設立、人流データ活用、市民意見の反映 | 地域人口の変動、商業販売額の変動、地価の変動、地域住民の意識変化、市民満足度、観光消費額 |

| 交通結節機能の強化と歩行者空間の創出 | タクシープール高架下移転、地域鉄道の駅前広場への延伸、バスターミナル整備、連結デッキ設置、ペデストリアンデッキ整備 | 渋滞の減少、交通利便性の向上、歩行者数の増加、回遊性の向上 |

| 時間帯を問わない賑わいの創出 | 多様な商業・公共施設誘致、歩いて楽しめる街並み、夜間照明の強化、コミュニティイベント開催 | 来訪者数、滞在時間の延長、賑わいの実感(住民意識)、雇用創出 |

| テーマ設定と差別化戦略 | 福井「美のまちプロジェクト」(美容関連店舗誘致)、土浦「サイクリング拠点化」(サイクリングホテル、専門施設) | 街の注目度向上、特定のターゲット層の誘引、メディア露出 |

| ソフト・ハード事業の融合 | 地域の基盤整備とイベント共同開催、空き店舗活用支援、共同販促組織設立 | 街の魅力向上、コスト抑制、地域コミュニティの再生 |

| 小規模・連鎖的開発と既存資産の活用 | 空き店舗の除却・減築・リノベーション、古民家再生、会津若松市の事例(百貨店跡地活用) | 投資リスクの低減、地域の歴史・文化継承、多様な店舗の定着 |

| 専門家による伴走支援 | UR都市機構、中小企業基盤整備機構等による支援 | 合意形成の円滑化、プロジェクトの企画・実施支援 |

駅前再開発の成功事例

地方都市で進められてきた駅前再開発の成功事例には、それぞれの地域ならではの工夫やアプローチが見られます。本章では、福井市・姫路市・土浦市の取り組みを取り上げ、それぞれの個性や特長に触れながら、共通して見られる成功のポイントについても掘り下げて考えていきます。

福井駅前再開発:「美のまちプロジェクト」と新幹線効果

福井駅は、北陸新幹線延伸を控える地方中核都市として、周辺の再開発が活発に進行している地域です。かつては郊外型大型店の進出により駅前の空き店舗が増加し、中心市街地が危機的な状況に陥っていました。この課題に対し、官民が協働し、駅前5つの商店街が連携して「福井駅前五商店街連合活性化協議会(五連協議会)」が発足しました。

「美しくなれるまち」というユニークで明確なコンセプト設定

主要な取り組みとして、「美しくなれるまち」をテーマとした「美のまちプロジェクト」が推進され、2015年には美容関連の11店舗が一斉にオープンしました。このプロジェクトでは、空き店舗の活用や新規開業支援、出店促進、地元ショッピングモールとの連携、共同販促組織「EKIMAE MALL」の設立など、官民が明確な役割分担のもと、地域の基盤整備と魅力向上に注力しました。同時に、交通結節機能の強化も図られ、タクシープールを高架下に移転して歩行者空間を確保し、地域鉄道の駅前広場への延伸やバスターミナルの整備により、公共交通機関の乗り換えをスムーズにしました。2024年の北陸新幹線開業を見据え、駅に併設された再開発ビルの整備も進められました。

この成功の要因は、まず「美しくなれるまち」というユニークで明確なコンセプト設定にあります。これにより、特定のターゲット層を効果的に誘引することに成功しました。次に、五連協議会が主体となり、第三セクターであるまちづくり福井株式会社が空き家活用支援を行うなど、官民が一体となって取り組んだ強力な連携体制が挙げられます。さらに、美容関連店舗の一斉オープンという「ソフト」な事業と、駅前再開発ビル整備という「ハード」な事業が相乗効果を生み出し、共同販促によるコスト抑制やイベント開催が賑わいの再生に大きく寄与しました。

取り組みの成果

これらの取り組みの結果、福井駅前は賑わいを取り戻し、人々の往来が増加しました。特に、福井駅西口広場通りの路線価は前年から5.3%上昇し、県内で最も高い路線価を記録しました。これは北陸新幹線開業と再開発による人口増効果が背景にあるとされています。

また、「ハピリン」プロジェクト(福井駅前西口再開発ビル)では、年間来訪者数40万人、年間売上高9億2320万円、年間平均雇用人数143人という具体的な事業目標が設定され、福井市が補助金を支出しています。福井駅前は「また訪れたい」と思える場所に変わり、人口減少や経済の持続性低下といった地域課題の払拭に貢献しました。

福井の「美のまちプロジェクト」は、駅前の衰退を単なる商業施設の誘致で解決しようとするのではなく、特定の「テーマ性」を持たせることで、郊外型大型店との差別化を図った点で特筆されます。これは、地方都市が限られたリソースの中で競争力を高めるための、効果的なニッチ戦略を示唆しています。地方都市が大規模な商業施設で郊外店に対抗することは困難であるため、福井は「モノを売る」場所から「美しくなれる」という「体験価値」を提供する場所へと駅前の機能を転換しました。

これは、消費者の購買動機が多様化する現代において、物理的な商品だけでなく、体験やサービスを重視するトレンドに合致しています。したがって、地方都市の駅前再開発における成功は、単なる「商業機能の回復」に留まらず、地域固有の「文化・体験価値」を創出し、それを核とした「ブランド化」を図ることで、競合との差別化と持続的な集客を実現できることを示しています。駅前を単なる通過点ではなく、特定の目的を持って訪れる「目的地」へと昇華させる戦略の有効性が確認できます。

外部要因と内部努力の相乗効果

福井駅の再開発は、北陸新幹線延伸という「外部からの大きな変化」を契機としつつも、その成功は「内部からの主体的な官民連携」と「地域ニーズに根ざしたソフト事業」が融合した結果です。

新幹線開業は確かに大きな外部的チャンスですが、それだけでは駅前が自動的に活性化するわけではありません。福井の事例は、そのチャンスを最大限に活かすために、地域が自ら「美のまち」というコンセプトを打ち出し、商店街が連携し、具体的なソフト・ハード事業を推進した点が重要です。

これは、外部の「風」を捉えるための「帆」を地域自らが用意したことに他なりません。大規模なインフラ整備は地方都市に機会をもたらしますが、その機会を真の成功に繋げるためには、地域が主体的に「どのような街になりたいか」というビジョンを明確にし、そのビジョンに基づいた「地域固有の戦略」を官民連携で実行することが不可欠です。

外部要因と内部努力の相乗効果が、持続的な活性化の鍵となります。

姫路駅前再構築:広域交流拠点化と歴史的景観の融合

姫路駅前再構築は、世界文化遺産である姫路城を擁する姫路市の玄関口として、播磨の中核都市にふさわしい賑わいを創出することを目的とした大規模な都市再生プロジェクトです。このプロジェクトは、1987年の鉄道高架事業、土地区画整理事業、関連道路事業の都市計画決定以来、数十年という長期にわたり段階的に推進されてきました。

主要な取り組みとして、鉄道高架化に合わせ、施行地区面積45.5ha、総事業費323億円に及ぶ土地区画整理事業により、姫路駅北駅前広場と駅ビルが再配置されました。

特に、駅ビル敷地の一部に立体的な広場の範囲を定め、一体的に整備することで歩行者空間が大幅に拡充され、姫路駅北駅前広場は事業前の6,400m2から16,100m2へと約2.5倍に拡張されました。交通結節機能も強化され、JR姫路駅と山陽電鉄姫路駅間の乗り換え利便性を確保する連結デッキが設置されたほか、バスターミナルやタクシーロータリーが適切に配置され、ゆとりのある駅前空間が実現しました。

この再構築は、「キャスティ21」計画として、「エントランスゾーン」「コアゾーン」「イベントゾーン」の3つのゾーンに区分され、都市型ホテル、商業・業務施設、文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」、医療機関「兵庫県立はりま姫路総合医療センター」など、多様な高次都市機能が導入されました。特筆すべきは、駅コンコースから真正面に世界文化遺産である姫路城を臨む景観を最大限に活かしたデザインです。再整備された大手前通りは、歩道幅員が約2倍の16m超に拡張され、その圧巻の景観を演出しています。

成功要因

成功要因としては、まず数十年をかけた長期的な視点と包括的な計画により、大規模な都市変革を秩序立てて実現した点が挙げられます。次に、商業、宿泊、医療、文化、コンベンション機能を駅周辺に集積させる多機能複合開発により、多様な目的を持つ人々の誘引と滞留を促進しました。

また、世界遺産である姫路城という強力な観光資源を最大限に活かし、駅前空間と一体的にデザインしたランドマークとの連携戦略も成功に大きく寄与しました。さらに、姫路駅北駅前広場のレイアウトに市民からの意見を取り入れ、環境空間を大幅に拡大するなど、市民意見の反映も重要な要素でした。地区計画制度や特別用途地区などの土地利用計画の方策を活用し、民間事業者の円滑な立地を促したことも、民間投資の誘発に繋がりました。

取り組みの成果

これらの取り組みの結果、姫路駅前は賑わいと魅力が向上し、市民アンケートでは中心市街地居住者の約74%が「賑わいが出てきた」と実感しています。

民間投資も活発化し、大規模小売店舗6店舗、ホテル10軒(約1,900室)、マンション42棟が新たに開業しました。中心市街地の人口も増加傾向にあり、特に子育て世代の割合が多くなっています。

観光客誘致においても、姫路城を訪れる観光客が増加し、外国人観光客の注目度も依然として高く、姫路市の観光消費額は2019年度水準(914億円)を超える1,060億円を主要目標としています。鉄道高架化と大手前通りのトランジットモール化により、交通体系と歩行者空間が大幅に改善され、アクリエひめじのオープンにより、MICE都市としての存在感を国内外に発信することが期待されています。

にぎわいづくりから都市全体を動かすエンジンへ

姫路駅前再構築の成功は、単なる「駅前」の改善に留まらず、「播磨の中核都市」としての役割を強化する広域的な視点に立っている点にあります。

鉄道高架化による南北市街地の一体化や、文化・医療・コンベンション機能の集積は、駅を単なる交通結節点から、地域全体の経済・社会活動を牽引する「ハブ」へと昇華させる戦略であり、これは地方中核都市の再開発モデルとして非常に参考になります。これは、駅前再開発が単に駅周辺の利便性を高めるだけでなく、都市全体の競争力強化、ひいては広域圏における都市の地位向上を目指していることを示唆しています。

特に、鉄道高架化による南北分断の解消は、物理的な障壁を取り除き、都市の回遊性と一体感を高める上で極めて重要です。したがって、地方中核都市における駅前再開発は、単に駅前の賑わいを創出するだけでなく、その都市が持つ「広域的な役割」(例:文化、医療、コンベンション拠点)を強化し、周辺地域からの求心力を高める「都市戦略」の一環として位置づけるべきです。これにより、駅前が都市全体の成長エンジンとなり、持続的な発展を促すことができます。

観光動線と都市アイデンティティを融合するデザイン戦略

姫路城という世界遺産を「見せる」ための駅前広場デザインと、それに続く大手前通りの再整備は、歴史的資産を現代の都市空間に統合し、観光客の回遊性を高める洗練されたアプローチです。これは、姫路城という強力な観光資源を、駅という玄関口からシームレスに「体験」できるように設計されたものです。

単に城があるだけでなく、そこに至るまでの「道のり」自体を魅力的な観光体験の一部とすることで、観光客の満足度を高め、滞在時間を延長させる効果が期待できます。地方都市が持つ固有の「歴史・文化資源」を再開発の核として活用することで、単なる商業活性化以上の「都市の魅力向上」と「国際的な知名度向上」を実現できることを示しています。

駅前再開発において、その地域が持つ「固有の歴史的・文化的資産」を単なる背景としてではなく、「再開発の主役」として位置づけ、駅前空間からその資産への「視覚的・動線的な連続性」を創出することは、観光客誘致だけでなく、都市のアイデンティティを強化し、住民の誇り(シビックプライド)を醸成する上で極めて有効な戦略です。

土浦駅前再開発:サイクリング拠点化と公共機能集約

土浦駅は、駅とペデストリアンデッキでつながる場所に広場を設け、駅周辺に市役所・図書館・市民ギャラリー・サイクリング拠点施設といったサービス機能を集約した地方都市の成功事例です。かつては栄えた駅ビル「WING」も、バブル崩壊後の経済低迷、郊外型大型店の進出、つくばエクスプレス開業による近隣都市への人口流入などにより売上が激減し、駅前は急速に空洞化が進んでいました。従来の「モノを売る」ビジネスモデルが、車社会の地方都市では機能しなくなっていたのです。

このような状況に対し、土浦市は大胆な戦略を打ち出しました。まず、築50年が経過し老朽化していた市庁舎を、駅西口からペデストリアンデッキでバリアフリーにアクセスできる再開発ビル(1997年竣工)の一部を改修し、2015年に移転整備しました。これに合わせて商業店舗や市民交流スペースも整備され、日常的な人流を確保しました。

さらに、茨城県が推進する「つくば霞ヶ浦りんりんロード」(約180kmのサイクリングコース)を核とし、駅ビルを「消費体験型駅ビル」として再生する「プレイアトレ土浦」プロジェクトが立ち上がりました。このプロジェクトでは、サイクリスト向けのワンストップサービスを提供する「りんりんスクエア土浦」がオープンし、スポーツバイク販売・修理、コインロッカー、シャワー室、更衣室、レンタサイクルといった施設が整備されました。また、星野リゾートのサイクリングホテル「星野リゾート BEB5土浦」が駅直結で開業し、自転車を客室に持ち込めるなどサイクリストに特化したユニークなサービスを提供しています。その他、コンビニ、ドラッグストア、飲食店など、自転車を持ち込み可能な「サイクリストの休憩所」となる多様なテナントが誘致されました。

成功の要因

この成功の要因は、従来の小売業から「サイクリング」という特定のテーマに特化した「体験型」施設へと、大胆に機能を転換した点にあります。また、市役所の駅前移転、茨城県とJR東日本グループ(アトレ)の連携により、公共インフラと民間活力を融合させた強力な官民連携が実現しました。

さらに、「つくば霞ヶ浦りんりんロード」という既存の地域資源を核とした戦略が、外部からの集客に大きく貢献しました。市役所、図書館、ギャラリーといった公共機能と、サイクリング拠点という観光・レジャー機能を複合させることで、日常的な利用と非日常的な利用の両方を創出した多機能集約も成功要因です。

取り組みの成果

これらの取り組みの結果、市立図書館と市民ギャラリーの来館者数は、オープン後約2.5ヶ月で約32万人を記録し、駅前の賑わい創出に大きく貢献しました。オープニングイベントには約3万5千人が来場し、コンパクトシティの推進や駅周辺の賑わい向上に大きな効果があったと評価されています。サイクリング雑誌にも取り上げられ、国内外のサイクリストからの注目を集め、茨城県の地方創生拠点として、観光客増と地域活性化への期待が高まっています。

機能集約と体験価値の両立で目指す、持続可能な駅前活性化

土浦駅前再開発は、従来の商業モデルが破綻した状況で、市役所移転による「公共機能の集約」と「サイクリング拠点化」という「ニッチな体験型観光」を組み合わせた点が画期的です。これは、地方都市が「衰退」を「機能転換」の機会と捉え、新たな価値を創造することで、持続的な活性化を実現できるという、逆転の発想を示唆しています。

従来の商業モデルが機能しない地方都市において、公共施設を駅前に移転させることで、日常的に人が集まる「基盤」を確保しました。その上で、地域固有の資源であるサイクリングロードを活かした「体験型」の魅力を付加することで、特定の層(サイクリスト)を強力に誘引し、新たな経済循環を生み出しました。これは、単一機能では難しい課題を、複数の異なる機能の組み合わせで解決する複合戦略です。

したがって、地方都市の駅前再開発における成功は、単なる「商業の復活」に固執せず、公共サービス機能の集約による「日常的な人流の確保」と、地域固有の「体験型コンテンツ」の創出による「非日常的な集客」を両立させることで、経済的基盤の安定性と観光的魅力を同時に高めることができることを示しています。これは、都市のレジリエンスを高める上で有効なモデルです。

「星野リゾート BEB5土浦」のような民間大手企業を誘致し、自転車を客室に持ち込めるというユニークなコンセプトを導入したことは、地方都市の再開発において、単なるテナント誘致に終わらず、「特定のターゲット層に深く刺さる」ような差別化されたサービスや施設を導入することの重要性を示しています。

星野リゾートのような大手ブランドの誘致は、施設の信頼性と集客力を高めます。さらに、自転車を客室に持ち込めるという非常にニッチで具体的なサービスは、サイクリストという特定の顧客層にとって決定的な魅力となり、競合施設との明確な差別化を可能にします。これは、単に「ホテルがある」だけでなく、「どのようなホテルか」が重要であることを示しています。

したがって、地方都市の駅前再開発において、民間企業との連携は不可欠ですが、その連携は単なる資金調達や施設建設に留まらず、地域のテーマやコンセプトに深く合致し、特定のターゲット層に響く「ユニークなサービスや体験」を共同で創出するレベルにまで深化させるべきです。これにより、駅前エリアが単なる「場所」ではなく、「特定のライフスタイルや趣味を楽しむための目的地」となり、持続的な集客と経済効果を生み出すことができます。

表2:主要成功事例比較表

| 都市名 | プロジェクト名 | 期間 (開始年~終了年/予定年) | 規模 (施行地区面積、総事業費、主要施設規模など) | 主要な取り組み | 主な効果(数値データ、定性効果) |

| 福井市 | 福井駅前再開発(美のまちプロジェクト含む) | 2015年~(美のまちプロジェクト) 2024年(新幹線開業) | ハピリン:年間来訪者目標40万人、年間売上目標9.23億円、年間雇用目標143人 | 「美のまちプロジェクト」(美容関連11店舗一斉オープン)、官民協働、交通結節機能強化、新幹線開業を見据えた再開発ビル整備 | 路線価5.3%上昇(西口広場通り)、賑わい再生、人々の往来増加、「また訪れたい」場所への変化、地域課題払拭 |

| 姫路市 | 姫路駅前再構築(キャスティ21含む) | 1987年~2025年(完了予定) | 施行地区面積45.5ha、総事業費323億円 駅前広場2.5倍拡張(6,400m2→16,100m2) アクリエひめじ(大ホール2,010席など) | 鉄道高架化、土地区画整理事業、駅前広場・歩行者空間拡充、「キャスティ21」計画(商業、ホテル、医療、文化コンベンション機能集積)、姫路城との景観融合 | 住民の74%が「賑わい実感」、大規模小売店舗6店・ホテル10軒・マンション42棟開業、中心市街地人口増加、観光客増加(観光消費額目標1,060億円)、交通機能改善、MICE拠点化 |

| 土浦市 | 土浦駅前再開発(プレイアトレ土浦含む) | 2007年~2018年(駅前北地区再開発) 2015年(市役所移転) 2018年~2020年(プレイアトレ土浦開業) | 施工区域約0.8ha(駅前北地区) 市立図書館・市民ギャラリー来館者32万人(2.5ヶ月) | 公共機能集約(市役所、図書館、ギャラリー移転)、サイクリング拠点化(プレイアトレ土浦、りんりんスクエア土浦)、サイクリングホテル誘致(星野リゾートBEB5土浦) | 駅前の賑わい創出、コンパクトシティ推進への貢献、サイクリストの集客、メディア露出、地域活性化への期待 |

地方都市駅前再開発における課題と克服策

地方都市の駅前再開発は、その潜在的な可能性を秘めている一方で、多くの共通する課題に直面しています。これらの課題を特定し、効果的な克服策を講じることが、持続可能なまちづくりを実現する上で不可欠です。

地方都市再開発の主な課題

最も顕著な課題の一つは、民間投資の誘致難です。人口減少や地域経済の縮小局面にある地方都市では、民間単独で自律的な投資を呼び込むことが極めて困難な状況にあります。民間事業にとってリスクが高く、大規模な投資回収が見込みにくいことから、行政による積極的な支援が不可欠となります。

次に、既存商店街の課題が挙げられます。多くの地方都市で商店街数の減少傾向が続き、役員の平均年齢が60歳代以上と高齢化が進行しており、街づくりの新たな担い手不足が深刻化しています。これは、再開発後のエリアマネジメントや持続的な活性化にとって大きな障壁となります。

さらに、空き店舗・老朽化建築物の増加も深刻な問題です。郊外型大型店の進出や人口流出により、中心市街地の空き店舗や老朽化した木造建築物が増加し、地域の活力を低下させています。これらの遊休資産をいかに有効活用するかが問われます。

最後に、合意形成の複雑さも再開発事業の大きな課題です。多くの土地所有者や権利者が存在する駅前地区では、関係者間の意見調整や合意形成に多大な時間と労力を要し、これがプロジェクトの遅延や頓挫のリスクを高める要因となります。

課題克服のための戦略と事例

これらの課題を克服するためには、多角的な戦略と、それを実践した成功事例から学ぶことが重要です。

まず、行政支援の強化と公民共創体制の構築が不可欠です。民間単独ではリスクの高い事業に対し、行政が補助金や税制優遇措置といった支援を強化することが求められます。また、官民が適切なリスク分担の下で連携する「公民共創まちづくり体制」を強化し、合意形成やプロジェクトの企画・実施を支援する専門家(UR都市機構、中小企業基盤整備機構など)による面的伴走支援が有効です。

次に、小規模・連鎖的開発の推進が重要です。将来の人口減少を前提とし、大規模な一斉開発ではなく、小規模かつ連鎖的にまちづくりを進めることが極めて重要であるとされています。これにより、投資リスクを分散し、地域の変化に柔軟に対応しながら段階的な改善を図ることが可能になります。

さらに、既存資産の再生・活用も重要な戦略です。撤退した商業施設、空き店舗、古民家等の既存ストックを、除却・減築・リノベーションによって再生・活用することが求められます。これは、新たな大規模投資が困難な状況下で、既存の都市構造や資産をいかに賢く再利用し、価値を再創造するかという、より持続可能でリスクの低いアプローチへの転換を示唆しています。

事例:会津若松市七日町通り

この戦略の好例として、会津若松市・七日町通りの再生事例が挙げられます。2005年には駅前の百貨店がすべて撤退し、平日の人通りはほとんどゼロという危機的状況に陥りました。この危機を受けて商工会議所内の協議会が対策を検討し、商店街組合は土地と施設を取得しました。そして、補助金を活用して既存建物を4階から3階へ減築し、老朽化した部分を除却しました。さらに、出資金と公的補助金を基盤に「まちづくり会社」を設立し、周辺景観をレトロ調に修景する取り組みを継続しました。

こうした段階的な施策の結果、年間売上高は約10億円を維持して黒字を確保し、テナント賃料を1坪7,000円に抑えることで多様な店舗の定着を実現しました。来街者数も2019年には30万人を超えるまでに回復しています。

この事例は、行政支援と地域主導のまちづくり会社が連携し、既存資産を「編集」しながら小規模施策を連鎖させることで、民間単独では困難だった課題を解決した成功例です。特に賃料を抑制したことは、短期的な収益最大化よりも「持続的な賑わい」と「多様な店舗の共存」を優先した、地域主体の意思決定を示しています。大型商業施設への依存モデルが崩壊した後、地域が自らコントロールできる範囲で内発的な再生モデルを構築した点は注目に値します。

したがって、地方都市の駅前再開発で鍵となるのは、大規模な新規開発や外部資本の誘致ではなく、地域コミュニティがリスクを負いながら長期的視点で多様な担い手を育成し、「街の未来をデザインし、運営する」ことです。この内発的な力を引き出す環境こそが、持続的な活性化の最も強固な基盤になるといえます。

表3:地方都市駅前再開発の課題と克服策

| 課題 | 克服策 |

| 民間投資の誘致困難性 | 行政支援の強化(補助金、税制優遇措置)、公民共創まちづくり体制の構築 |

| 人口減少・地域経済縮小 | 小規模・連鎖的開発の推進、既存ストックの再生・活用(除却・減築・リノベーション) |

| 合意形成の複雑さ | 専門家(UR都市機構、中小企業基盤整備機構など)による面的伴走支援の強化 |

| 担い手不足(商店街の高齢化など) | 地域主導のまちづくり会社設立、若者の創業・定着支援、多様な主体の連携 |

| 空き店舗・老朽化建築物の増加 | 空き店舗・古民家再生・活用、テーマ設定による店舗誘致、リノベーションまちづくり |

今後の展望と提言:持続可能な駅前まちづくりに向けて

地方都市における駅前まちづくりの今後の方向性は、これまでの成功事例と課題克服の知見を踏まえ、より持続可能で魅力的な都市空間を創造することにあります。

コンパクトシティ化と公共交通連携の重要性

人口減少社会では、コンパクトシティの推進が地方都市の駅前再開発における重要な前提となります。コンパクトシティは、都市中心部に住宅、商業施設、公共交通を集約し、住民の利便性と経済活性化を両立させる都市構造です。住宅や商業、公共施設を徒歩圏内に配置し、公共交通との連携を強化することで、自動車に依存しない生活環境を実現します。この取り組みは、人口減少が進む地方都市や、インフラ維持が難しくなる大都市郊外において、持続可能な都市運営を図る有効な方策として認識されつつあります。

駅やバスターミナルなどの結節点に住宅や商業機能を集約すれば、住民の移動効率が高まり、交通量とCO₂排出量の削減にも寄与します。また、災害リスクが増大する現代では、耐震性の高い建物や防災設備を集中的に整備することで、災害時の安全性向上と避難拠点機能の強化が期待できます。

このように、コンパクトシティの推進が駅前再開発の「前提」として重視されるのは、駅前という「点」の整備にとどまらず、都市全体の「線」(公共交通ネットワーク)と「面」(居住・商業エリア)を再編する視点が不可欠であるためです。集約と連携によりインフラ維持コストを削減し、環境負荷を軽減しつつ、住民の生活利便性を向上させる多面的な効果が見込まれます。

人口減少と高齢化が進む地方都市では、広範囲に分散したインフラの維持が財政的負担となり、サービスの質が低下しがちです。コンパクトシティ戦略は、限られたリソースを重点的に配分して都市機能を維持・向上させるものであり、その集約の核を担うのが駅前です。したがって、駅前再開発は単なる施設改修ではなく、都市構造全体を再設計するプロセスの要として位置づける必要があります。駅前が触媒となり、住民の生活利便性と都市の経済効率性を同時に高めることで、持続可能性の高いまちづくりが可能になります。

リアルとバーチャルの融合、未来技術の活用

デジタル化が進む現代において、オンライン会議やeコマースの普及により、オンラインがリアルな活動の補完や代替が可能であることが明らかになりつつあります。一方で、リアルな体験の価値も再認識されており、今後はリアルとバーチャルの融合を考えながら、人中心でゆとりある空間づくりを進める必要があります。

例えば、駅前広場でのイベントとオンライン配信の組み合わせ、デジタル技術を活用した情報提供や回遊性向上などが考えられます。また、自動運転やドローン等の未来技術の進展に合わせたトライアンドエラーを繰り返す取り組みを後押しする仕組みも重要です。

多様な機能誘致とエリアマネジメントの強化

駅前エリアでは、商業施設や飲食店にとどまらず、業務、教育、文化、医療、居住など多様な機能を誘致することが求められます。こうした複合的な機能配置により、さまざまな目的を持つ人々が駅前を訪れ、滞在時間が長くなる効果が期待できます。特に、子育て支援機能の強化や、後背圏を含めた魅力向上(いわゆるスポンジゾーンへの対応)、さらに郊外駅周辺に立地する工場用地の用途転換なども視野に入れるべき課題です。

加えて、地域に根差した既存の中小商店街や地域固有の産業集積を支援できる、中長期的に持続可能なエリアマネジメントの仕組みづくりが期待されます。従来の再開発は、大型商業施設やチェーン店を誘致し、短期的な経済効果を重視する傾向がありましたが、この手法では利益が地域外に流出し、地域の個性が失われるという課題が生じやすいです。したがって、再開発の利益を地域内で循環させるためには、既存の経済基盤である中小商店街や地場産業を強化し、それらを軸としたエリアマネジメントを構築することが不可欠です。

このように、地方都市の駅前再開発の究極的な目標は、単に経済指標を改善することではありません。地域が持つ歴史、文化、産業、コミュニティといった「固有の魅力」を再認識し、それらをエリアマネジメントを通じて積極的に育成・発信していくことにあります。その結果、駅前エリアは単なる商業地ではなく、地域全体のアイデンティティと持続可能な生活を支える「生きた都市空間」へと進化し、外部からの訪問者はもちろん、地域住民にとっても誇りとなる場所へと変わっていくでしょう。

地域固有の特性を活かした戦略の重要性

各地方都市が持つ得意分野を生かした産業強化や、大都市との知のネットワークの拡大、リアルとバーチャルの融合や未来技術等を活用した新たな都市間連携も今後の方向性として考えられます。画一的な再開発ではなく、その地域ならではの資源や文化を深く掘り下げ、それを核とした戦略を構築することが、持続的な魅力と競争力を生み出す鍵となります。

結論

本稿では、地方都市における駅前再開発の意義、成功要因、具体的事例、さらには今後の展望をご紹介しました。地方都市の駅前再開発は、単なるインフラ整備にとどまらず、人口減少や高齢化といった構造的課題に対応しながら、地域経済の活性化、居住環境の向上、防災性の強化、そしてコミュニティ再生を同時に促進する多面的な都市戦略であることが明らかになりました。

成功事例として取り上げた福井市、姫路市、土浦市はいずれも、異なる地域特性や課題に対し、独自の手法と共通する戦略要素を効果的に組み合わせ、成果を上げています。具体的な成功要因は次のとおりです。

1.強力な官民連携と地域ニーズの的確な把握

データに基づき地域の特性や住民ニーズを分析し、行政がリスクを分担しつつ民間と協働する体制を構築することが不可欠です。

2.明確なコンセプトと差別化戦略

歴史・文化・自然など既存資源を活かしたテーマ設定や、特定ターゲット層に特化した機能(例:福井の「美」、土浦の「サイクリング」)を導入し、他都市との差別化を図ります。

3.交通結節機能の強化と歩行者空間の創出

駅の利便性を高め、周辺市街地との回遊性を向上させることで、駅前エリア全体の活性化につなげます。

4.ソフトとハードの融合および多機能集約

物理的施設整備(ハード)に加え、イベント開催やコミュニティ形成、テナント支援など運営面(ソフト)を連携させることで持続的な賑わいを生み出します。さらに、商業、居住、公共、文化、医療など多様な機能を複合的に集約し、多様な来街目的に対応します。

5.小規模・連鎖的開発と既存ストックの有効活用

大規模投資が難しい地方都市では、空き店舗や老朽建築物をリノベーションや減築によって再生し、段階的に開発を進めることでリスクを抑えつつ持続的改善を図れます。

今後の駅前まちづくりでは、コンパクトシティの概念をより一層推進し、公共交通との連携を強化することで効率的で持続可能な都市構造を目指す必要があります。また、リアルとバーチャルの融合、先端技術の活用、さらには地域固有の産業や中小商店街を支援するエリアマネジメントの強化が、地域経済の内発的発展と文化的独自性の維持に不可欠です。

駅前再開発は、都市空間の物理的変革にとどまらず、地域社会の未来をデザインし、住民の誇りを育む「まちづくり」そのものです。各地方都市が自らの強みを最大限に活かし、柔軟かつ戦略的に駅前を再生していくことは、日本全体の持続可能な発展に大きく寄与すると言えるでしょう。

また、地方活性化のための施策に関しては、こちらの記事を読むことをお勧めします。

- 地方創生に効くスタンプラリーとは?成功事例と経済効果を徹底分析

- 地方イルミネーションの経済効果と成功事例に学ぶ地域活性化の秘訣

- 地域活性化×アート:若者人口が増加する地方事例(成功事例、取り組み、まちづくり)

- 地方都市の駅前再開発 成功事例を紹介

- 日本の空き家問題×移住支援×地方創生|持続可能なまちづくりの現状実例

- 道の駅の成功事例集。リニューアルと経営戦略が鍵

- 広島駅再開発2025年最新情報:開業した新駅ビルと今後の注目スケジュール

- 地域創生の鍵は古民家再生|全国の成功事例5選と持続可能な地域モデル

- 地域創生「横須賀モデル」の挑戦! ー地域を未来につなぐリノベーションと継承の力

- 地方創生×工場誘致の成功事例:熊本・北上・千歳・茨城の教訓

- 若者はなぜ東京に集まる?地方が学ぶべきヒント

- 若い女性はなぜ地方に戻らないのか? 東京一極集中と自治体が抱える人口減少の現実

- 古民家カフェは本当に2年で潰れる?失敗する理由と続けるための経営戦略

こちらの記事「消滅可能性自治体からの脱却戦略:16事例から学ぶ」および「どうする!?湯河原 消滅可能性自治体脱却会議」も併せてお読みいただくことをお勧めします。また、以下のホワイトペーパーのダウンロードもお勧めします。

「消滅可能性自治体とは?

消滅可能性自治体の危機と対策は?」の

ホワイトペーパーをダウンロードする

地方創生に関するおすすめ記事

消滅可能性自治体に関してはこちらの記事「どうする!?湯河原 消滅可能性自治体脱却会議(特別対談:神奈川県湯河原町 内藤喜文町長)」も併せてお読みいただくことをお勧めします。地方活性化に関するおすすめ記事

地方活性化のための施策に関しては、こちらの記事を読むことをお勧めします。- 地方創生に効くスタンプラリーとは?成功事例と経済効果を徹底分析

- 地方イルミネーションの経済効果と成功事例に学ぶ地域活性化の秘訣

- 地域活性化×アート:若者人口が増加する地方事例(成功事例、取り組み、まちづくり)

- 地方都市の駅前再開発 成功事例を紹介

- 日本の空き家問題×移住支援×地方創生|持続可能なまちづくりの現状実例

- 道の駅の成功事例集。リニューアルと経営戦略が鍵

- 広島駅再開発2025年最新情報:開業した新駅ビルと今後の注目スケジュール

- 地域創生の鍵は古民家再生|全国の成功事例5選と持続可能な地域モデル

- 地域創生「横須賀モデル」の挑戦! ー地域を未来につなぐリノベーションと継承の力

- 地方創生×工場誘致の成功事例:熊本・北上・千歳・茨城の教訓

- 若者はなぜ東京に集まる?地方が学ぶべきヒント

- 若い女性はなぜ地方に戻らないのか? 東京一極集中と自治体が抱える人口減少の現実

- 古民家カフェは本当に2年で潰れる?失敗する理由と続けるための経営戦略