冬季やオフシーズンを中心に全国各地で開催されるイルミネーションイベントは、地方活性化の有力な手段として注目を集めています。都市部の華やかなライトアップはもちろん、地方独自の風景や文化を織り込んだイルミネーションは、地域ブランディングと誘客効果を同時に狙える貴重な機会となっています。では、実際に地方で行われている有名事例をいくつか取り上げ、その経済効果や地域にもたらすメリットを紐解いていきましょう。

地方イルミネーションの有名事例とその効果

地方で開催される有名なイルミネーションイベントと、それらが地域経済にもたらす影響について解説します。

栃木県・あしかがフラワーパーク「光の花の庭」

あしかがフラワーパークは藤の花で有名な観光地ですが、11月下旬から2月上旬にかけて開催される「光の花の庭」は関東を代表するイルミネーションイベントの一つです。四季折々の花々を、約500万球を超えるLEDライトで幻想的に彩ります。

【経済効果について】

もともと藤の花シーズン以外は集客が落ち込む傾向にありましたが、光のイベントにより冬季にも全国から集客が可能となり、施設全体の年間来場者数増加につながっています。地元の宿泊施設や飲食店への誘客効果も顕著で、周辺地域の観光消費を底上げする事例として注目されています。

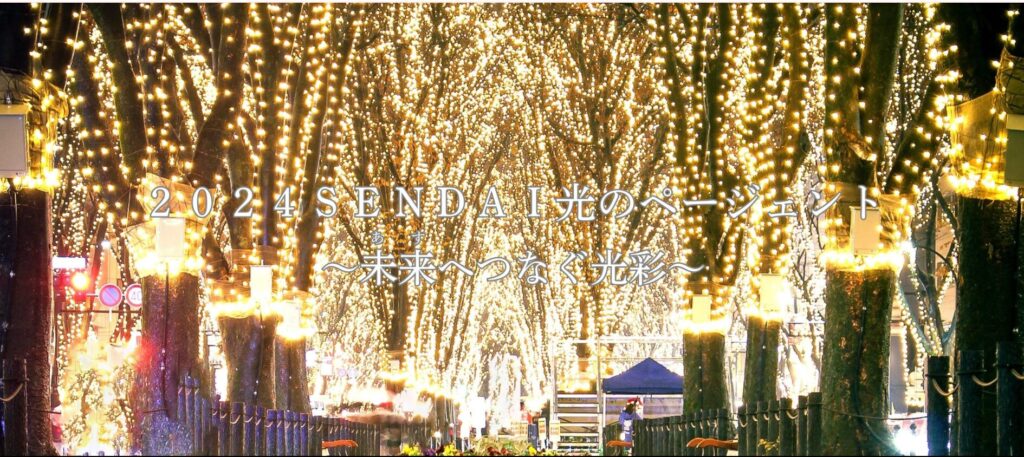

宮城県・SENDAI光のページェント

仙台市中心部の定禅寺通りで冬季に開催される「SENDAI光のページェント」は、約60万球のイルミネーションでケヤキ並木をライトアップし、冬の街並みに温かみをもたらします。

【経済効果について】

仙台光のページェントは東北地方を代表する冬の観光資源として確立されており、開催期間中は宮城県外からの観光客誘致が増え、周辺商業エリアでの消費活動が活発化します。特に飲食店や土産物店の売上向上が顕著で、宿泊需要も増加します。このイベントは、市中心部の歩行者回遊性を高め、商業活性化に一役買う存在です。

北海道・さっぽろホワイトイルミネーション

札幌市の冬を象徴するイベント「さっぽろホワイトイルミネーション」は、日本で最初に始まったイルミネーションイベントの一つとされています。大通公園や駅前通りが無数の電飾で華やかに彩られ、国際的なウィンターフェスティバルである「さっぽろ雪まつり」への導線づくりにも貢献しています。

【経済効果について】

北国特有の長く厳しい冬季の観光需要創出につながり、地元商店街やホテル、レストランといった関連事業者の売上拡大が見込まれます。ウィンターシーズンの集客力強化により、観光客の滞在期間延長にもつながり、冬の観光経済を下支えします。

長崎県・ハウステンボス「光の王国」

テーマパーク「ハウステンボス」は、年間を通じて様々なイルミネーションイベントを行っており、その中でも冬季に開催される「光の王国」は世界最大級のイルミネーションと言われています。インターナショナルイルミネーション アワード 2024では、イルミネーションイベント部門 優秀エンタテインメント賞の第1位を昨年に引き続き2年連続で獲得しています。

【経済効果について】

長崎市街地からは少し離れた立地にもかかわらず、イルミネーション期に合わせた旅行商品やツアーが組まれ、県外・海外からの集客が促進されます。ハウステンボス周辺のホテルやレンタカー会社、地元ガイドツアーなど、関連ビジネス全般にプラス効果が波及します。結果として、地域の観光インフラ強化とリピーター獲得につながり、長期的なブランド価値向上を果たしています。

地方イルミネーションがもたらす付随的効果

(1)オフシーズンの観光需要喚起

多くの観光地はメインシーズンが限定的で、閑散期には来訪者数が大幅に落ち込む傾向にあります。イルミネーションは寒い季節や観光客の少ない時期に合わせて開催されることが多く、結果として年間を通じた安定的な誘客を実現します。

(2)地域ブランドの再構築・強化

各地で特色あるイルミネーションテーマが設定されることで、その地域特有の歴史・文化・自然をライトアップによって表現できます。これにより「この町ならでは」の体験価値が生まれ、地域ブランドの確立や認知度向上が可能になります。

(3)周辺産業の活性化

イルミネーションは単体での売上増加のみならず、宿泊・飲食・土産品販売など、関連ビジネス全般の需要増を生み出します。特に地元生産者や商店、農産物直売所への波及効果は、地域経済の底上げにつながり、新たな雇用機会も創出します。

(4)長期的な観光資産形成

イルミネーションイベントを継続的に開催していくことで、地域の冬季観光は恒例行事となり、旅行カレンダーに組み込まれやすくなります。こうした積み重ねは、長期的な観光資産となり、新規投資(ホテル建設、交通インフラ整備など)の呼び水にもなり得ます。

また、地方でのイルミネーションは、単なる「観光の飾り」ではなく、地域経済を活性化させる「戦略的ツール」として位置づけることができます。

(1)地域特性を活かした差別化戦略

単なるきらびやかな照明演出ではなく、その土地ならではのストーリーや素材を活かすことで、来訪者の満足度やリピート意欲を高められます。

(2)官民連携による持続的な展開

行政、地元企業、商店街、観光協会が一丸となって企画・運営することで、イベントの質と継続性が確保されます。長期的な成功には、地域社会の総合的な関与が不可欠です。

(3)プロモーション戦略強化とグローバル市場への発信:

SNSや動画配信プラットフォームを活用し、国内外に向けて魅力を発信することで、より広範な顧客層の獲得が期待できます。特に訪日外国人観光客への訴求は地域ブランドのグローバルな認知拡大に寄与します。

このように地方イルミネーションは、冬季やオフシーズンに観光客を呼び込み、地域ブランド価値の向上や関連産業の活性化、さらには長期的な経済基盤強化につながる戦略的な手段です。成功事例は各地に点在し、今や地方創生の有力カードとなりつつあります。地方イルミネーションは単なる観光イベントではなく、地域経済の成長エンジンへと育てる可能性を秘めた取り組みだと言えるでしょう。

地方イベントの成功に向けた5つのポイント

地方イルミネーションイベントが経済効果をもたらすことはわかりました。しかし、2023年度には来場者数は200万人であった仙台のイルミネーション「SENDAI光のページェント」では、2024年に物価高騰による経費増加に加え、イベント規模縮小の影響でスポンサー収入の減少が予想され、やむを得ず昨年より約5万個の電球を削減せざるを得ない状況に直面しています。このような厳しい状況下でも、イベントの規模を縮小しながら経済効果を維持することは可能なのでしょうか。物価上昇の危機の中、地方イベントを成功に導くためのポイントをご紹介します。

1. 「質」を重視した来場者体験の強化

規模(電球数)の縮小は避けられないとしても、訪れた人が「ここでしか体験できない価値」を感じられれば、満足度や滞在時間は維持・向上できます。

-

- コンセプトストーリーの明確化:イルミネーションに地域の歴史や伝説、文化的背景を織り込み、「規模」ではなく「物語性」や「独自性」で訴求する。

- 質の高い空間演出:テクノロジー(プロジェクションマッピングやAR演出)を組み合わせ、少ない光量でも芸術性や没入感を高めることで「見る価値」を確保。(プロジェクションマッピングは費用がかかるのでは?これについては後述します。)

2. 地域連携強化で「滞在型」へとシフト

イルミネーションを主軸に、周辺商店や文化施設、観光スポットとの連携を強め、経済効果をイベント外へと広げる戦略が効果的です。

(1)周辺施設とのコラボ企画

-

- 地元飲食店での「イルミネーション期間限定メニュー」やスタンプラリーの実施する。

- 近隣の美術館・博物館・ライブハウスとのセットチケット販売や割引特典を設定するなど。

(2)周遊促進

イベントエリアから広域観光ルートへ誘導する看板・ガイドアプリの整備や、無料巡回バスの運行など、訪問者が地域全体を回遊する仕組みを構築する。

3. デジタル活用によるプロモーションと顧客接点強化

規模縮小により純粋な視覚的インパクトが弱まる分、SNSやオンラインメディアを駆使して「新しい楽しみ方」や「特典」を訴求できます。

(1)来場者参加型コンテンツ

スマホを使ったフォトコンテストやARツアーを企画し、オンライン上で拡散してもらうことで、イベント自体のメディア露出を強化。結果的にスポンサーへの還元や地元産品の販促につなげる。

(2)オンラインマーケットプレイスとの連動

地元特産品や工芸品をオンラインで割引販売する期間限定キャンペーンを実施。これにより、イベントに来られない遠方ファンからも経済的波及を期待できる。

4. スポンサーとの新たな価値創出

スポンサー収入の減少は懸念点ですが、単純な広告露出以上の「ブランディング機会」をスポンサーに提示することで、より強固なパートナーシップを構築可能です。

(1)共創型プロジェクト

地元企業や金融機関、ITベンチャーなどとの連携で、新たなサービス(アプリ、デジタルガイドマップ、オリジナルグッズ開発)を開発する。これにより、スポンサー企業は単なる広告出稿でなく、イベント価値そのものの向上に貢献した「共創パートナー」としてブランドイメージ向上が見込める。

(2)スポンサー限定特典・VIPイベント

スポンサー向けに特別観賞エリアや限定プレミアムツアーを設定して付加価値を提供し、出稿規模が縮小してもスポンサー満足度を確保する。

5. 「地域課題解決型」イベントとしての再定義

イルミネーションを単なる集客イベントではなく、環境配慮(省エネLEDや再生可能エネルギー使用)や防災訓練、地域教育(地元学生のデザイン参加)など社会的価値を内包した取り組みへと再定義します。

(1)CSR(社会的責任)要素の強化

環境や地域文化保護、教育プログラムへの還元など、社会的な取り組みを明示することで、スポンサーや来場者が「お金を落とす意義」を見出しやすくする。

(2)地域コミュニティの巻き込み

ボランティア参加や学生インターンシップ、地域住民によるアート作品展示を取り入れ、イベントが「地域全員で作る成果物」となることで、地元経済への根強い支援を醸成。

イベント規模が縮小しても、単純な「光量」の減少を「価値」の減少と結び付けない工夫が鍵となります。地域固有のコンテキストを打ち出し、周辺施設やオンライン販路とのシナジーを創出し、体験価値や社会的価値を高めることで、来場者の満足度を損なわずに経済効果を維持・拡大することが可能です。規模縮小は、裏を返せば新たなクリエイティビティやコミュニティ形成のきっかけとなり得ます。その発想転換によって、地方の経済活性を持続させる持続的なモデルを確立できるでしょう。

イルミネーションイベントの事例

では、来場者体験を高めるための新しい取り組みをしている事例をみてみましょう。デジタル技術とストーリー性を巧みに融合させた事例として、香川県の国営讃岐まんのう公園「パノラマ・イルミネーション」をご紹介します。

冬の国営讃岐まんのう公園「パノラマ・イルミネーション」

香川県にある国営讃岐まんのう公園では、毎年恒例のイルミネーションイベントが開催されます。美しいイルミネーションとして有名で、日本夜景遺産 ライトアップ夜景遺産部門(2024年9月認定)、インターナショナルイルミネーションアワード2024(優秀エンタテイメント部門4位)を受賞しています。

今年で19年目となるテーマは 「Starry Trail~星空散歩~」。広大な公園が幻想的な光で彩られ、訪れる人々を夢のような夜の世界へと誘います。

イベントの特徴

(1)圧巻の規模とデザイン

-

- 約3万2000平方メートルの敷地を使用し、65万球のLED電球やスポット照明を駆使した「グランドイルミネーション」が展開。

- 立体的なデザインが特徴で、丘陵地の高台からは壮大な光のパノラマを一望できます。

(2)見どころのスポット

-

- 高さ10メートルのシンボルツリー:イルミネーションの中心的存在で、会場全体を引き立てます。

- 高さ5メートルのシャンパングラス:約4900個のイルミネーションが煌めくユニークな展示。

- 昇竜の滝ライトアップ:1時間に1回(17:30~20:30)、特別な光の演出が楽しめます。

(3)周囲に街灯がないロケーション

山間に位置するため、暗闇の中でイルミネーションの光が際立ち、特別な体験を提供します。

地方イベント企画に役立つ「デジタル体験とストーリー性」の活用ポイント

国営讃岐まんのう公園のイルミネーションイベントでは、以下のようなデジタル技術とストーリー性を組み合わせた工夫が施されており、来場者の満足度を高めるだけでなく、SNSでの拡散やスポンサー獲得の可能性を広げています。

(1)スマホを活用した来場者サポート

【位置情報連動型デジタルマップ】

-

- 来場者がスマホの位置情報をONにすると、現在地がマップ上に表示され、施設内で迷うことなく移動可能。

- 駐車場の混雑状況もリアルタイムで表示され、スムーズな誘導を実現。

(2)体験型デジタルスタンプラリー

-

- イベント会場内のスポットを巡ることで、スマホ上にデジタルスタンプを集められる仕組み。

- 「迷い子の流れ星」など、テーマに沿ったネーミングが施されたスポットで、まるで物語の中を旅しているような感覚を提供。

- 来場者に探索の楽しさと達成感を与え、イベント滞在時間を延ばす効果が期待できる。

(3)SNS拡散を誘発する仕掛け

-

- デジタル技術とストーリー性の組み合わせが、特に若年層の来場者に刺さる内容。

- 魅力的なスポット名や幻想的な光景が、SNSでのシェアを促進。

(4)低コストで実現可能

-

- 使用するデジタル技術は高度なものではなく、比較的低予算で導入可能。

- 初期費用を抑えつつも、来場者体験の質を向上させる工夫が可能。

(5)人を集め、スポンサーを呼び込む

-

- 来場者が増えることで、イベントの注目度が高まり、新規スポンサー獲得のチャンスが広がる。

活用のヒントを以下にまとめてみました。

-

- スマホと連携したシンプルなデジタル体験を取り入れる。

- イベント全体にストーリー性を持たせ、テーマに沿ったスポット設計を行う。

- SNS映えする演出を意識し、拡散を狙った仕掛けを用意する。

このような工夫で、限られた予算でも集客力のあるイベントを企画することが可能です。

プロジェクトマッピングなどは費用がかさむのでは?

物価高騰による経費圧迫が進む中、新たなテクノロジーを活用することは一見ハードルが高く見えますが、必ずしも不可能ではありません。以下に考えられる方策を示します。

1. スケールダウンや部分的な活用

プロジェクションマッピングを広範囲で実施しようとすると、高解像度プロジェクター多数台のレンタル費用、制御システム、制作コストなどが大きくなります。しかし、

- 特定のランドマークや建物一部のみへの投影に限定することで、必要な機材台数や映像制作コストを下げることが可能です。

- 適切なデザインやストーリー性で、小規模でも“見どころ”を凝縮すれば、コストを抑えながら十分な訴求力を持つ演出が実現できます。

2. 短期間・限定日数での導入

常時点灯するイルミネーションと異なり、プロジェクションマッピングはイベント期間中に数日間のみ実施するなど、開催日数を絞ることでコストを集中投下できます。その結果、一般的なライトアップに数日の特別演出を加えるといったハイブリッド方式で経費を削減しながら注目度を確保できます。

3. 地元クリエイターや教育機関との協業

映像制作やAR・VR関連の技術を持つ地元のクリエイター、デザイン専門学校、美術大学などとコラボすることで、

- 商業ベースよりも安価な費用で新しい技術を活用できる可能性があります。

- 若手クリエイターの作品発表の場とすることで、地域活性化と人材発掘を同時に実現できます。

4. スポンサー企業への「技術協賛」オプション提案

IT企業や映像技術系ベンダーが技術提供や機材貸出を支援するケースもあります。

- 金銭的な協賛が難しい企業でも、自社の技術を「実証フィールド」として使えるなら、機材提供や技術提供を行うことで費用軽減が可能です。

5. 汎用機器の活用・中古機材の利用

最新鋭機材にこだわらず、既に保有しているプロジェクターや中古機材、リース機材をうまく組み合わせることで導入コストを圧縮できます。また、技術そのものは最新でなくとも、クリエイティブな映像コンテンツ次第で十分魅力的な演出が可能です。

このように、物価高騰による経費削減下であっても、テクノロジー活用は「全く手が届かない」わけではありません。演出範囲の限定、日数・回数の絞り込み、地元クリエイターとの協業、技術系スポンサーの活用、中古機材や汎用機材の用例など、柔軟なアプローチでコストを抑えつつも最新技術を用いた工夫が可能です。結果として、少規模でも「ここでしか味わえない」独自体験を提供し、観光価値・経済波及効果を維持する道が開かれます。

まとめ: 地方イルミネーションがもたらす経済効果と可能性

地方イルミネーションイベントは、冬季やオフシーズンにおける観光需要の喚起だけでなく、地域経済の活性化、地域ブランドの強化、さらには長期的な観光資産形成において重要な役割を果たしています。

地域独自の風景や文化を活かしたストーリー性のある演出や、デジタル技術を駆使した来場者体験の工夫が、多くの観光客を引きつける鍵となっています。また、地元企業や行政との連携、SNSを活用したプロモーション戦略など、さまざまな取り組みがイベントの成功を支えています。

さらに、規模縮小や物価高騰といった課題に直面しても、「質」を重視した体験強化や地域全体との連携を図ることで、経済効果を維持しつつ新たな価値を創出する可能性が示されています。

地方イルミネーションは、単なる「光の演出」にとどまらず、地域創生のための戦略的ツールとして今後さらに重要性を増していくでしょう。この記事で紹介した事例やアイデアをもとに、地域の魅力を発信し、持続可能な経済基盤を築く取り組みを進めてみてはいかがでしょうか。