全国各地で、地域の魅力を再発見し、観光を通じて新たな価値を生み出す「地域ブランド観光」の取り組みが広がっています。本稿では、こうした地域ブランド観光の確立に成功した事例を取り上げ、それぞれの戦略や仕組み、成果を分析します。なぜ成功したのか、その要因を探りながら、他の地域でも応用できる実践的なヒントを探っていきます。

- 地域ブランド観光が注目される背景

- 観光・地域ブランドの5つの成功事例

- 観光・地域ブランドの成功事例18選

- 1. 今治タオル(愛媛県今治市)- 品質を核にした再生

- 2. くまモン(熊本県)- 著作権フリー戦略の衝撃

- 3. 熱海市(静岡県)- 「V字回復」を遂げた温泉地の再生

- 4. 瀬戸内国際芸術祭(瀬戸内海の島々)- アートによる地域の再発見

- 5. 豊後高田市 昭和の町(大分県)- レトロを逆手に取ったまちづくり

- 6. 鶴岡市(山形県)- 「食文化創造都市」としての誇り

- 7. 神山町(徳島県)- IT企業が集まる「創造的過疎」の地

- 8. 燕三条 工場の祭典(新潟県燕市・三条市)- ものづくりの現場を開放する試み

- 9. 福井県鯖江市 ― 「めがねの聖地」への転換とオープンなものづくり

- 10. 大分県別府市 - 伝統温泉地の再生と「遊べる温泉」への挑戦

- 11.日本酒(日本各地の酒蔵) — 世界が認める日本の伝統、輸出とインバウンドの相乗効果

- 12.讃岐うどん(香川県) — 食文化を観光の主役へと押し上げた地域ブランド戦略

- 13.倉敷市(岡山県) — 街並みと体験が融合するインバウンド戦略

- 14.和牛(Wagyu) — 地域の誇りを世界の美食へと押し上げたブランド輸出

- 15.伊豆半島(静岡県) — 伝統と自然が織りなす国際的リゾート

- 16.伝統織物(西陣織など) — 「モノ+コト」で文化を未来へつなぐブランド戦略

- 17. 山梨県富士河口湖町 ― 世界遺産を活用した滞在型観光への転換

- 18.抹茶(Matcha) — 日本文化を世界ブランドへと発展させた事例

- 成功事例の要因分析と考察

- 成功要因・共通点の整理

- 注意すべき課題と今後の方向性

- まとめ:地域ブランド観光の未来に向けて

地域ブランド観光が注目される背景

1. 地方創生における新たな視点としての「地域ブランド観光」

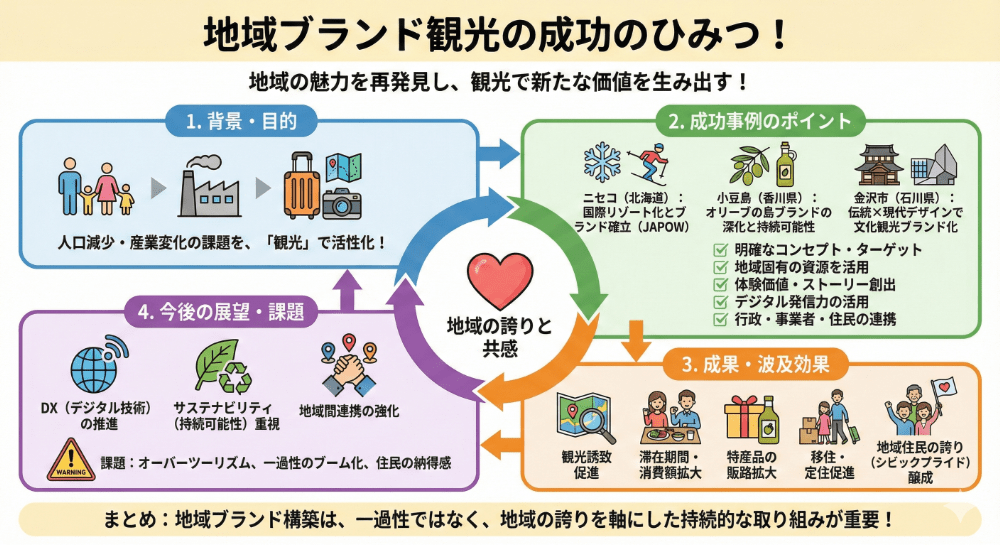

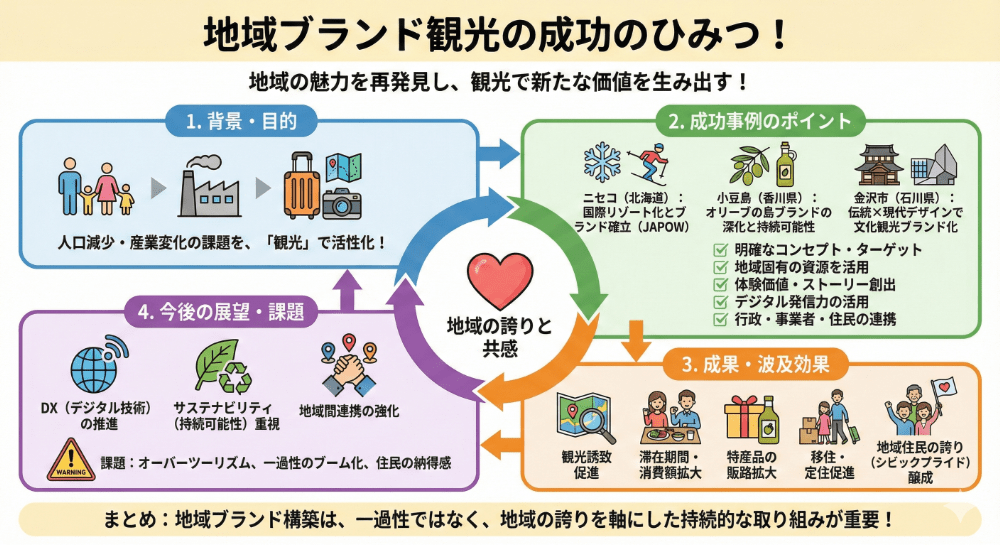

日本の多くの地域では、人口減少、少子高齢化、産業構造の変化などにより、地域経済やコミュニティの持続に課題を抱えています。こうした中で、地域が自らの魅力を再定義し、観光を通じて新たな価値を生み出す「地域ブランド観光」が注目されています。

従来の「ハード型」から「ソフト型」へ

これまでの地域活性化策は、公共事業や工場誘致などのインフラ整備を中心とする「ハード型」の取り組みが主流でした。しかし、人口減少社会においては、この手法だけでは持続的な発展が難しいことが明らかになっています。

現代における地域振興の鍵は、地域に内在する資源—自然、歴史、文化、食、産業など—を活かし、それらを磨き上げて「地域ブランド」として発信する「ソフト型」の戦略にあります。

観光とブランドの融合による相乗効果

観光は単なる旅行需要の喚起にとどまらず、地域経済への波及効果を持つ重要な分野です。地域ブランドの確立は、観光を単発的な消費活動から、地域の価値を伝え、持続的に発展させるための仕組みへと高める役割を果たします。

観光を通じて地域の魅力が「見える化」されることで、住民や事業者が自らの地域に誇りを持ち、その結果として地域全体の活性化につながる構図が形成されつつあります。

2. 地域ブランド観光がもたらす主な波及効果

地域ブランド観光が注目を集めるのは、その効果が観光産業の枠を超えて、地域社会全体に広がるためです。主な波及効果は以下の通りです。

(1)観光誘致の促進

明確な地域ブランドを打ち出すことで、国内外の観光客に対して地域の特徴が伝わりやすくなり、来訪者数の増加が期待できます。ブランドは地域の「顔」として機能し、選ばれる観光地になるための基盤を形成します。

(2)滞在期間と消費額の拡大

ブランドに裏打ちされた体験型の観光は、訪問者の滞在時間を延ばし、地域内での消費を増加させます。単なる観光地巡りではなく、地域の文化・歴史・食・人に触れる深い体験が、長期滞在やリピーターを生み出す要因となります。

(3)特産品の販路拡大

観光を通じて地域ブランド商品が広く認知されることで、土産物としての購入に加え、ECサイトや百貨店など都市部での販路拡大にもつながります。

今治タオルやくまモンのように、地域ブランドが全国的な知名度を得た事例は、観光から波及した産業成長モデルとして注目されています。

(4)移住・定住促進への効果

観光体験を通じて地域の魅力を知った人が、移住や二拠点居住を検討するケースも増えています。地域のブランドが発信するライフスタイルやコミュニティの温かさが、「関係人口」や「定住人口」の拡大を促します。徳島県神山町などの事例は、観光と移住が連動する新しい地域づくりの方向性を示しています。

(5)地域住民の誇り(シビックプライド)の醸成

地域ブランドの成功は、住民に「自分たちの地域は価値がある」という自信をもたらします。これは単なる経済効果にとどまらず、地域社会の結束や主体的なまちづくりへの参加意識を高める重要な要素です。

3. 地域ブランド観光がもたらす社会的意義

地域ブランド観光は、経済振興の手段であると同時に、地域社会の「再構築」の仕組みでもあります。観光客を呼び込むことに加え、地域の価値を再発見し、それを住民・産業・暮らしに還元するプロセスそのものが、地域ブランド観光の本質です。

これにより、

・地域の多様な産業が結びつき、経済が循環する。

・住民が自らの地域を再評価し、誇りを持つ。

・持続可能な観光・地域経営の基盤が形成される。

といった好循環が生まれます。

観光・地域ブランドの5つの成功事例

観光や地域ブランドづくりで成果を上げた事例をいくつかご紹介します。記事の後半では、それぞれの背景や成功の理由を詳しく見ていきます。

事例① 北海道ニセコ町:北海道ニセコ町:国際リゾート化とブランド確立

北海道ニセコ町は、世界最高峰と称されるパウダースノー「JAPOW」を核に、国際的なマウンテンリゾートとしてのブランドを確立した成功事例です。

その価値をいち早く見出したオーストラリア人観光客を皮切りに、海外からの積極的な投資を誘致。高級コンドミニアムや外資系ラグジュアリーホテルが次々と建設されました。

街の公用語が英語と化すほど、徹底して外国人富裕層にターゲットを絞り、国際基準のサービスと環境を整備したことで、世界に通用する唯一無二のブランドへと飛躍しました。

事例② 長野県白馬村:国際的マウンテンリゾートへの進化

長野県白馬村は、冬のスキーリゾートから、年間を通じて楽しめる国際的なマウンテンリゾートへの転換に成功した事例です。

絶景テラスの設置などでグリーンシーズンの魅力を開拓し、オールシーズン化を達成。持続可能な観光への取り組みが国連世界観光機関(UNWTO)に評価され、「ベスト・ツーリズム・ビレッジ」に選出されたことで、そのブランド価値を世界的なものにしました。

事例③ 香川県小豆島:「オリーブの島」ブランドの深化と持続可能性

香川県小豆島は、「オリーブ」を核に持続可能な地域ブランドを確立した成功事例です。

高品質なオリーブオイルだけでなく、搾油後の果実を飼料にした「オリーブ牛」などを開発し、島全体の産業へと深化。その循環型の取り組みは「世界の持続可能な観光地トップ100」に選出されるなど国際的にも高く評価され、島の暮らしと誇りに根付いた強力なブランドを築いています。

事例④ 石川県金沢市:伝統 × 現代デザインで文化観光ブランド化

石川県金沢市は、歴史的な街並みと洗練された現代デザインを巧みに融合させ、上質な文化観光都市としてのブランドを確立した成功事例です。兼六園やひがし茶屋街に代表される「本物の伝統」を大切に継承する一方、金沢21世紀美術館のような現代アートの発信地を街の中心に据えることで、新旧の魅力を共存させています。

この「伝統と現代の調和」が、他の都市にはない独自の価値と洗練された街のイメージを創出し、国内外から質の高い文化体験を求める観光客を惹きつけています。

事例⑤ 愛媛県今治市:「12のおむすび」プロジェクトの概要

このプロジェクトは、平成の合併で誕生した今治市の旧1市11町村が、それぞれの特産品を具材にした12種類のおむすびを開発した地域食ブランド化の取り組みです。

鯛やタコ、イノシシ肉など、各地域の個性を活かしたおむすびを通じて、今治市全体の多様な魅力を発信。観光客に市内各地を周遊してもらうことで、地域経済の活性化を目指しました。

「おむすび」という手軽さと、合併の歴史を食のストーリーに転換したユニークさが評価され、成功を収めています。

観光・地域ブランドの成功事例18選

前述の事例以外にも、全国各地で多くの取り組みが行われています。ここでは、その中でも特に成功を収めた18の事例を取り上げ、各事例の成功要因とともにご紹介します。

1. 今治タオル(愛媛県今治市)- 品質を核にした再生

かつては安価な輸入品に押され衰退の危機に瀕していましたが、クリエイティブディレクターの佐藤可士和氏を迎え、リブランディングに着手しました。

「5秒ルール」というタオル片を水に浮かべたとき5秒以内に沈む、メーカーが加盟する組合が独自に設けた品質基準を設け、それをクリアした製品のみにロゴマークの使用を許可することで、「安心・安全・高品質」なブランドイメージを確立。この徹底した品質管理と、統一されたデザイン戦略により、国内外で高級タオルとしての地位を再構築することに成功しました。

2. くまモン(熊本県)- 著作権フリー戦略の衝撃

熊本県のPRキャラクター「くまモン」は、単なる「ゆるキャラ」の枠を超え、地域経済に大きな影響を与えました。その成功の最大の要因は、熊本県が著作権を管理しつつ、許諾を得れば誰でも無料で利用できるという画期的な戦略にあります。

これにより、関連グッズやコラボレーション商品が爆発的に増加し、くまモンの認知度が飛躍的に向上。日本銀行熊本支店の試算によると、2011年11月から2年間で熊本県にもたらした経済波及効果は1244億円に上ります。

3. 熱海市(静岡県)- 「V字回復」を遂げた温泉地の再生

かつては団体旅行客で賑わったものの、時代の変化とともに「寂れた温泉街」のイメージが定着していました。しかし、地元出身者らが中心となり、遊休不動産をリノベーションしたカフェやゲストハウスを開業。

SNS映えするスイーツ店なども次々とオープンし、若者や個人旅行客をターゲットにしたまちづくりへと転換。「地元の人々が楽しむ姿が、街の魅力になる」という考えのもと、地域全体で新たな魅力を創出し、劇的なV字回復を遂げました。

4. 瀬戸内国際芸術祭(瀬戸内海の島々)- アートによる地域の再発見

過疎高齢化が進む瀬戸内海の島々を舞台に、3年ごとに開催される現代アートの祭典。国内外のアーティストが手掛けた作品が島々に点在し、来場者はアートを巡りながら、島の自然や文化、人々との交流を楽しむことができます。

アートを起爆剤として、島の魅力を再発見させ、交流人口の増加や移住者の増加にも繋がっており、地域活性化のモデルケースとして世界からも注目されています。

5. 豊後高田市 昭和の町(大分県)- レトロを逆手に取ったまちづくり

かつては賑わいを見せたものの、時代の流れとともに衰退した商店街。しかし、その商店街に昭和30年代の建物が多く残っていることに着目し、「昭和」をテーマにしたまちづくりを開始しました。

古い建物を修復・再現し、懐かしいボンネットバスを走らせるなど、徹底したコンセプトで街並みを統一。このユニークな取り組みが話題を呼び、年間40万人以上が訪れる人気の観光地へと生まれ変わりました。

6. 鶴岡市(山形県)- 「食文化創造都市」としての誇り

山、里、海の豊かな自然に恵まれ、多彩な食文化が根付く鶴岡市。2014年には、ユネスコの「食文化創造都市」に日本で初めて認定されました。

この認定を核に、在来作物の継承や、食に関するイベントの開催、料理人の育成などに力を入れています。「食」を切り口に、地域のアイデンティティを確立し、国内外にその魅力を発信しています。

7. 神山町(徳島県)- IT企業が集まる「創造的過疎」の地

徳島県の山間部に位置する人口約5,000人の小さな町、神山町。過疎化に悩む一方で、高速ブロードバンド網を整備し、IT企業のサテライトオフィス誘致に積極的に取り組みました。

古民家を改装したオフィスや、豊かな自然環境がクリエイティブな働き方を求める人々を惹きつけ、移住者が増加。「創造的過疎」を掲げ、新たな人の流れと仕事を生み出すことに成功しています。

8. 燕三条 工場の祭典(新潟県燕市・三条市)- ものづくりの現場を開放する試み

日本有数の金属加工の産地である燕三条地域。普段は閉じられている工場の扉を一斉に開き、ものづくりの現場を見学・体験できるイベントが「工場の祭典」です。

職人の技を間近で見られるだけでなく、ワークショップへの参加や、製品の購入も可能。ものづくりの魅力を直接伝えることで、産地のファンを増やし、地域の産業全体のブランド価値向上に繋げています。

9. 福井県鯖江市 ― 「めがねの聖地」への転換とオープンなものづくり

国産メガネフレームの約9割を生産する「ものづくりのまち」鯖江市は、単なる生産地から、消費者がわざわざ訪れたい「めがねの聖地」へとブランド転換を遂げた成功事例です。

長年、有名ブランド製品のOEM(受託製造)が中心であり、高い技術力を持ちながらも「鯖江」という地名や産地の価値は、消費者に十分に伝わっていませんでした。加えて、安価な輸入品との競争も大きな課題となっていました。

そこで、BtoB(企業間取引)からBtoC(消費者向け)への意識転換を図り、「作り手(職人)」と「使い手(消費者)」が直接つながる体験を創出しました。中核施設である「めがねミュージアム」では、鯖江製メガネの購入に加え、オリジナルメガネの手作り体験も可能です。

さらに、地域の工場を巡るイベント「RENEW」を通じて、ものづくりの現場を一般に開放しました。これにより、「鯖江に行けば、最高のメガネに出会える・作れる」という唯一無二のブランドイメージを確立。品質と物語を求める消費者を惹きつけ、産地全体の活性化につなげました。

この事例は、高い技術力を持つ生産地が、その製造過程や職人の物語を「体験型観光コンテンツ」として開放することで、新たな価値を創出できることを示しています。

10. 大分県別府市 – 伝統温泉地の再生と「遊べる温泉」への挑戦

日本一の源泉数と湧出量を誇る別府市は、かつての「古びた温泉街」というイメージを、ユニークで創造的なPR戦略によって刷新し、再び注目を集めることに成功した再生事例です。

「温泉」という強力な観光資源を持ちながらも、長らく団体旅行客向けの歓楽街という印象が根強く、時代のニーズから取り残された結果、観光客数は減少傾向にありました。

転機となったのが、「湯〜園地(ゆうえんち)計画」です。温泉と遊園地を融合させた前例のないPR動画を公開し、市長自らが出演して「動画が100万回再生されたら実現します」と公約。すると、わずか数日で再生回数が目標を突破し、実際にイベントが開催されました。

結果として、この取り組みは国内外で爆発的な話題を呼び、「別府市は温泉を使って本気で面白いことに挑戦する街だ」という新たなブランドイメージを確立しました。

大胆かつユーモアに富んだプロモーションは、若年層や海外からの関心を一気に引き寄せました。伝統的な資源であっても、常識にとらわれない発想と「遊び心」を組み合わせることで、価値を再定義し、現代に響く地域ブランドへと再生できることを示す好例です。

11.日本酒(日本各地の酒蔵) — 世界が認める日本の伝統、輸出とインバウンドの相乗効果

日本の伝統産業である日本酒が今、世界を舞台に大きな成功を収めています。インバウンドと輸出の両面で地域経済を潤す、代表的な成功事例です。

その勢いは具体的な数字にも表れており、2024年度には輸出額が434.7億円に達するなど、拡大を続けています。成功の鍵は「プレミアム化」戦略です。

単に量を売るのではなく、各地域ならではの米や水、職人の技で醸した高品質な日本酒を、日本の文化や物語と共に世界80カ国以上へ届けることで、高級酒としてのブランドを確立しました。

この海外での評価の高まりは、日本を訪れる外国人観光客(インバウンド)にも大きな影響を与えています。彼らは美味しい日本酒を飲むだけでなく、その生まれた場所である「酒蔵」を訪れたいと考えるようになりました。

また、日本の「伝統的な酒造り」が、2024年12月5日にユネスコの無形文化遺産に登録されたことも、機運を後押ししています。各地の酒蔵は、伝統的な酒造りを見学したり、試飲や限定酒の購入ができたりする魅力的な体験型観光資源へと進化しています。

【この事例からの学び】

日本酒の事例は、米や水、歴史ある酒蔵といった伝統的な地域資源を、品質とストーリーで「プレミアム化」することにより、輸出(海外市場)とインバウンド(国内観光)の両輪を力強く回せることを教えてくれます。

12.讃岐うどん(香川県) — 食文化を観光の主役へと押し上げた地域ブランド戦略

香川県の「讃岐うどん」は、一つの食文化が地域全体の観光を牽引するまでに成長した、ブランディングの代表的な成功事例です。

その転換点となったのが、香川県自らが「うどん県」と名乗る、大胆かつユニークなプロモーションでした。この一言で、「香川といえば、うどん」というイメージを国内外に強烈に印象付けたのです。

この戦略の巧みな点は、讃岐うどんを単なる「ご当地グルメ」に留めなかったことです。「うどんタクシー」で名店を巡ったり、セルフ式のお店で本場のスタイルを体験したりと、うどんを食べる「体験そのもの」を観光のメインコンテンツへと昇華させました。

その結果、多くの観光客が「うどんを食べるため」に香川県を訪れるという、強力な目的地のブランド化に成功しました。

【この事例からの学び】

讃岐うどんの事例は、地域に根付く食文化を、単なる名物から観光客を呼び込む強力な「目的」へと転換できることを示しています。食を旅の主役に据えることで、滞在価値を大きく高めることができます。

13.倉敷市(岡山県) — 街並みと体験が融合するインバウンド戦略

岡山県倉敷市は、日本の伝統的な美しさが凝縮された「倉敷美観地区」を核として、インバウンド観光客の誘致に成功している好事例です。

白壁の蔵屋敷が立ち並び、柳並木が揺れる掘割を川舟が行き交うその風景は、まさに「生きた江戸時代」。倉敷の成功は、この美しい景観をただ保存するだけでなく、訪れる人々がその世界観に浸れる「体験」を数多く用意した点にあります。

伝統的な着物を着て街を散策したり、川舟に揺られて情緒ある景色を楽しんだり、歴史ある建物を改装したカフェで休憩したりと、街全体が魅力的なアトラクションとなっています。

【この事例からの学び】

倉敷の事例は、歴史的な街並みという「静的な資産」に、着物での散策や川舟といった「動的な体験」を掛け合わせることの重要性を示しています。これにより、単なる観光地を超え、外国人旅行者が日本の情緒や文化を深く体感できる、魅力的な目的地へと進化させています。

14.和牛(Wagyu) — 地域の誇りを世界の美食へと押し上げたブランド輸出

「Wagyu」の名で世界中の美食家を虜にしている和牛は、日本の地域産品がグローバルブランドへと飛躍した、最も象徴的な成功事例の一つです。

宮崎県や鹿児島県をはじめとする産地が、丹精込めて育て上げた和牛。そのきめ細やかな霜降りと、とろけるような食感は、海外で「究-極の牛肉」として高い評価を受け、高級食材としての地位を確立しました。

この輸出での成功は、地域の畜産業を活性化させるだけでなく、インバウンド観光にも大きな効果をもたらしています。「本物の和牛をその産地で味わいたい」と、世界中から観光客が訪れるきっかけにもなっているのです。

【この事例からの学び】

和牛の事例は、地域が誇る最高品質の産品を、自信を持ってグローバル市場に挑戦させることの重要性を示しています。それは輸出による経済効果に留まらず、地域の知名度向上や観光誘致にも繋がる、強力なブランド戦略となりえます。

15.伊豆半島(静岡県) — 伝統と自然が織りなす国際的リゾート

伊豆半島は、日本の伝統的な温泉文化と雄大な自然を融合させ、国際的なリゾート地として発展を遂げています。東京から約2時間というアクセスの良さに加え、富士山や箱根と連携した広域観光ルートの中継地としても強みを発揮しています。

熱海や下田など歴史ある温泉地に加え、美しい海岸線や山々を生かした「伊豆半島ジオパーク」など、自然と学びを組み合わせたジオツーリズムが人気を集めています。ダイビングやトレッキング、地元食材を使った料理体験など、体験価値を高める観光コンテンツも充実しています。

また、多言語対応や交通網の整備、SNSによる情報発信など、受け入れ体制の強化も進行中です。伊豆の成功は、「豊富な資源」に加えて「体験の質」と「快適な環境整備」を両立させることが、持続的なインバウンド観光の鍵であることを示しています。

16.伝統織物(西陣織など) — 「モノ+コト」で文化を未来へつなぐブランド戦略

京都の西陣織は、卓越した技術と美しさで世界的に高く評価される伝統織物です。しかし、その成功の核心は、製品の輸出だけにとどまりません。

多くの工房では、職人の手仕事を見学したり、実際に機織りを体験したりできるプログラムを実施しています。こうした「体験(コト)」を通じて、訪問者は織物の背景にある文化や職人の想いに触れ、製品(モノ)への理解と愛着を深めます。

西陣織の取り組みは、伝統産業が「モノ+コト」を組み合わせることで、文化を次世代へ継承しながらブランド価値を高める好例です。

17. 山梨県富士河口湖町 ― 世界遺産を活用した滞在型観光への転換

富士山を望む山梨県・富士河口湖町は、この世界的な観光資源を最大限に活かし、インバウンド観光で高い成果を上げています。

成功の鍵は、富士山を「眺めるだけの場所」に留めず、湖でのアクティビティや温泉、美術館巡り、グランピングなど、多様な体験を組み合わせた点にあります。これにより、訪問者が「富士を見に行く」だけでなく、「富士を感じながら滞在する」目的地としてのブランドを確立しました。

富士河口湖町の取り組みは、世界的観光資源に地域独自の体験価値を加えることで、通過型から滞在型観光へと進化させた好例です。

18.抹茶(Matcha) — 日本文化を世界ブランドへと発展させた事例

今や「Matcha」として世界共通語となった抹茶は、日本の伝統文化を世界的なブランドへと発展させた、輸出と観光の両面における成功事例です。

抹茶は単なる飲料にとどまらず、健康志向や日本文化への関心の高まりと結びつき、海外では高品質な嗜好品・ギフトとして確固たる地位を確立しています。特に、最高峰として知られる京都・宇治の抹茶は、そのブランド力で市場を牽引しています。

こうした海外での人気は、日本を訪れる観光客にも波及し、「本場の茶畑を訪れたい」「伝統的な茶道を体験したい」という新たな需要を生み出しました。その結果、宇治をはじめとする産地が、文化体験型の観光地として注目を集めています。

【この事例からの学び】

抹茶の事例は、日本独自の文化資源が海外市場で強力なブランドとして確立されると同時に、国内では観光体験の価値向上につながることを示しています。

成功事例の要因分析と考察

第2章でご紹介した事例について、さらに詳細に掘り下げてご紹介します。

ニセコ(北海道)― 国際的スノーリゾートとしての発展過程

1. 成功の起点:「JAPOW」と呼ばれた雪質の認知

ニセコの発展は、優れた雪質が国際的に評価されたことから始まりました。シベリアからの冷たい乾燥した気流が日本海の湿気を含み、ニセコ連峰に雪を降らせることで、水分量の少ない軽い雪が形成されます。この雪は滑走時に浮遊感を生み出し、海外のスキーヤーの間で「JAPOW(Japan Powder)」という言葉とともに知られるようになりました。

2000年代初頭には、オーストラリアからのスキーヤーが訪れるようになり、SNSや口コミを通じて情報が広まりました。南半球からのアクセスの良さや時差の少なさもあり、オーストラリア人を中心とする観光客が増加しました。

2. 発展を支えた海外資本の導入

ニセコが他のスキー場と異なる発展を遂げた要因の一つは、海外資本による投資の拡大です。初期に訪れたオーストラリアの投資家がコンドミニアム開発を始め、長期滞在型宿泊施設として欧米の旅行者に受け入れられました。

その後、香港などアジア地域の投資家も加わり、パークハイアットやリッツ・カールトン・リザーブなどの高級ホテルが進出しました。これにより、ニセコは国際的な高級リゾートとしての地位を確立しました。一方で、不動産価格や地価の上昇も顕著であり、全国的にも上昇率の高い地域となりました。

3. 外国人が滞在しやすい環境整備

ニセコでは、外国人観光客が利用しやすい環境づくりが進められました。街の看板、飲食店のメニュー、ATM表示などに英語表記を導入し、英語でのスキーレッスンも一般化しています。また、観光協会や事業者が協力し、多言語対応の案内所やウェブサイトを整備しました。

さらに、各国の料理を提供する飲食店の開業や、キャッシュレス決済への早期対応も進められました。夏季にはラフティング、ゴルフ、サイクリングなどを活用した通年型観光の推進も行われています。

4. 他地域への示唆

ニセコの事例から得られる主な示唆は次のとおりです。

1.地域資源の再評価

地元では日常的な資源(雪)が、外部の視点によって新たな価値として認識されました。外部人材や観光客の視点を取り入れることで、地域に潜在する魅力を再発見できる可能性があります。

2.明確なターゲット設定と対応の徹底

ニセコは「海外の富裕層スキーヤー」という明確な顧客層に焦点を当て、そのニーズに合わせた環境整備を進めました。対象を絞った戦略がブランドの強化につながりました。

3.民間・外部資本の活用

海外資本の導入が国際基準の開発を可能にしました。地域の将来像を共有し、民間投資を促進する環境を整えることが重要です。

4.持続可能性の確保

経済的成功の一方で、地価上昇や人手不足、地域住民への影響といった課題も生じています。今後は観光と地域社会の両立を意識した持続可能な運営が求められます。

ニセコは、雪質という地域資源を国際的なブランドとして発信し、海外資本を活用して発展を遂げました。一方で、急速な発展による地域社会や環境への影響も課題として残っています。今後は、経済成長と地域の持続可能性を両立させる取り組みが必要とされています。

長野県白馬村:国際的マウンテンリゾートへの進化

1. オールシーズン化への転換:冬季依存からの脱却

白馬村の取り組みは、単に夏季イベントを増やしたものではなく、経営構造そのものを見直した地域戦略の一環です。背景には、スキーブームの終息や気候変動による降雪量の変化といった課題がありました。冬季の収益に大きく依存した不安定なモデルから、年間を通じて安定的な観光収入を確保する方向へ舵を切りました。

【インフラの再活用】

大きな転機となったのは、「スキーリフトを冬季限定の設備として捉えない」という発想の転換です。夏季や秋季には、リフトやゴンドラを「山頂の展望スポットへアクセスする観光施設」として位置づけ、一般観光客の利用を促進しました。これにより、スキーヤー以外の層(家族連れ、カップル、シニアなど)の来訪が増加しました。

【体験型観光の設計と付加価値向上】

白馬村では、単に景観を提供するだけでなく、滞在体験を重視した施設設計を進めています。

代表的な例が「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR」で、ニューヨーク発の「THE CITY BAKERY」を誘致し、北アルプスの眺望と組み合わせた高付加価値な観光体験を提供しています。これにより、飲食や景観を目的とした観光行動が定着し、滞在時間と消費単価の向上につながりました。

また、マウンテンバイク(MTB)、音楽フェスティバル、グランピングなど、多様なアクティビティを展開し、異なる層の観光客を取り込む仕組みを整備しています。

2. 国際的評価:「ベスト・ツーリズム・ビレッジ」選出の意義

白馬村は2021年、国連世界観光機関(UNWTO)の「ベスト・ツーリズム・ビレッジ」に選出されました。この認定は観光地としての知名度向上だけでなく、持続可能な地域運営に対する国際的評価を意味します。

【持続可能性を重視した地域運営】

この制度では、景観の美しさに加え、「経済・社会・環境のバランス」「文化的価値の継承」など、総合的な持続可能性が審査基準となります。白馬村の選出は、観光開発と自然保全を両立させる地域づくりが評価された結果といえます。

【高付加価値旅行者への訴求】

この国際認証は、環境配慮や地域共生を重視する旅行者、特に欧米の富裕層に対する信頼性の高い指標となりました。白馬村のブランドは「自然と調和した滞在が可能な観光地」として位置づけられ、従来のスキー客層に加えて、新たな市場を開拓しています。

3. 官民連携による地域経営とブランド構築

白馬村の変革は、行政と民間企業の連携により実現しました。両者がそれぞれの強みを発揮し、共通の目標に向けて役割を分担しています。

【民間の投資と開発力】

絶景テラス、MTBコース、グランピング施設などの整備は主に民間主導で行われました。市場の動向に応じた迅速な意思決定と多額の投資が、観光地としての競争力を高めています。

【行政の支援と環境整備】

行政は、開発を支える制度面の整備を担っています。地域ビジョンの策定、規制緩和、許認可手続きの円滑化などにより、民間の活動を後方支援しました。また、白馬村観光局(DMO)が中心となり、データ分析や統一的なプロモーション戦略を展開しています。

【協働によるブランド形成】

スノーピークとの協業はその象徴的な事例です。アウトドアブランドとしての企画力と白馬の自然環境が組み合わさり、通年型観光の推進に寄与しています。こうした官民連携により、地域全体として統一感のあるブランド構築が進められています。

4. まとめ:持続可能な地域観光への展開

白馬村は、冬季中心のスキーリゾートから、年間を通して滞在できる自然共生型リゾートへと転換を進めています。その過程では、観光資源の再定義、国際的基準の導入、官民連携による開発体制の確立などが重要な要素となりました。

今後は、観光の成長と地域住民の生活、自然環境の保全を両立させる仕組みづくりが求められます。白馬村の取り組みは、地域資源を再構築しながら持続可能な観光を目指すモデルケースの一つといえます。

香川県小豆島:「オリーブの島」ブランドの深化と持続可能性

1. 産業の深化:単一作物から循環型経済への発展

小豆島のブランド形成は、オリーブを中心とした産業を多面的に発展させ、地域全体の経済構造を循環型に転換した点に特徴があります。

【歴史と品質の確立】

1908年に日本で初めてオリーブの栽培に成功した小豆島は、「オリーブ発祥の地」として知られています。島ではその歴史を基盤に、栽培・搾油の工程における品質管理を徹底し、高品質なエキストラバージンオリーブオイルの生産を継続しています。これにより、国内外で「品質の高い産地」としての評価を確立しました。

【副産物の活用と循環型モデル】

オリーブオイルの搾油後に残る果実を飼料として再利用したことが、新たなブランド価値を生み出しました。乾燥させた果実を牛やハマチの飼料に混ぜることで、肉質や風味が向上することが確認され、「オリーブ牛」「オリーブハマチ」といった地域ブランドが誕生しました。

この取り組みは以下の効果をもたらしました。

・環境面:廃棄物の削減と再資源化により、環境負荷を低減。

・産業連携:農業・畜産・漁業が「オリーブ」を軸に連携し、島全体の産業一体化を促進。

・経済効果:ブランド力の向上により、製品の高付加価値化と販売価格の上昇を実現。

2. 観光の深化:モノ消費から体験型観光への転換

小豆島は、観光面でも「オリーブの島」というイメージを深化させ、持続可能な観光地としての評価を確立しました。

【国際的な認証と評価】

小豆島は「世界の持続可能な観光地トップ100」に選出されました。この認定は、自然環境の保全や地域文化の継承を重視する観光地としての国際的評価を示すものであり、特に欧米の環境意識の高い旅行者層から支持を得る契機となっています。

【総合的な地域価値の評価】

小豆島の評価は、オリーブ産業に加えて次のような要素にも支えられています。

・景観保全:オリーブ畑や中山千枚田など、農村景観を維持する取り組み。

・文化の継承:醤油づくりや手延べそうめんなど、伝統産業の継続。

・文化・芸術との融合:瀬戸内国際芸術祭への参加により、地域文化と現代アートを融合。

これらにより、観光客は単に特産品を購入するだけでなく、自然・文化・食を通じて「持続可能なライフスタイル」を体験できる滞在型観光が形成されています。

3. ブランドの深化:地域住民の参画と誇りの醸成

ブランドの持続には、地域住民の理解と共感が欠かせません。小豆島では、住民が主体的にブランド形成に関わる仕組みを構築しています。

【再生への意識共有】

一時期、安価な外国産オリーブオイルの流入により地元産業が衰退の危機に陥りました。こうした経験を経て、「自らの手で地域ブランドを再生する」という意識が官民で共有されました。

【日常生活への定着】

学校給食で地元産オリーブオイルを使用するほか、結婚や出産の際にオリーブの苗木を贈るなど、オリーブが地域の生活文化として根付いています。これにより、若い世代にもオリーブが「地域の象徴」として認識されるようになりました。

【地域内の誇りと持続性】

地域住民がオリーブを通じて島への愛着や誇りを持つことが、ブランドの維持と発展を支えています。住民一人ひとりが観光客への案内やサービス提供を担うことで、地域全体の魅力発信にもつながっています。

4. まとめ:地域資源を核とした持続可能なブランドモデル

小豆島の取り組みは、単一の資源(オリーブ)を起点に、産業・観光・文化・教育が連携する地域ブランドのモデルケースです。

循環型経済の実現、環境保全を意識した観光、地域住民の主体的参加という3つの柱を軸に、経済的価値と地域への誇りを両立させる仕組みを築いています。

小豆島の事例は、地域資源の再定義と持続可能な発展を両立させたブランド戦略として、他地域にとっても参考となる取り組みです。

石川県金沢市:伝統と現代が融合する文化観光都市

1. 歴史と伝統に支えられた確かな基盤

金沢市は、戦災を免れたことにより、江戸時代から続く町並みや文化が現在まで残されており、歴史的な資産が都市ブランドの根幹を支えています。

【生活とともにある伝統文化】

ひがし茶屋街や長町武家屋敷跡などでは、建物の保存にとどまらず、茶屋文化や伝統工芸が今も受け継がれています。加賀友禅、金箔、漆器といった工芸品は、職人の技により日常的に生産されており、歴史と現代の生活が結びついています。こうした文化的な連続性は、加賀藩時代の学問・文化奨励政策を背景としており、街全体が文化的景観として機能しています。

【体験型観光による価値向上】

金沢では、文化を「見る」だけでなく「体験する」観光が整備されています。お茶屋での芸妓の舞鑑賞、金箔貼り体験、和菓子づくり体験など、地域の職人や文化人と触れ合うプログラムが充実しています。これにより、観光客は表面的な観覧にとどまらず、地域文化への理解と関心を深めることができます。

2. 伝統を引き立てる現代的要素の導入

金沢市のブランド形成において特徴的なのは、伝統的な文化と現代的な芸術を意図的に組み合わせ、双方の価値を高めている点です。その代表例が金沢21世紀美術館の整備です。

【戦略的な立地と設計】

金沢21世紀美術館は、兼六園の向かいという観光導線の中心に立地しています。これにより、訪問者は伝統的な庭園と現代アートの双方を一度の訪問で体験でき、「伝統と現代の調和」という金沢の都市コンセプトを自然に感じ取ることができます。

建築は円形ガラス構造を採用し、どこからでも入館できる開放的な設計です。この設計方針が、美術館を「誰もが立ち寄れる公共空間」として機能させ、市民と観光客の交流の場を生み出しています。

【現代性が伝統にもたらす効果】

現代アートが街の中心に位置することで、伝統的な景観や文化財への新しい見方が生まれています。たとえば、美術館を訪れた後に見る茶屋街や武家屋敷は、古さではなく「デザイン」や「造形美」として再認識され、伝統文化が現代的な文脈で再評価される契機となっています。

3. 市民生活に根付く美意識と文化の継承

金沢市のブランドを支えているのは、観光施設だけでなく、市民の生活の中に浸透した美意識と文化的素養です。

【暮らしと観光の両立】

近江町市場は観光地でありながら、市民の生活の場でもあります。地元の食材や加賀野菜が日常的に流通し、市内の飲食店や家庭の食卓を支えています。

また、市民が日常的に九谷焼や山中漆器などの伝統工芸品を使う習慣も根付いており、伝統文化が「観光向け商品」ではなく、生活の一部として存在しています。

【都市全体の統一感と質の高さ】

市民の高い美意識が、街並みの整備、店舗のデザイン、接客などあらゆる面に反映されています。その結果、「金沢に行けば上質で美しいものに出会える」という都市イメージが定着し、質の高い体験を求める観光客層を引きつけています。

4. まとめ:伝統と現代の調和による持続的な都市ブランド

金沢市は、「歴史的な伝統の継承」「現代文化の積極的導入」「市民生活に根ざした美意識」という三要素を有機的に結びつけ、他の都市にはない独自の文化ブランドを確立しています。

この戦略により、金沢は「保存された古都」ではなく、「伝統を生かしながら常に進化する都市」として国内外から高い評価を得ています。伝統文化を守りつつ、現代的価値を取り入れる金沢の取組は、地方都市が持続的に発展するための有効なモデルケースといえます。

今治市「12のおむすび」プロジェクト

1. 背景:合併による地域の分断を「食」で再構築

「いまばり『12』のおむすび」プロジェクトは、平成の大合併に伴う地域アイデンティティの希薄化という課題を、地域の食文化を通じて再統合する取り組みとして位置づけられます。

【合併後の課題認識】

今治市は、旧1市11町村の合併によって現在の形となりましたが、広域化により地域ごとの特色や住民の一体感が弱まる傾向が見られました。行政としては、地域の個性を尊重しながら新たな「今治市」としての統合的なブランド形成が求められていました。

【「おむすび」という共通テーマの設定】

プロジェクトの象徴である「おむすび」は、単なる食品ではなく「結びつける」という意味を持ちます。このテーマには次のような意図が込められています。

・地域を結ぶ:旧市町村ごとの特産品を1つの共通フォーマットで表現し、地域間の連携を促す。

・人と地域を結ぶ:観光客や市民が「食」を通じて地域の物語や文化に触れる機会を創出する。

・生産者と消費者を結ぶ:地元産品を活用したおむすびを通して、生産者の努力と消費者の体験を直接結びつける。

20周年という節目に、「過去の統合」ではなく「未来への再結束」を象徴する企画として、食を媒介にした地域再編のメッセージが発信されました。

2. ブランド化のポイント:共感性と発信力の両立

このプロジェクトは、地域の実情に根差した「共感性」と、SNS時代に適応した「拡散力」を両立させた点で特徴的です。

【親しみやすさによる共感の創出】

「おむすび」は、日本全国で馴染みのある食文化であり、特別な場面に限らず日常的に親しまれています。手軽さ・価格・携帯性の面からも、観光客が気軽に参加できる点が強みとなりました。高級なご当地料理ではなく、日常に近い形で地域の魅力に触れられる「共感性」が、プロジェクトの広がりを支えています。

【情報拡散を意識したデザイン】

12種類の個性的なおむすびは、SNS上での発信を促す視覚的な魅力を備えています。

・体験の共有:しまなみ海道の風景を背景に撮影された写真など、地域を体験するビジュアルが多く投稿されました。

・コレクション要素:12種類すべてを食べ歩く「#12のおむすび制覇」といった自主的なハッシュタグ活動が生まれ、参加型の楽しみ方が定着しました。

3. 成果:地域の再発見と市民の誇りの醸成

プロジェクトの成果は、観光促進にとどまらず、地域内の連携強化や住民意識の変化にも及びました。

【市域全体の回遊性の向上】

12種類のおむすびは、市内各地の店舗で販売されています。観光客が目的のメニューを求めて移動することで、これまで訪問が少なかった地域にも人の流れが生まれました。これにより、観光の中心地に集中しがちな来訪者を分散させ、地域全体への経済効果を促進しました。

【市民による地域の再発見】

「隣町にはこのような特産があった」「自分の地域の食材が他地域の人に評価されている」といった気づきが生まれ、市民が地域の多様性を再確認する契機となりました。こうした内発的な関心の高まりが、地域に対する誇り(シビックプライド)を醸成し、ブランドの持続性を支えています。

4. 既存資源を生かす「編集」の力

この事例が示す最も重要な示唆は、「新しいものを創るのではなく、既存の資源を編集して再構築する」という視点です。

【既存資源の再定義】

イノシシ肉やタコ飯など、個別には他地域にも見られる食材を、「合併の歴史」という共通の文脈で結び、「12」という数字で体系化し、「おむすび」という親しみやすい形で表現しました。これにより、地域全体を象徴する統一的なブランド体験が生まれました。

【「創造」ではなく「編集」への転換】

このプロジェクトは、ゼロから新しい特産品を開発するのではなく、既に存在する地域資源を新しいストーリーの中で再編集した点に意義があります。こうした「編集力」は、限られた予算や資源でも実行可能であり、他地域にも応用できる汎用性の高い手法といえます。

5. 成功要因の整理

今治市の「12のおむすび」プロジェクトが成果を上げた主な要因は、以下の通りです。

・明確なストーリー性:旧1市11町村を象徴する「12」という数字を活かし、食を通じて地域の歴史と多様性を体験できる構成とした。

・地域資源の再発見:海産物から農産物まで多様な地元食材を活用し、地域の食文化を再評価。

・回遊性の創出:市内の複数エリアに店舗を分散させ、観光客・市民双方の移動を促進。

・参加しやすさ:価格帯や手軽さにより、多様な層が参加可能。

・外部評価の獲得:「フード・アクション・ニッポン アワード 2015」での入賞により、信頼性と注目度を高めた。

6. 地域アイデンティティを「食」で再構築するモデル

「いまばり『12』のおむすび」プロジェクトは、地域の歴史・産業・文化を「食」を通じて結び直した事例です。単なる特産品開発ではなく、「地域資源を編集して物語化する」という手法により、市民の誇りと観光誘客の両立を実現しました。

今治市は、「今治タオル」という工業ブランドに続き、「食」を軸とした新たな地域価値を確立しつつあります。このような多層的なブランド展開は、他の自治体にとっても、地域資源の再編集による持続可能なブランド形成の参考となる事例です。

成功要因・共通点の整理

これまで多様な地域ブランドの成功事例を見てきました。一見すると異なるアプローチのように見えますが、その根底には共通する成功要因が存在します。本節では、それらの要素を整理し、今後の地域ブランド構築・強化における重要な視点を示します。

明確なコンセプトとターゲット設定

成功事例に共通するのは、「誰に(Who)」「どのような価値(What)」を提供するのかという明確なコンセプトとターゲット設定です。

ニセコは「世界中のパウダースノーを求める富裕層スキーヤー」を対象に、国際基準の高級リゾートとしての価値を徹底しました。

白馬村は「四季を通じて上質な自然体験を求める層」に向けて、絶景テラスや多様なアクティビティを通じた持続可能な観光を展開しました。

今治市の「12のおむすび」プロジェクトは、「地域の歴史や食文化を気軽に体験したい観光客や住民」に、周遊を伴う体験価値を提供しました。

このように、曖昧な「誰でも」ではなく、「この層に、これを届ける」という明確な意図が、効果的な戦略と実行を導き、結果としてブランドの浸透につながっています。

地域固有の資源を差別化の軸とする

成功地域は、他に代替できない「独自資源」をブランドの核に据えています。

ニセコの「JAPOW(パウダースノー)」、小豆島の「オリーブ」、金沢の「歴史的街並みと伝統文化」などは、その地域でしか体験できない価値を形成しています。

また、和牛や日本酒のように、日本の風土と職人の技が融合した産品も、地域ブランドの差別化要素となっています。

重要なのは、地域に「当たり前」に存在する資源であっても、外部の視点や創造的な編集によって新たな価値へと再定義できる点です。

ストーリーテリングと体験価値の創出

現代の観光や消費行動においては、モノや場所そのものよりも、それらを通じて得られる「体験」や「物語」が重視されます。

小豆島の「オリーブ牛」は、オリーブ搾りかすを飼料とする循環型農業というストーリーとともに特別な食体験を提供しています。

瀬戸内国際芸術祭では、アートだけでなく、島民との交流や自然を巡る体験そのものが価値として評価されています。

金沢は、伝統工芸品を販売するだけでなく、金箔貼りや茶屋街散策など、文化に触れる体験を通じてブランドを深化させています。

今治市の「おむすび」も、地域を巡りながら歴史や文化を学ぶ体験として設計されています。

こうしたストーリーや体験は、感情的な共感を生み、記憶に残りやすく、SNSなどを通じた自発的な発信にもつながるため、ブランドの持続的浸透に寄与します。

デジタル発信力の活用

情報発信のデジタル化は、地域ブランド戦略において不可欠です。成功事例の多くが、SNSやウェブサイトを通じて効果的に情報を発信し、共感と拡散を促しています。

ニセコの「JAPOW」はSNSを通じて国際的に広がり、くまモンは著作権フリー戦略とSNSの拡散力で高い認知度を得ました。

熱海市はSNS映えするスポットづくりを通じて若年層への訴求に成功し、別府市の「湯〜園地」プロジェクトは動画発信を起点に世界的な注目を集めました。

今治市の「おむすび」もSNS投稿を通じた周遊促進に成功しています。

デジタルツールは、低コストで広範囲に、ターゲットに応じた情報発信を可能にし、地域の認知度向上とファンづくりを支えています。

行政・事業者・住民の連携と持続的な仕組みづくり

どれほど魅力的な資源やコンセプトがあっても、それを支える連携体制と持続可能な仕組みがなければ、ブランドは一過性で終わります。

ニセコでは、行政が海外投資を誘致する環境を整え、民間がそれに応える形で国際化が進みました。

白馬村はDMO(観光地域づくり法人)が中心となり、行政と民間が協働して持続可能な観光モデルを構築しました。

小豆島では、農業・畜産・漁業が連携し循環型経済を形成し、教育を通じたシビックプライドの醸成も進めています。

燕三条の「工場の祭典」は、地域の中小企業が協働することで産地全体のブランド価値を高めています。

これらの事例は、行政主導にとどまらず、地域住民や事業者、外部人材など多様な主体がビジョンを共有し、それぞれの役割を果たす協働構造の重要性を示しています。

さらに、経済的効果に加え、地域社会や環境への配慮を含めた「持続可能性」を追求することが、長期的なブランド価値の確立に不可欠です。

注意すべき課題と今後の方向性

これまで、地域ブランドの成功事例とその要因を整理してきました。しかし、いかなる成功も新たな課題と隣り合わせです。本節では、地域ブランド化を推進する際に留意すべき課題と、持続的発展に向けた次のステップを考察します。

一過性のブームに終わらせない継続性と住民の納得感

地域ブランドを一時的なブームで終わらせないためには、「継続性」と「地域住民の納得感」が不可欠です。一部の事例では、メディア露出やイベントで一時的に注目を集めたものの、継続的な展開につながらなかった例も見られます。

継続性を確保するには、ブランドイメージを維持・発展させるための不断の取り組みが必要です。また、地域ブランドが「一部の関係者だけのもの」にならないことも重要です。観光客誘致や経済効果の追求が優先され、地域住民の生活が圧迫されると、ブランドの基盤そのものが揺らぎます。

ニセコにおける地価上昇や人手不足は、住民生活に影響を及ぼす課題として顕在化しています。住民がブランドの意義を理解し、「自分たちの誇り」として関われる仕組みを整えること(シビックプライドの醸成)が、持続的な発展の前提となります。

観光客集中による社会的・環境的負荷(オーバーツーリズム)

観光客の増加は地域経済に好影響をもたらす一方で、「オーバーツーリズム」による負の側面も無視できません。特定地域への過度な集中は、次のような課題を引き起こします。

・地域住民との摩擦:混雑、騒音、ゴミ問題、生活道路の観光利用、マナーの悪化などが、住民生活に影響を及ぼす。

・環境負荷:自然環境の破壊や文化財の摩耗、生態系への影響などが生じる。

・景観の変化:観光開発が進みすぎることで、地域固有の景観や雰囲気が失われる。

これらを回避するには、「観光客数の分散」「質の高い観光客層の誘致」「環境に配慮した観光(サステナブルツーリズム)」への転換が求められます。

白馬村がUNWTOの「ベスト・ツーリズム・ビレッジ」に選定されたように、持続可能性を意識した観光経営は、地域ブランドの価値を長期的に高める鍵となります。

地域経済と生活への波及効果

地域ブランド化の目的は、単なる知名度向上ではなく、地域経済の活性化と住民生活の向上にあります。

今治タオルやくまモンの事例では、ブランド確立が関連産業の成長を促し、大きな経済波及効果を生み出しました。小豆島では、オリーブ産業を核に一次産業から観光までの循環型経済が形成されています。

ブランド戦略の検討にあたっては、観光による収益がどのように地域内で循環し、雇用創出や所得向上にどの程度寄与するのかを把握することが重要です。

地元産品の活用、地域事業者との連携強化、若者のUターン・Iターン促進など、地域社会全体に利益を還元する構造を構築することが求められます。

今後の方向性:インバウンド深化・越境EC・グリーン観光・新しい滞在様式

日本を取り巻く環境の変化に対応し、地域ブランドも継続的に進化する必要があります。今後の重点方向は次の通りです。

インバウンド観光の深化

外国人観光客を量的に増やすだけでなく、高付加価値な文化体験を提供し、消費単価と満足度を高める取り組みが重要です。金沢市の「伝統と現代の融合」や、日本酒・和牛を通じた食文化体験はその好例です。

越境EC(電子商取引)の活用

観光を契機に購入された特産品を、帰国後もオンラインで継続的に購入できる仕組みを構築します。製品に加え、背景にある「ストーリー」や「作り手の想い」を発信することが成功の鍵です。

グリーン観光(サステナブルツーリズム)の推進

SDGsの観点から、環境保全と地域文化の継承を両立させる観光モデルへの転換が求められます。再生可能エネルギーの導入、地産地消の推進、文化体験による地域理解の促進などが効果的です。

ワーケーション・デュアルライフの促進

リモートワークの普及に伴い、観光地での長期滞在や二拠点生活への関心が高まっています。高速通信環境、コワーキングスペース、長期滞在施設の整備を進めることで、関係人口の拡大と移住促進を図ることが可能です。徳島県神山町の「創造的過疎」はその先駆的事例です。

地域ブランドの形成は、到達点ではなく継続的なプロセスです。社会や市場の変化を捉え、新たな価値を創出しながら、地域住民とともに歩むことが重要です。

継続性・共感・持続可能性を軸に進化を続けることで、地域ブランドは真に強く、長期的に成長する存在となります。

まとめ:地域ブランド観光の未来に向けて

1. 地域ブランド構築の本質:一過性ではない持続的取り組み

地域ブランドの形成は、単に観光客を呼び込むための短期的な施策ではなく、地域の基盤となる価値を再評価し、それを次世代へ継承していくための継続的なプロセスです。観光はその一要素であり、地域ブランドは「外部への発信」だけでなく「地域内の再認識」にも寄与する包括的な仕組みとして捉える必要があります。

観光と地域価値の循環的関係

地域ブランドが持つ真の価値は、外部からの注目や経済効果にとどまりません。観光が地域の内側に与える波及効果が、ブランドの持続可能性を支える重要な要素です。

【地域資源の再発見と再認識】

外部の視点が加わることで、地元住民にとっては当たり前であった風景や文化が新たな価値として再評価されます。この過程が、地域に対する誇り(シビックプライド)の醸成につながります。

【産業の活性化と多様化】

観光によって特産品や伝統工芸が再注目され、新しい商品開発やサービス創出が進みます。これにより、地域経済の循環が促進され、雇用機会の拡大にもつながります。

【住民生活への還元】

観光収益をインフラ整備や教育・福祉に再投資することで、生活環境が改善します。さらに、地域ブランドの確立は住民に自信と活力をもたらし、生活の質を高める要因ともなります。

このように、地域ブランドの価値は「外部に伝えるもの」から「地域社会に根づくもの」へと拡張していく必要があります。

2. 成功事例から学ぶ戦略設計の要点

他地域の成功事例は多くの示唆を与えますが、重要なのは「模倣」ではなく「自地域に即した設計」です。以下の3点が、地域ブランドを構築するうえでの基本的な柱となります。

(1)自地域資源の特定

まず、その地域独自の強みや資源を明確に把握することが出発点となります。自然、文化、特産品、あるいは歴史や物語など、地域の「核」となる価値を見出す作業が不可欠です。

例として、ニセコの雪質、金沢の伝統文化、小豆島のオリーブ、今治の「12のおむすび」など、地域ごとに異なる資源がブランドの中心となっています。

(2)明確なコンセプト設定

誰に対して、どのような価値や体験を提供するのかを明確に定義することが重要です。このコンセプトが戦略全体の指針となり、施策の一貫性と効果的な情報発信を支えます。

(3)持続可能な運営体制の構築

行政・事業者・住民・外部関係者など、関係主体の連携がブランドの継続性を支えます。DMO(観光地域づくり法人)を中心とした仕組みや、共通ビジョンの形成、財源の確保が求められます。

地域ブランドは単発的なイベントではなく、地域全体で長期的に育てていく仕組みとして設計することが重要です。

3. 今後の展望:DX・サステナビリティ・地域連携の重要性

地域ブランドを取り巻く環境は、デジタル技術や社会変化の影響を強く受けています。今後の地域観光を推進する上で注目すべき要素は次の3点です。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

観光情報の発信、予約管理、顧客行動分析、キャッシュレス決済など、観光に関わる全てのプロセスにデジタル技術の導入が進んでいます。

AIによる多言語対応、VR/ARによる体験型コンテンツ、データ分析に基づくマーケティングなど、DXは観光地の競争力強化に直結します。

サステナビリティ(持続可能性)の重視

環境保護、文化継承、地域社会との共生は、観光地としての信頼性を左右する要素です。SDGsの観点を取り入れた観光政策、グリーンツーリズムの推進、オーバーツーリズムへの対策など、持続的な観光運営が求められます。

地域間連携の強化

単一自治体ではなく、周辺地域や広域圏と連携することで新たな魅力を生み出すことが可能です。瀬戸内国際芸術祭のように、複数地域が一体となってプロモーションを行う取り組みは、地域全体の価値向上に寄与します。

4. 地域の誇りを軸にしたブランドの再構築へ

地域ブランド観光の未来においては、「地域の独自性」と「持続可能性」を両立させることが求められます。デジタル技術の活用や国際的な潮流への対応を進めつつも、中心にあるべきは地域に住む人々の誇りと共感です。

地域資源を丁寧に見つめ直し、関係者が協働してブランドを育て続けること。その積み重ねが、観光を超えた地域づくりの基盤となり、地域社会の未来を支える力になります。

また、地方活性化のための施策に関しては、こちらの記事を読むことをお勧めします。

- 地方創生に効くスタンプラリーとは?成功事例と経済効果を徹底分析

- 地方イルミネーションの経済効果と成功事例に学ぶ地域活性化の秘訣

- 地域活性化×アート:若者人口が増加する地方事例(成功事例、取り組み、まちづくり)

- 地方都市の駅前再開発 成功事例を紹介

- 日本の空き家問題×移住支援×地方創生|持続可能なまちづくりの現状実例

- 道の駅の成功事例集。リニューアルと経営戦略が鍵

- 広島駅再開発2025年最新情報:開業した新駅ビルと今後の注目スケジュール

- 地域創生の鍵は古民家再生|全国の成功事例5選と持続可能な地域モデル

- 地域創生「横須賀モデル」の挑戦! ー地域を未来につなぐリノベーションと継承の力

- 地方創生×工場誘致の成功事例:熊本・北上・千歳・茨城の教訓

- 若者はなぜ東京に集まる?地方が学ぶべきヒント

- 若い女性はなぜ地方に戻らないのか? 東京一極集中と自治体が抱える人口減少の現実

- 古民家カフェは本当に2年で潰れる?失敗する理由と続けるための経営戦略

こちらの記事「消滅可能性自治体からの脱却戦略:16事例から学ぶ」および「どうする!?湯河原

消滅可能性自治体脱却会議」も併せてお読みいただくことをお勧めします。また、以下のホワイトペーパーのダウンロードもお勧めします。

「消滅可能性自治体とは?

消滅可能性自治体の危機と対策は?」の

ホワイトペーパーをダウンロードする

地方創生に関するおすすめ記事

消滅可能性自治体に関してはこちらの記事「どうする!?湯河原 消滅可能性自治体脱却会議(特別対談:神奈川県湯河原町 内藤喜文町長)」も併せてお読みいただくことをお勧めします。地方活性化に関するおすすめ記事

地方活性化のための施策に関しては、こちらの記事を読むことをお勧めします。- 地方創生に効くスタンプラリーとは?成功事例と経済効果を徹底分析

- 地方イルミネーションの経済効果と成功事例に学ぶ地域活性化の秘訣

- 地域活性化×アート:若者人口が増加する地方事例(成功事例、取り組み、まちづくり)

- 地方都市の駅前再開発 成功事例を紹介

- 日本の空き家問題×移住支援×地方創生|持続可能なまちづくりの現状実例

- 道の駅の成功事例集。リニューアルと経営戦略が鍵

- 広島駅再開発2025年最新情報:開業した新駅ビルと今後の注目スケジュール

- 地域創生の鍵は古民家再生|全国の成功事例5選と持続可能な地域モデル

- 地域創生「横須賀モデル」の挑戦! ー地域を未来につなぐリノベーションと継承の力

- 地方創生×工場誘致の成功事例:熊本・北上・千歳・茨城の教訓

- 若者はなぜ東京に集まる?地方が学ぶべきヒント

- 若い女性はなぜ地方に戻らないのか? 東京一極集中と自治体が抱える人口減少の現実

- 古民家カフェは本当に2年で潰れる?失敗する理由と続けるための経営戦略