近年、全国各地で「古民家再生」を通じた地域づくりが注目を集めています。長い年月を経た建物を壊すのではなく、地域の歴史や文化を受け継ぎながら新しい価値を生み出す——。その発想が、人口減少や空き家問題に悩む地方に新たな息吹を吹き込んでいます。

山形県南陽市の「つるのこ」では、築250年の旧酒蔵が地域交流と創業支援の拠点として再生され、若者や移住者の挑戦を支える場となっています。宮崎県日南市の飫肥城下町では、官民が連携して古民家を“稼ぐ資産”へと転換し、まち全体の活性化に成功しました。さらに山梨県や島根県でも、文化・食・観光を結びつけた新たな古民家再生の動きが広がっています。

本稿では、こうした各地の取り組みを紹介しながら、「古民家再生」が地域社会にもたらす可能性と今後の方向性について考察します。

古民家再生の成功事例5選|地域活性化+運営・資金モデル

古民家再生によって地域に人の流れと経済を生み出した5つの成功事例を紹介します。資金調達や運営体制の工夫にも注目しながら、それぞれの地域がどのように持続可能な再生モデルを築いたのかを見ていきましょう。

事例1:山形県南陽市「つるのこ」

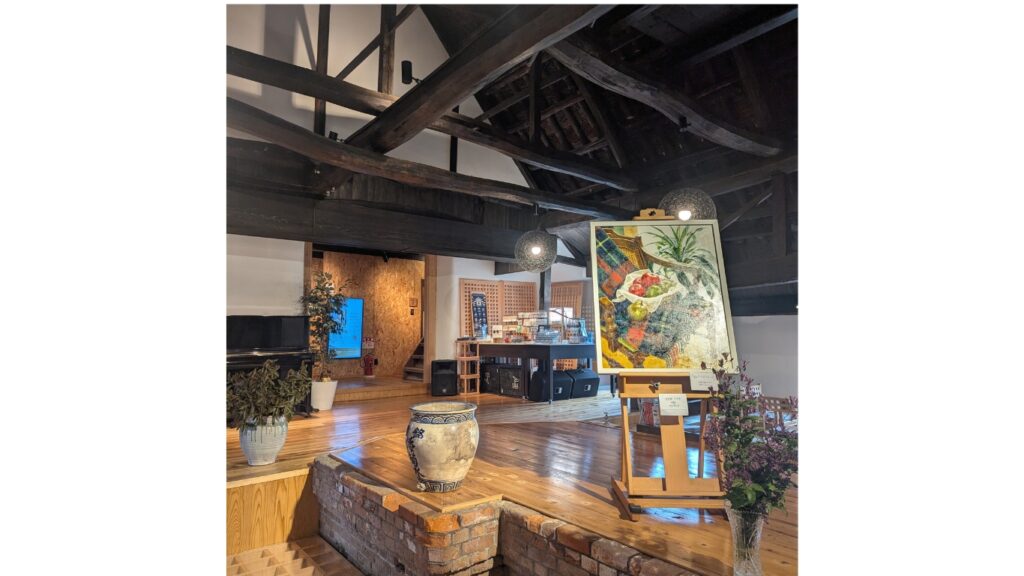

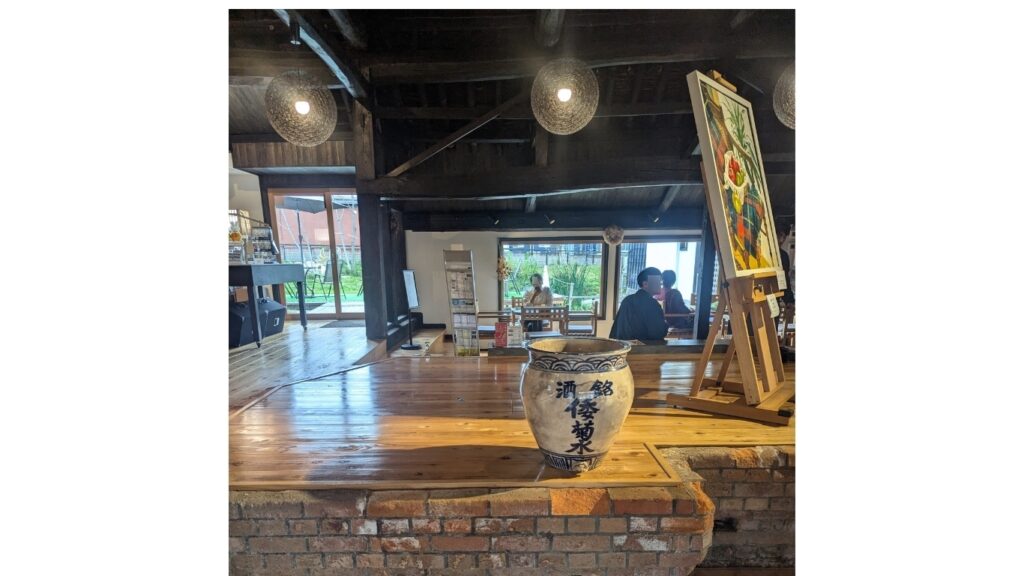

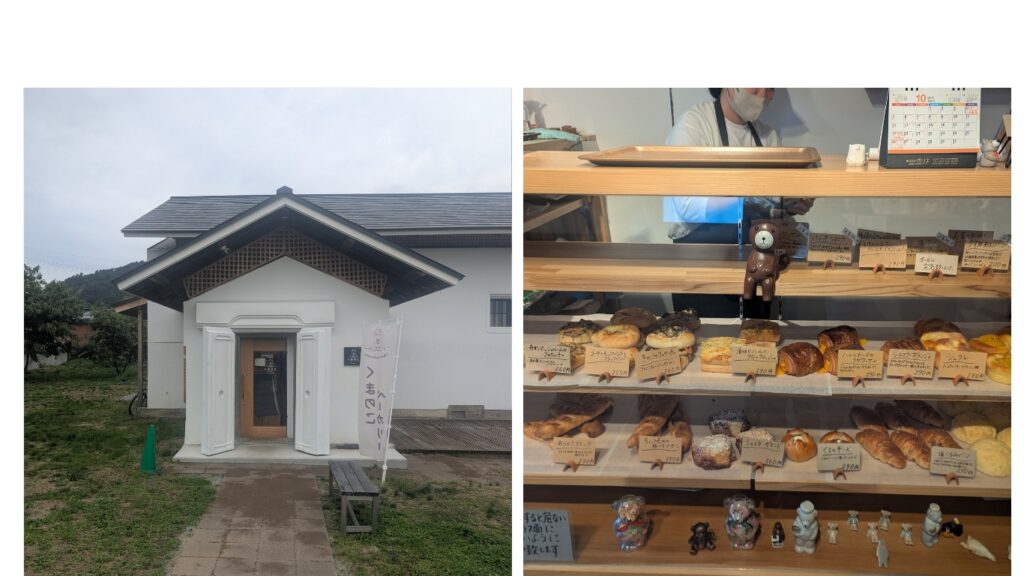

山形県南陽市、「鶴の恩返し」伝説の地にある築250年の旧酒蔵が、地域交流と創業支援の拠点として生まれ変わりました。それがシェアスペース「つるのこ」です。かつての酒造屋を丁寧に改装し、学習や会議、イベントなど多目的に利用できるルームや、地域住民が気軽に集えるテラスを備えた交流スペースとして再生されています。

改築には総額約1億2,000万円を投じましたが、事業再構築補助金を活用することで、実質負担は約7,000万円程度に抑えることができました。また、使われていなかった古材や資材を再利用することで、新しい資材を使う場合の約3分の1のコストで改修を実現しています。こうした工夫が、歴史的建築物の保存と持続可能な再生を両立させています。

現在、「つるのこ」にはおにぎり屋、古着屋、ベーカリー、セレクトショップ、喫茶など約9店舗が入居しており、地域の新たな賑わいを生み出しています。

運営元は単にスペースを貸し出すだけでなく、起業支援にも力を入れており、地域の若者や移住者による新たなチャレンジを後押ししています。経営方針としては「黒字であれば良い」という考えのもと、利益追求よりも地域貢献を重視している点が特徴です。

古民家を再生し、地域の文化・人・経済をつなぐ場として機能している「つるのこ」は、地方創生における“古きを活かし新しきを生む”好例といえます。

事例2:宮崎県日南市・飫肥城下町

宮崎県日南市の飫肥(おび)城下町は、歴史的景観が残る重要伝統的建造物群保存地区として知られています。しかし、古民家の維持管理費が市の財政を圧迫しており、持続的な保存と活用が大きな課題となっていました。そこで、2013年から市が主導して官民連携によるまちづくりを開始し、古民家を「自ら稼ぐ資産」へと転換する新たな地域創生モデルを構築しました。

課題から見えた改革の必要性

飫肥地区では、多くの歴史的建造物が寄付されたものの、1棟あたり年間100万円以上かかる維持費が財政を圧迫していました。また、観光客の傾向も団体ツアー中心から個人旅行中心に変化し、来場者数や入場料収入が減少。加えて、商店街では40店舗以上が売上減少に苦しむなど、地域経済全体の停滞が課題となっていました。

コーディネーター導入と古民家再生事業の推進

2015年、日南市は「まちなみ再生コーディネーター」を公募し、金融出身の徳永氏が率いるKiraku Japan合同会社(現・株式会社Kiraku)を選定しました。徳永氏は「古民家が自ら維持費を稼ぐ仕組み」を構築し、再生の実現を後押ししました。

代表的なプロジェクトとして、「勝目邸」と「合屋邸」を一棟貸しの宿泊施設へ改修し、「季楽 飫肥」として2017年に開業しました。総事業費は約1億2,500万円で、そのうち3,400万円を補助金、9,100万円を民間融資で賄いました。設計・空間構成は乃村工藝社が担当し、飫肥商店会とも連携して地域交流機能を取り入れました。

この成功をきっかけに、株式会社Nazunaによる「小鹿倉邸」の宿泊施設改修をはじめ、JR九州、日本航空(JAL)、プラスディー(IT企業)など、外部企業の参入が相次ぎました。カフェやギャラリー、宿泊施設など、多様な民間投資が進んでいます。

成果と地域への波及効果

官民連携による再生事業の成果は着実に現れています。観光客数や商店街の来訪者が増加し、香港など海外からの旅行者や東京の富裕層も訪れるようになりました。また、再生施設の賃料収入が維持管理費を上回り、市の財政負担が軽減されました。さらに、「通過型観光地」から「滞在型観光地」へと転換し、地域経済の活性化が進んでいます。

官民連携による持続可能な仕組み

このモデルでは、行政が建物提供や補助金支給を行い、民間事業者(Kiraku、Nazuna、JR九州など)が開発・運営を担っています。金融機関(宮崎銀行、日本政策投資銀行など)が融資・出資を行い、飫肥商店会が地域協力や交流促進の役割を担うなど、明確な役割分担が構築されています。資金面では、補助金・融資・出資・社債を組み合わせた仕組みにより、公的資金への依存を抑えた民間主導のモデルが確立しました。

成功の要因と今後への展望

行政が透明なプロセスでコーディネーターを選定し、古民家を「稼げるまちづくり」の核に据えたことが成功の鍵となりました。この取り組みは、投資家や事業者を呼び込み、地域に持続的な経済循環を生み出すエコシステムの形成へとつながっています。

江戸時代の町割りが残る「九州の小京都」とも呼ばれる飫肥地区は、歴史を守りながらも新しい価値を創出する地域として、全国の古民家再生プロジェクトのモデルとなっています。

事例3:山梨県富士河口湖町「古民家なかむら」

山梨県富士河口湖町にある「古民家なかむら」は、築150年を超える歴史ある古民家をリノベーションし、2024年4月にオープンした複合施設です。かつては“御師の家”として、富士山信仰の旅人を迎え入れる宿泊施設として利用されていました。その貴重な歴史を受け継ぎながら、地域の文化と現代のライフスタイルを融合した新しいコミュニティ空間として生まれ変わりました。

地域文化を感じる複合施設

「古民家なかむら」は、カフェ、商店(ショップ)、コワーキングスペースという3つの機能を中心に展開しています。

1階には畳や座卓をそのまま残した温もりあるカフェがあり、地元食材を使ったヴィーガン仕様の「おもてなしお重」やスイーツ、抹茶ラテなどが楽しめます。また、地元作家や工房の作品を販売するショップでは、陶器、アクセサリー、ガラス工芸、切り絵など、多様なクラフト作品が並びます。

2階はミッドセンチュリー風に新調されたコワーキングスペースとして整備され、無料Wi-Fiや個室も完備。イベントスペースとしても活用でき、地域住民と観光客が交わる場となっています。

「文化を感じる場」をデザインした再生プロジェクト

このプロジェクトを手がけたのは、PR・マーケティング会社「株式会社キープペダリング」の代表トンプソン智子さんです。山梨県庁で地域活性化に携わった経験を活かし、空き家となっていた御師の家を「文化に触れる場」として再生しました。

所有者の「宿泊施設にはしたくない」という意向を尊重し、カフェやショップ、コワーキングスペースという“日常の中で文化に出会える形”へと再構築しています。

トンプソンさんは、「本物の富士山信仰の文化を感じてもらえる場所にしたい」という想いを大切に、歴史的価値を守りながら現代的な快適さを備えた空間を創り上げました。畳や梁を活かした和の雰囲気と、モダンなデザインが共存する空間は、訪れる人に特別な体験を提供しています。

地域との共創と文化の継承

「古民家なかむら」は、地域の作家や工房と協働し、地元の魅力を発信する拠点としても機能しています。また、地元産の食材を活用したメニューや、ワークショップ・イベントの開催などを通じて、観光客と地域住民の交流を促進しています。

この取り組みは、単なる古民家再生にとどまらず、「地域の記憶を未来へつなぐ文化的な挑戦」として注目されています。150年にわたる歴史を受け継ぎながら、現代の人々に新たな価値を提供する「古民家なかむら」は、地域文化の再生と持続可能な観光の好例といえるでしょう。

成功要因

1.歴史的価値と現代的デザインの融合

伝統的な建築の美しさを守りながら、現代的な快適さや機能性を取り入れたことで、幅広い層の来訪者に受け入れられました。

2.所有者・設計者・地域の三位一体の協働

所有者の意向に寄り添った企画設計、地元作家とのコラボレーション、観光客を意識した空間づくりが、地域に根ざした持続可能な運営を実現しました。

3.地域文化を体験として発信する仕組み

カフェ・ショップ・イベントを通じて、文化を「見る・買う・味わう・体験する」形で提供し、単なる観光施設にとどまらない学びと交流の場を生み出しました。

4.女性起業家による柔軟な発想とデザイン性

トンプソン智子さんのマーケティング視点とクリエイティブな発想が、古民家再生を“地域ブランディング”として成功へ導きました。

事例4:島根県出雲市|木綿街道「ごはん屋 棉の花」

島根県出雲市の木綿街道にある「ごはん屋 綿の花(わたのはな)」は、江戸時代に「外科御免屋敷」と称された旧長崎邸を復元した建物内にあります。旧長崎邸は、江戸時代から昭和初期まで代々外科医を営んできた名門医家であり、その歴史的価値を今に伝える貴重な建造物です。現在は、木綿街道の観光案内所や展示コーナーを備えた「木綿街道交流館」として活用されています。

交流館では、観光案内や街歩きマップの配布を行っており、木綿街道を訪れる際の情報収集拠点として多くの観光客が最初に立ち寄ります。体験メニューをまとめた「木綿街道探訪帖」も配布しており、蔵見学やものづくり体験などを楽しむことができます(※体験は要事前予約)。なかでも、織物文化を体感できる「機織体験」は、交流館内で実際に体験可能です。

「ごはん屋 綿の花」―地域の味を伝える古民家レストラン

館内に併設された「ごはん屋 綿の花」は、出雲の旬の食材をふんだんに使った定食やお弁当を提供するレストランです。木綿街道の歴史ある建物の趣を残しながら、現代的な快適さを取り入れた和の空間で、地元の味と文化を堪能できます。観光客はもちろん、地元の人々にも親しまれ、出雲の「食」と「暮らし」を感じられる温かな場所となっています。

地域文化と観光をつなぐ仕組み

木綿街道交流館および「ごはん屋 綿の花」は、地域の歴史的資源を活かしながら、観光と地域コミュニティをつなぐ役割を果たしています。食事、体験、観光案内を一体化した施設構成により、訪れる人が自然に地域文化と触れ合える導線が作られています。

成功要因

1.歴史的建造物の再生活用

旧長崎邸という由緒ある建物を復元し、観光・地域交流・食文化発信の場として再生した点が高く評価されます。

2.文化体験と観光案内の融合

体験メニューや観光ガイドの受付を併設し、観光動線の起点として機能しています。

3.地元食材を生かした「食の発信」

地域食材を使った料理を提供することで、出雲の食文化を来訪者に伝えています。

4.地域交流の促進

観光客と地元住民が自然に交わる場所として、街並み保存と地域活性化を両立させています。

まとめ

「ごはん屋 綿の花」と木綿街道交流館は、古民家の保存と地域文化の発信を融合させた成功例です。歴史を生かした空間で「食」と「体験」を通じて地域の魅力を伝えるこの取り組みは、地方における文化資源の活用と観光振興の好モデルといえます。

事例5:山梨県身延町「農cafe ZENCHO」

山梨県身延町の「農cafe ZENCHO(のうカフェ ぜんちょう)」は、築90年以上の古民家をリノベーションして誕生したカフェです。

お寺ランチが人気の宿坊「覚林房(かくりんぼう)」が運営しており、身延山久遠寺の参道入口に位置するこの場所は、かつて酒蔵で働く女中さんたちの控室として使われていた歴史ある建物でした。

「地域の人々が憩える場をつくりたい」という思いから再生されたこのカフェは、観光客にも地元の方にも愛される“心の休憩所”として親しまれています。

古民家の温もりを活かした癒しの空間

「農cafe ZENCHO」は、古民家の風情をそのまま残しながら、木のぬくもりと柔らかな光が差し込む落ち着いた空間に生まれ変わりました。かつての梁や柱、障子の風合いが残る店内では、地元の食材をふんだんに使ったランチやスイーツが提供されています。

身延町産の野菜や大豆、米を使ったメニューが中心で、手づくりのスイーツやお茶メニューも人気です。観光客が旅の途中でほっと一息つけるだけでなく、地域の人々が語らい、つながる場所としても機能しています。

地域とともに歩む“禅のまちカフェ”

「農cafe ZENCHO」は、身延町観光協会や地元商店会などと連携し、町全体の観光振興を支える取り組みの一環として運営されています。

運営母体であるみのぶ農泊地域連携協議会は、地域資源を活かした観光・交流の推進を目的としており、古民家の利活用による持続可能な地域づくりを進めています。

カフェでは地元産の旬の食材を取り入れた季節限定メニューや、地域イベントとのコラボ企画も行っており、観光と地域振興の両面から“禅と食のまち身延”の魅力を発信しています。

成功要因

1.歴史的建物の保存と快適な再生

築90年以上の古民家を丁寧に修復し、当時の趣を残しつつ現代的な快適さを備えた空間に生まれ変わりました。古民家の魅力を観光資源として活かしたことが成功の基盤となっています。

2.地域食材を生かした“地産地消”のメニュー

身延町ならではの農産物を使ったランチやスイーツを提供し、食を通して地域の風土や文化を発信しています。訪れる人に“土地の味”を体験させることで、地域ブランドの価値を高めています。

3.観光と地域交流の拠点づくり

身延山久遠寺の参道入口という好立地を活かし、観光ルートの一部として多くの人が立ち寄る場所になりました。観光客と地元住民が自然に交わることで、新たな地域交流が生まれています。

4.地域団体との連携による持続可能な運営

みのぶ農泊地域連携協議会や観光協会と協働し、単なるカフェ運営にとどまらず、地域全体の観光戦略と一体化した取り組みを進めています。これにより、地域経済の循環と文化の継承が実現しました。

「農cafe ZENCHO」は、単なる古民家カフェではなく、地域の物語を味わえる“禅と食の交流拠点”です。歴史ある建物が再び人々の集う場所となり、地域の記憶と文化を未来へとつなぐこの取り組みは、古民家再生を通じた地域創生の象徴的な成功事例といえます。

まとめ|負の遺産”を“地域の資産”へ──古民家再生の挑戦

古民家再生の成功には、「情熱」だけでなく「仕組み」が必要です。今回紹介した各地の事例では、歴史的価値を守りながらも、補助金・融資・民間投資を組み合わせた多層的な資金計画が事業の安定化を支えています。

山形県南陽市の「つるのこ」では事業再構築補助金を活用し、宮崎県日南市では官民連携と金融機関の協力で持続的な収益構造を構築しました。山梨・島根の事例では、地元企業や住民が主体となり、運営団体や協議会が継続的に地域と関わる体制を築いています。

こうした動きに共通しているのは、「補助金に頼り切らず、自立して回る運営モデルを目指す」という姿勢です。古民家を単なる保存対象ではなく、地域経済を動かす資産として位置づけ、カフェ・宿泊・ショップ・コワーキングといった多機能化によって収益を確保しています。同時に、若手起業家や移住者の参入を促すことで、地域の担い手育成にもつながっています。

古民家再生は、ハードの整備だけでなく、ソフト=運営と人づくりが鍵です。資金・経営・文化をバランスよく組み合わせることで、古民家は「地域の負担」から「地域の誇り」へと変わっていきます。今後、こうした循環型の運営モデルが全国に広がることが、地方創生の新たなステージを切り開くことになるでしょう。

地方創生に関するおすすめ記事

消滅可能性自治体に関してはこちらの記事「どうする!?湯河原 消滅可能性自治体脱却会議(特別対談:神奈川県湯河原町 内藤喜文町長)」も併せてお読みいただくことをお勧めします。地方活性化に関するおすすめ記事

地方活性化のための施策に関しては、こちらの記事を読むことをお勧めします。- 地方創生に効くスタンプラリーとは?成功事例と経済効果を徹底分析

- 地方イルミネーションの経済効果と成功事例に学ぶ地域活性化の秘訣

- 地域活性化×アート:若者人口が増加する地方事例(成功事例、取り組み、まちづくり)

- 地方都市の駅前再開発 成功事例を紹介

- 日本の空き家問題×移住支援×地方創生|持続可能なまちづくりの現状実例

- 道の駅の成功事例集。リニューアルと経営戦略が鍵

- 広島駅再開発2025年最新情報:開業した新駅ビルと今後の注目スケジュール

- 地域創生の鍵は古民家再生|全国の成功事例5選と持続可能な地域モデル

- 地域創生「横須賀モデル」の挑戦! ー地域を未来につなぐリノベーションと継承の力

- 地方創生×工場誘致の成功事例:熊本・北上・千歳・茨城の教訓

- 若者はなぜ東京に集まる?地方が学ぶべきヒント

- 若い女性はなぜ地方に戻らないのか? 東京一極集中と自治体が抱える人口減少の現実

- 古民家カフェは本当に2年で潰れる?失敗する理由と続けるための経営戦略