かつて全国を席巻した「ゆるキャラ」ブーム。

くまモン、ひこにゃん、ふなっしー……。

自治体や企業が次々と参入し、地方活性化の“切り札”とまで呼ばれたが、その熱狂は長く続かず、一部は1兆円規模の経済効果を生み出した一方、多くは姿を消し、費用対効果に疑問が残ります。

ゆるキャラは本当に地方を救ったのか、それとも一過性のものだったのか。

ブームの功罪を整理し、今なお生き残る成功モデルから「地方創生の持続的戦略」を探りたいと思います。

ゆるキャラ誕生と成功の法則|地方活性化の始まり

ゆるキャラブームの火付け役となったのは、2007年に彦根城築城400年祭の記念キャラクターとして誕生した滋賀県彦根市の「ひこにゃん」です。 愛らしい見た目と、彦根城に毎日登場するという地道な活動が人気を博し、全国的な知名度を獲得しました。

この成功を受け、各自治体は地域おこしや特産品PRのために、次々とマスコットキャラクターを制作しました。中でも、2011年に「ゆるキャラグランプリ」で優勝した熊本県の「くまモン」は、その経済効果で他の追随を許さない存在となりました。

熊本県はくまモンの著作権をフリーにし、国内外の企業が商品化しやすい環境を整えたことが、その人気を不動のものとしました。

成功したゆるキャラには、いくつかの共通点が見られます。まず、キャラクター設定の妙です。

くまモンは「熊本県営業部長兼しあわせ部長」という公務員の肩書を持ち、その活動にはストーリー性がありました。 また、ひこにゃんのように、特定の場所にいけば会えるという「会いに行ける」存在であることも、ファンを惹きつける重要な要素でした。

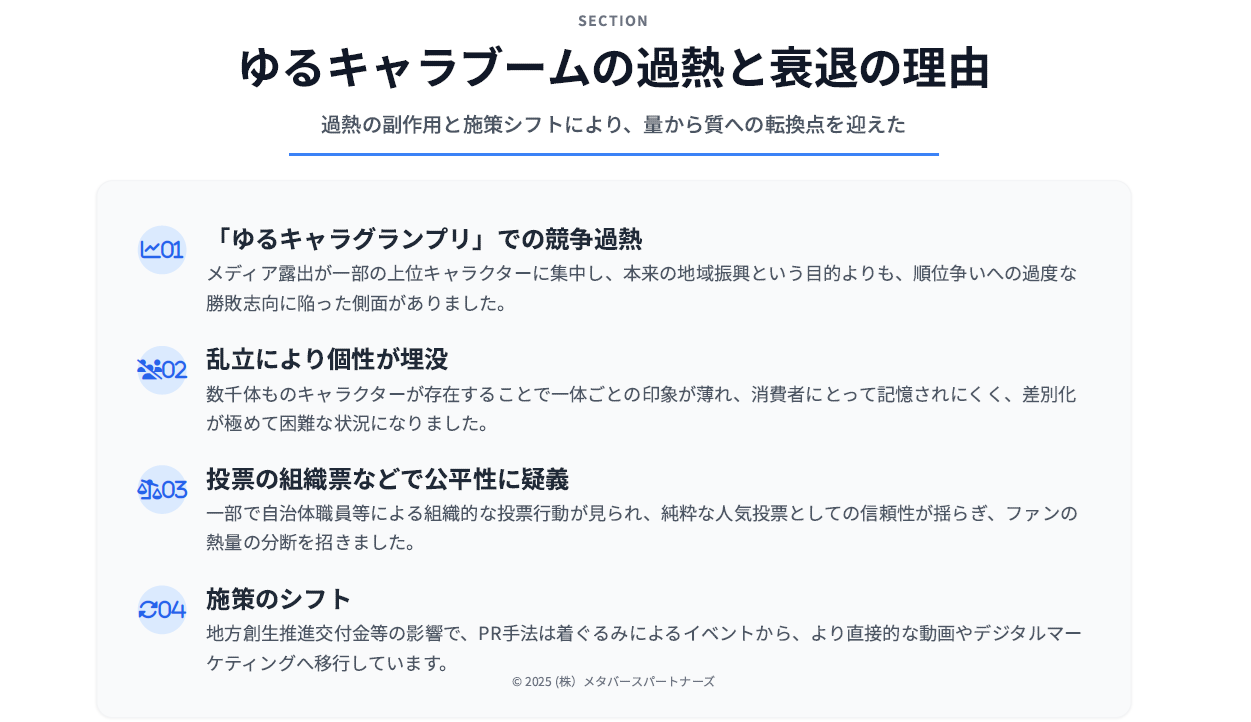

ゆるキャラブームの過熱と衰退の理由

「ゆるキャラグランプリ」の開催は、ブームをさらに加速させました。 グランプリで上位に入賞すれば、メディアへの露出が急増し、一躍全国区の人気キャラクターとなることも夢ではありませんでした。その結果、エントリー数は年々増加し、2015年には1,727体ものキャラクターが参加するに至りました。

しかし、この過熱こそが、ブーム衰退の始まりでした。キャラクターの乱立により、一体一体の個性が埋もれてしまい、消費者に覚えてもらいにくくなったのです。 また、グランプリの投票をめぐっては、自治体による組織票の問題も浮上し、イベントの公平性に疑問符が投げかけられました。

さらに、2016年に始まった地方創生推進交付金の影響も無視できません。 各自治体が、より直接的なPR効果を期待して、ゆるキャラ制作からPR動画の制作へとシフトしていったのです。こうして、2020年、「ゆるキャラグランプリ」はその10年の歴史に幕を下ろしました。

ゆるキャラの経済効果は本当に地方活性化につながったのか

くまモンがもたらした経済効果は、累計で1兆円を超えるとも言われています。 しかし、こうした華々しい成功事例の裏で、多くのゆるキャラは日の目を見ることなく消えていきました。 多額の税金を投じて制作されたにもかかわらず、地域住民にすら認知されていないキャラクターも少なくありません。

専門家からは、ゆるキャラの経済効果の算出方法そのものに疑問を呈する声も上がっています。 例えば、元々売れていた商品にくまモンのイラストを付けただけで、その売り上げが全てくまモンの経済効果として計上されているケースがあるという指摘です。

ゆるキャラがもたらした経済効果が、持続的な地域の活性化に結びついたかどうかも検証が必要です。一時的な観光客の増加やグッズの売上増はあったとしても、それが地域全体の産業振興や雇用創出にまで波及した例は限定的であるとの見方もあります。

ゆるキャラの活用という安易な発想だけでは、根本的な地域課題の解決にはつながらないのです。

現在のゆるキャラと地方活性化|成功モデルに見る2つの方向性

ゆるキャラブームは去ったものの、キャラクターたちが完全に姿を消したわけではありません。くまモンやひこにゃんのように、地域に根付いたキャラクターは今もなお活躍を続けています。成功事例の分析からは、「インパクト型」と「マーケティング型」という二つの方向性が見出せます。

1. インパクト型ゆるキャラ(ふなっしー・せんとくん)

インパクト型は、その独特で強烈な見た目や設定で、登場と同時に大きな話題をさらうキャラクターです。

せんとくん(奈良県)

2010年に開催された平城遷都1300年祭の公式マスコットキャラクター。 童子に鹿の角が生えたその姿は、発表当初「気持ち悪い」といった批判も巻き起こしましたが、その賛否両論が逆にメディアの注目を集め、全国的な知名度を一気に獲得しました。

ふなっしー(千葉県船橋市非公認)

「梨の妖精」という設定で、他のゆるキャラにはない俊敏な動きと「ヒャッハー!」という奇声、そしておしゃべりという型破りなスタイルで一躍人気者になりました。 自治体非公認ながら、その圧倒的な個性とメディア露出で、船橋市の知名度向上に大きく貢献しました。

2. マーケティング型ゆるキャラ(くまモン・ひこにゃん)

マーケティング型は、緻密に計算された戦略に基づいて、時間をかけて丁寧にファンを増やしていくキャラクターです。

くまモン(熊本県)

九州新幹線開業を機に誕生。 当初は関西地方で集中的にプロモーション活動を行い、知名度を高めました。

最大の成功要因は、熊本県の許可を得れば無料でキャラクターを利用できる「著作権フリー」戦略です。 これにより、国内外の様々な商品にくまモンが使われ、爆発的に認知度が向上しました。

ひこにゃん(滋賀県彦根市)

彦根城での地道なグリーティング活動を続け、ファンとの交流を大切にすることで、徐々に人気を確立しました。 著作権フリーの戦略も取り入れ、全国にご当地ひこにゃんグッズが広まるなど、長期的に愛されるキャラクターとして定着しています。

ブームの喧騒が過ぎ去った今、ゆるキャラは地方活性化の一つの「手段」として、その真価が問われています。一過性のブームに終わらせるのではなく、地域の魅力を伝え、住民の愛着を育む存在として、それぞれの地域に合った方法でキャラクターを育てていくことが期待されます。

まとめ|ゆるキャラから学ぶ地方創生の教訓

ゆるキャラは、地方活性化の「魔法の杖」ではありませんでした。しかし、明確な戦略と継続的な努力があった一部の事例では、計り知れないほどの成果を上げ、地方活性化に大きく貢献したことは事実です。

くまモンのように、キャラクターを核とした緻密なマーケティング戦略を展開し、長期的にファンを育てることに成功したケースは、地方創生の成功モデルと言えるでしょう。

一方で、単にブームに乗って安易にキャラクターを作っただけの多くの自治体では、期待した効果は得られませんでした。 ゆるキャラブームが残した教訓は、キャラクターという「手段」そのものではなく、それをいかに活用し、地域の魅力と結びつけていくかという「戦略」こそが重要であるということだと言えます。