高齢化が進む日本で、定年後にどこで、どのように暮らすかが新たな社会課題となっています。政府は地方創生の一環としてシニア層の移住を推進していますが、都市から地方への移動は本当に広がるのでしょうか。

本稿では、定年後移住の実態と人気地域、そしてその背景にある政策的な意図をデータに基づいて考察します。

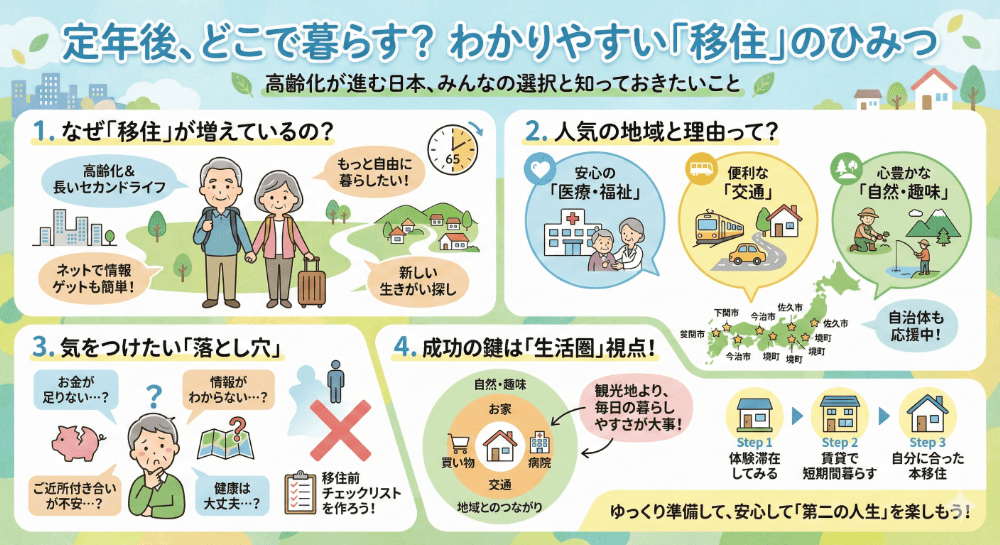

なぜ「定年後の移住」が増えているのか?

高齢化の進行とライフステージの転換

日本では高齢化が急速に進んでおり、総人口に占める65歳以上の割合はすでに3割近くに達しています。平均寿命の延びにより、定年後の期間が長くなるなかで、いわゆる「セカンドライフ」をどのように過ごすかが重要な課題となっています。

現役期に比べて時間的な自由が増える一方で、健康の維持や社会的つながりの確保といった新たな生活上の課題も生じています。こうしたライフステージの転換が、住環境を見直したり、新たな生活拠点を求めたりする動きにつながっています。

住み替え意向の顕在化

近年の調査によると、高齢者の約3割が「住み替えたい」と考えているとされています。背景には、都市部の住宅環境の制約や災害リスクへの意識、医療・福祉サービスへのアクセス、生活コストの違いなど、複数の要因が関係しています。

さらに、通信環境やオンラインサービスの普及によって、地域との距離的な制約が小さくなりつつあります。これにより、従来は都市部での生活を前提としていた高齢者層にも、地方や郊外への移住という選択肢が現実的なものとなっています。

新たな居住ニーズの形成

定年後の移住は、単なる引っ越しではなく、「健康」「安心」「社会参加」などを重視する新たな居住ニーズの表れでもあります。特に、自然環境に近い場所での暮らしや、地域コミュニティとの関わりを求める傾向が見られます。

こうした動向は、今後の住宅政策や地域づくり、福祉施策にも影響を与える可能性があります。移住希望者の意向や条件を的確に把握することが、自治体や地域にとっても重要な課題となっています。

推計:定年後の移住を考えている人数はどれくらいか

定年後に移住を検討している高齢者の人数を把握するため、内閣府『高齢社会白書(令和6年版)』に掲載されているデータを基に推計を行いました。本推計では、65歳以上人口と住み替え意向の割合を組み合わせた「レンジ推計」により、おおよその規模感を示しています。

推計の前提

- 65歳以上人口:3,624万人(2024年10月1日現在)

- 住み替え意向あり(「今はないが将来検討を含む」):高齢者全体の約3割(内閣府『高齢社会白書(令和6年版)』より)

推計結果

上記の前提から算出すると、定年後に移住を検討している高齢者は概ね1,080万〜1,100万人規模と見込まれます。もっとも、実際に移住を実現するのはこのうちの一部にとどまると考えられます。意向は持っていても、健康状態、家族構成、経済的要因などによって実行には至らないケースが多いことが推察されます。

【住み替え先の傾向】

同白書によると、住み替え先の希望については「同一都道府県内」が約6割を占めており、近距離移住の志向が強い傾向が示されています。生活圏や医療・福祉環境を大きく変えずに、より安心・快適な環境を求める動きが多いとみられます。

定年後の移住・地域ブランドの成功10選(自治体)

定年後の移住を後押ししているのは、単なる自然環境の魅力だけではありません。医療・交通・コミュニティ・支援体制など、生活基盤を支える要素をいかに整えているかが、移住先として選ばれる重要な要因となっています。

ここでは、シニア部門での上位評価や移住者増加実績が直近で確認できた自治体の中から、特徴的な10の地域を紹介します。

(出典:2025年1月発表の移住・定住関連ランキング。人口規模別の部門構成に基づく選定)

1.山口県下関市 ― 医療・交通

(人口20万人以上・シニア部門1位/総合1位)

本州の西端に位置し、関門海峡を中心とする交通結節拠点として発展しています。新幹線・在来線・フェリー・高速道路が集積し、総合病院を含む都市機能と、温暖な沿岸部の暮らしを両立できる点が評価されています。

2.愛媛県今治市 ― 医療・景観

(人口約15万人・全4部門で3年連続1位)

医療体制が充実しており、生活利便性と瀬戸内の島しょ景観が調和しています。安心して暮らせる環境づくりと、美しい自然が共存する地域です。

3.大分県豊後高田市 ― 支援・まちづくり

(人口約2万2千人・人口1〜3万人未満で5年連続全4部門1位)

手厚い移住・定住支援策を展開し、中心市街地に生活機能を集約したコンパクトなまちづくりを進めています。生活のしやすさと行政支援のバランスが評価されています。

4.大分県由布市 ― 温泉・暮らしやすさ

(移住者増の人気地ベスト100 全国4位)

全国的にも有名な温泉資源を有し、観光と生活の両立が可能なエリアです。コンパクトで利便性の高い生活環境も移住先としての魅力となっています。

5.長野県佐久市 ― 医療・アクセス

(移住者増の人気地ベスト100 全国10位)

高度急性期医療機関を有し、新幹線による首都圏アクセスにも優れています。信州東部に位置し、医療・交通・暮らしの三要素が整った“二地域居住”にも適した都市です。

6.茨城県境町 ― 支援・教育

(移住者の人気地ベスト100 全国1位)

住まい・教育・暮らし支援をパッケージ化した先進的な取り組みで注目されています。子育て世帯からシニア層まで、幅広い層に対応した支援制度が整っています。

7.山梨県丹波山村 ― コミュニティ・自然

(人口約500人・移住者の人気地ベスト100 全国2位)

小規模自治体ならではの密度の高いコミュニティが形成されています。豊かな自然を背景に、きめ細やかな移住支援を実施しており、移住希望者との丁寧なマッチングが特長です。

8.長野県上松町 ― 住まい・自然共生

(移住者増の人気地ベスト100 全国7位)

木曽谷の中央に位置し、森林文化と赤沢自然休養林に囲まれた環境が魅力です。空き家バンクや住宅改修補助制度が整っており、家・土地コストを抑えた自然共生型の暮らしが可能です。

9.熊本県西原村 ― 自然・交通

(移住者増の人気地ベスト100 全国8位)

阿蘇外輪山の豊かな自然に囲まれながら、阿蘇くまもと空港まで車で10分圏内という交通利便性を備えています。自然環境と利便性を両立し、移住・子育て支援も充実しています。

10.長崎県小値賀町 ― 文化・観光

(移住者増の人気地ベスト100全国9位)

離島ならではの海と暮らしの一体感が特徴です。古民家再生や「地域まるごとホテル」など、地域文化と観光を融合させた持続可能な移住モデルを確立しています。

これらの事例は、それぞれの地域が持つ固有の資源を活かしながら、高齢期の移住・定住を支える仕組みを整えてきた成果といえます。医療や交通などの生活基盤を充実させると同時に、地域コミュニティへの参加や安心感を生むことが、移住促進の鍵となっています。

人気の理由

定年後の移住が注目を集める背景には、「より快適で安心できる暮らしを求める意識」があります。

内閣府『高齢社会白書(令和6年版)』によると、高齢者が住み替え先に求める条件にはいくつかの共通した傾向が見られます。ここでは、特に関心の高い三つの価値軸――医療・福祉/交通・近接性/自然・趣味――に分けて整理します。

1.医療・福祉:安心して暮らせる環境を求めて

住み替え先に求める条件の上位には、「買い物が便利」「医療・福祉の充実」が挙げられています。特に医療や介護などの支援体制は、加齢に伴って重要度が増す要素です。

近年では、地域中核病院や在宅医療の整備、介護予防サービスの拡充など、生活圏内で医療・福祉が完結するまちづくりが進んでいます。これらの環境が整った地域ほど、移住先としての魅力度が高まっていると考えられます。

2.交通・近接性:暮らしを変えすぎない「現実的な移住」

同白書によると、住み替え先として「同一都道府県内」を希望する高齢者が約6割を占めています。これは、遠距離移住よりも、生活圏を大きく変えずに利便性を維持できる近距離移動を選ぶ傾向が強いことを示しています。

新幹線・高速道路網の整備や地域交通サービスの充実も、こうした「交通利便性の高い近距離移住」を後押ししています。

3.自然・趣味:心のゆとりと自己実現の場として

都市部から中小都市や町村へ移る層では、「自然環境」や「趣味を楽しめる環境」を重視する傾向が見られます。自然に触れる暮らし、農作業や手仕事、地域活動などを通じて、生きがいを再発見できる生活環境が求められています。

特に、観光や地域文化を生かしたまちでは、移住者が趣味や社会参加を通じて地域の活性化にも貢献する好循環が生まれています。

このように、高齢期の移住先選びには「医療・福祉」「交通・近接性」「自然・趣味」という三つの価値が重なり合っています。単なる「住まいの移動」ではなく、安心・利便・充実のバランスをいかに確保するかが、定年後の暮らし方を左右する重要なポイントとなっています。

自治体の姿勢:シニア受け入れは“推奨”か?

1.政策的な位置づけ

定年後の移住や地域での新しい暮らしを支える動きは、政府の政策としても明確に位置づけられています。

内閣府が推進する「生涯活躍のまち(日本版CCRC)」の枠組みの下で、全国各地の自治体が高齢者の受け入れと生活支援の設計を進めています。この制度は、地方への移住・定住を促すとともに、医療、介護、健康づくり、就労・社会参加などを一体的に支える地域づくりを目的としています。

政府は「生涯活躍のまち事例集」の更新や関連イベントの開催を継続的に行っており、各自治体の先行的な取組を共有・展開する体制を整えています。これにより、地方都市や中山間地域におけるシニア層の受け入れが、単なる“歓迎ムード”から実効的な政策運用へと発展しつつあります。

2.自治体の実践と重点分野

前章で紹介した10の自治体の多くも、この政策枠組みと連動しながら、移住・定住の推進に取り組んでいます。具体的には、次のような分野に重点が置かれています。

- 移住相談体制の整備:専任窓口やオンライン相談を通じて、移住希望者が安心して情報を得られる仕組みを構築。

- 空き家バンク・住宅補助の活用:既存住宅の再利用を促進し、住宅コストの軽減を支援。

- コミュニティ形成の支援:地域住民との交流イベントやサークル活動の支援を通じて、孤立を防ぐ仕組みを整備。

- 医療・福祉連携の強化:地域の医療機関や福祉サービスとの連携を進め、安心して暮らせる生活基盤を確保。

こうした取り組みは、単に移住者を「増やす」ことを目的とするのではなく、移住後も地域に根づき、長く安心して暮らせる環境をどう維持するかという視点から進められています。

自治体の多くは「シニア受け入れ」を単なる人口施策ではなく、地域活力の維持と住民福祉の両立を図る政策課題として位置づけています。その姿勢は、制度的支援と現場の創意工夫の両面から、今後さらに成熟していくことが期待されます。

定年後移住の“落とし穴”:問題点と注意点

1.実現を阻む主な要因

定年後の移住は理想的な暮らしを実現するチャンスである一方で、慎重な検討を要する課題も多くあります。内閣府『高齢社会白書(令和6年版)』によると、住み替えを検討している高齢者が直面しやすい阻害要因として、次の三つが上位に挙げられています。

- 資金不足 ― 移住に伴う住宅費・引っ越し費用・生活コストの見通し不足。

- 情報不足 ― 住環境や地域事情を十分に把握できないまま移住を決断するケース。

- 地域適応への不安 ― 新しいコミュニティや生活リズムに馴染めるかどうかへの懸念。

また、年代が上がるほど「健康状態」「通院」「見守り」といった医療・生活支援面での課題が増える傾向が指摘されています。これらの課題を事前に想定し、現実的な計画を立てることが重要です。

2.注意すべきポイント(チェックリスト)

以下は、内閣府が公表している高齢者の生活・住環境に関する指針を踏まえた、移住前に確認しておきたい主なポイントです。

| チェック項目 | ポイント |

| 医療アクセス | かかりつけ医や総合病院までの移動時間を把握していますか。医療機関の診療科や休日対応も確認が必要です。 |

| 日常の買い物・交通 | 食料品や日用品を購入できる店舗までの距離、免許返納後の移動手段(バス・地域交通・宅配など)を確認しましたか。 |

| 住宅確保 | 賃貸契約時に必要な「身元保証」や「連帯保証」などの条件を理解していますか。単身の場合は特に確認が必要です。 |

| 生活費と資産管理 | 移住後の生活費、固定資産税、維持管理費を試算し、現住宅の売却・相続の整理を行いましたか。 |

| コミュニティ参加 | 地域活動や自治会への参加意欲はありますか。孤立を防ぐ仕組みや、自分に合った関わり方を考えていますか。 |

| 災害リスク | 移住先が沿岸・河川・山間地域に該当する場合、ハザードマップでリスクを確認しましたか。 |

(参考:内閣府『高齢社会白書(令和6年版)』第1章第3節「高齢者の生活と意識」)

3.安全で持続可能な移住のために

定年後の移住は、生活の質を高める一方で、予想外の困難に直面する可能性もあります。最も重要なのは、「理想」と「現実」をすり合わせることです。実際に現地を訪れ、地域住民や自治体窓口から情報を得ることで、移住後のギャップを減らすことができます。

安心して長く暮らせる地域を選ぶためには、医療・生活・交流・安全の4要素をバランスよく検討することが、何よりの備えといえます。

まとめ:移住は“観光地”でなく“生活圏”で選ぶ

定年後の移住を成功させるためには、「どこで暮らしたいか」よりも、「どのように暮らしたいか」を明確にすることが重要です。人気の観光地や風光明媚なエリアは魅力的ですが、日常生活の利便性や医療・交通・買い物環境など、生活圏としての持続可能性を基準に考えることが欠かせません。

1.「観光」ではなく「暮らし」の視点で

短期的な滞在では見えにくいのが、生活の“リアル”です。観光地としての魅力よりも、日常の買い物動線、交通の便、地域との関係性といった日常生活の質を重視することが、長く安心して暮らすための鍵になります。

特に、定年後は健康や移動手段の変化も想定されるため、医療機関へのアクセスや地域の支援体制など、生活を支えるインフラをあらかじめ確認しておくことが大切です。

2.三段階で進める「リスクの少ない移住」

移住を一度の決断で完結させるのではなく、段階的に試すことで失敗のリスクを減らすことができます。おすすめの進め方は、次の三段階ステップです。

- 体験滞在(トライアルステイ)

短期の宿泊やお試し住宅で、季節や時間帯ごとの生活環境を体感します。 - 賃貸での短期居住

実際の住まいを借りて、日常の買い物・通院・地域交流を試しながら生活リズムを確認します。 - 本移住(定住)

十分な情報と体験を経て、生活基盤を整えたうえで正式に移住を決定します。

このように段階的に進めることで、「思っていた暮らしと違った」「生活費が想定より高い」といったトラブルを防ぎやすくなります。

3.「第二の人生」を安心してデザインするために

定年後の移住は、単なる場所の移動ではなく、人生の再設計でもあります。移住先を「観光地」ではなく「生活圏」として捉えることで、日々の安心と満足度を両立することができます。

十分な準備と段階的な検証を重ね、自分に合った暮らし方を見つけること――それが、これからの時代における“持続可能な移住”の第一歩といえます。

また、地方活性化のための施策に関しては、こちらの記事を読むことをお勧めします。

- 地方創生に効くスタンプラリーとは?成功事例と経済効果を徹底分析

- 地方イルミネーションの経済効果と成功事例に学ぶ地域活性化の秘訣

- 地域活性化×アート:若者人口が増加する地方事例(成功事例、取り組み、まちづくり)

- 地方都市の駅前再開発 成功事例を紹介

- 日本の空き家問題×移住支援×地方創生|持続可能なまちづくりの現状実例

- 道の駅の成功事例集。リニューアルと経営戦略が鍵

- 広島駅再開発2025年最新情報:開業した新駅ビルと今後の注目スケジュール

- 地域創生の鍵は古民家再生|全国の成功事例5選と持続可能な地域モデル

- 地域創生「横須賀モデル」の挑戦! ー地域を未来につなぐリノベーションと継承の力

- 地方創生×工場誘致の成功事例:熊本・北上・千歳・茨城の教訓

- 若者はなぜ東京に集まる?地方が学ぶべきヒント

- 若い女性はなぜ地方に戻らないのか? 東京一極集中と自治体が抱える人口減少の現実

- 古民家カフェは本当に2年で潰れる?失敗する理由と続けるための経営戦略

こちらの記事「消滅可能性自治体からの脱却戦略:16事例から学ぶ」および「どうする!?湯河原

消滅可能性自治体脱却会議」も併せてお読みいただくことをお勧めします。また、以下のホワイトペーパーのダウンロードもお勧めします。

「消滅可能性自治体とは?

消滅可能性自治体の危機と対策は?」の

ホワイトペーパーをダウンロードする

地方創生に関するおすすめ記事

消滅可能性自治体に関してはこちらの記事「どうする!?湯河原 消滅可能性自治体脱却会議(特別対談:神奈川県湯河原町 内藤喜文町長)」も併せてお読みいただくことをお勧めします。地方活性化に関するおすすめ記事

地方活性化のための施策に関しては、こちらの記事を読むことをお勧めします。- 地方創生に効くスタンプラリーとは?成功事例と経済効果を徹底分析

- 地方イルミネーションの経済効果と成功事例に学ぶ地域活性化の秘訣

- 地域活性化×アート:若者人口が増加する地方事例(成功事例、取り組み、まちづくり)

- 地方都市の駅前再開発 成功事例を紹介

- 日本の空き家問題×移住支援×地方創生|持続可能なまちづくりの現状実例

- 道の駅の成功事例集。リニューアルと経営戦略が鍵

- 広島駅再開発2025年最新情報:開業した新駅ビルと今後の注目スケジュール

- 地域創生の鍵は古民家再生|全国の成功事例5選と持続可能な地域モデル

- 地域創生「横須賀モデル」の挑戦! ー地域を未来につなぐリノベーションと継承の力

- 地方創生×工場誘致の成功事例:熊本・北上・千歳・茨城の教訓

- 若者はなぜ東京に集まる?地方が学ぶべきヒント

- 若い女性はなぜ地方に戻らないのか? 東京一極集中と自治体が抱える人口減少の現実

- 古民家カフェは本当に2年で潰れる?失敗する理由と続けるための経営戦略