【更新 2023/12/13】

生成AIの台頭と社会構造の変化によって、これまで当たり前とされてきた労働の価値序列が大きく揺らぎ始めています。かつて裏方とされた技能職が新たな富と機会を生み出し、“現場発の成功者”が台頭する時代が静かに訪れつつあります。

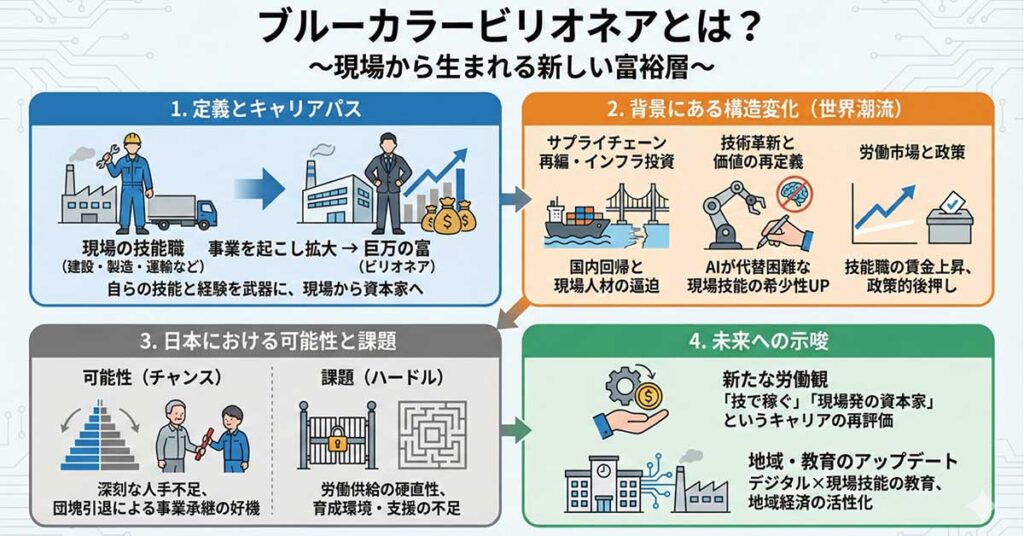

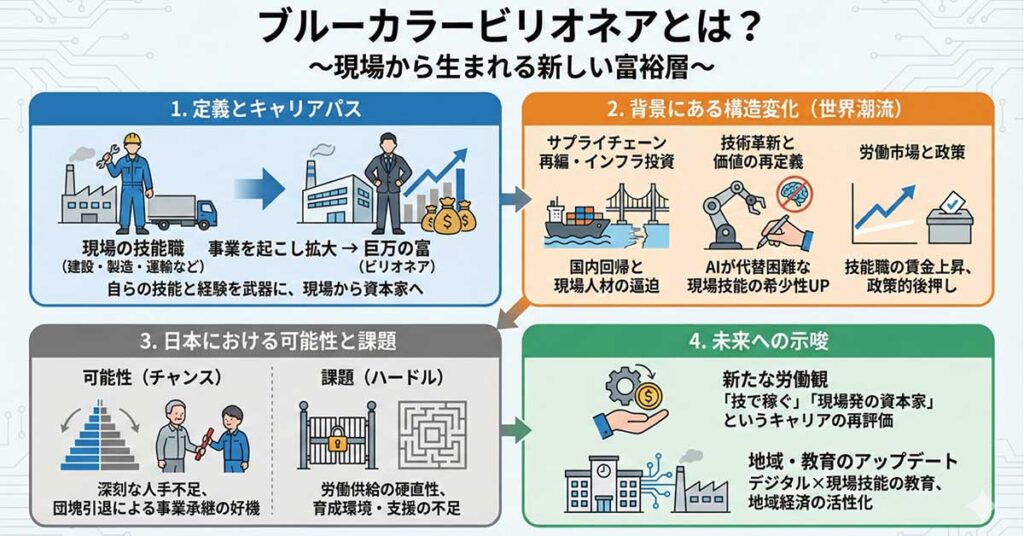

「ブルーカラービリオネア」とは?

本稿で扱う「ブルーカラービリオネア(Blue-Collar Billionaire)」とは、建設・製造・運輸などのいわゆるブルーカラー領域でキャリアをスタートし、自ら事業を起こしたり中小企業を拡大させたりすることで、巨額の富を築いた新しいタイプの成功者を指します。

長らく「高収入=ホワイトカラー」「大卒ホワイトカラー=安定した勝ち組」という図式が前提とされてきましたが、その常識は少しずつ揺らぎ始めています。

米国を例にとると、トラック輸送会社を一代で拡大させた経営者、インフラ工事やプラント建設を手がける建設会社のオーナー、製造ラインの自動化・メンテナンス事業で急成長した技能職出身の起業家など、現場から出発して大きな資産を築いた人物が注目を集めています。多くは名門大学のMBAではなく、長年の現場経験や専門技能、人脈を武器にビジネスを積み上げてきた人たちです。

ホワイトカラーの仕事がテクノロジーによってコモディティ化しつつある一方で、現場を動かせるブルーカラー人材とそのオーナー層の希少性は高まっています。

ブルーカラービリオネアの台頭は、「ホワイトカラー優位」だった従来の労働価値観が、社会構造の変化・技術革新・政策要因の積み重なりによって再編されつつあることを象徴していると言えます。

ブルーカラーはホワイトカラーと逆転?

求人サイトの調査では、ホワイトカラー労働者の約62%が、より高い収入・安定性を求めてブルーカラー職への転職を検討していると報告されています。

実際、米国ではブルーカラー賃金が年率5〜6%程度で伸び、求人も強いという分析があります。これらの動きは、かつては大学教育やオフィスワークが高収入を保証したという常識が崩れつつあることを示しています。

背景にある社会構造の変化

では、この動きを支える社会構造の変化を整理していきましょう。

グローバルサプライチェーンの再編と「現場」の逼迫

米中対立や地政学リスクの高まりを背景に、企業は生産拠点を海外から自国・近隣国へ戻すリショアリング(国内製造回帰)を進めています。米国や欧州では、従来は低コストの海外拠点に任せてきた製造・組立・物流機能を国内に戻す動きが加速し、その受け皿となる工場・倉庫・輸送インフラの現場人材が恒常的に不足しています。

この「サプライチェーンの組み替え」によって、製造・物流現場は単なるコストセンターではなく、企業収益と国家戦略を支えるボトルネック=高付加価値領域へと変わりつつあり、そこで事業を展開するブルーカラー系起業家やオーナーに、かつてない利益機会が生まれています。

インフラ投資拡大と技能職不足の顕在化

米国では、大規模なインフラ投資法の成立以降、道路・橋梁・鉄道・港湾・電力網などへの投資が長期的に積み上がっています。欧州でも脱炭素やエネルギー安全保障を背景に、送配電網や再エネ設備などへの投資が続いています。しかし、こうしたプロジェクトを実際に施工・維持する建設作業員、溶接工、電気技術者、重機オペレーターといった技能職の供給は、どの国でも追いついていません。

結果として、現場を回せる企業やチームには受注が集中し、案件単価の上昇と高い利益率がもたらされています。これが、現場出身の工事会社オーナーや建設・エネルギー関連の経営者が、ブルーカラービリオネアとして台頭する土台となっています。

労働市場の構造変化と「所得分布の再逆転」

過去20年を振り返ると、多くの先進国でホワイトカラー中間層の賃金は伸び悩み、管理・事務系の職種はオフショアリングやデジタル化の影響を強く受けてきました。一方、建設・製造・運輸・メンテナンスなどの現場技能職は、長期的な人手不足と需要の底堅さを背景に、賃金の上昇と雇用の安定を享受しています。

理論や管理能力だけでなく、現場で工事を完了させる力、設備を止めずに維持する力、人とモノを時間通りに動かす力が、そのまま売上と利益に直結する構造に変わりつつあります。この「所得分布の再逆転」が進む中で、現場技能を起点に事業を拡大し、資本家としての地位を確立するブルーカラービリオネアが現れやすい環境が整ってきたと言えます。

技術革新がもたらす「価値の再定義」

続いて、技術革新がどのように労働価値そのものを変えつつあるのかを見ていきましょう。

生成AIで進む“頭脳労働のコモディティ化”

生成AIの進化によって、文章作成、資料づくり、データ整理、企画案のたたき台づくりといった多くのホワイトカラー業務が、一定水準までは低コストで自動化できるようになってきました。

「それなりの企画書」「そこそこ読めるレポート」「一通りの分析」は、もはや人間だけが担う特別な仕事ではありません。レバレッジの効きにくいルーティン型の頭脳労働ほど市場価格が下がり、“ホワイトカラーであること”自体のプレミアムは薄れつつあります。

AIでは置き換えにくい「現場技能」とブルーカラーの優位

対照的に、建設現場での精密な施工、工場設備のトラブル対応、介護現場での身体介助、長距離輸送の運行管理など、身体性と状況判断を伴う現場技能は依然としてAI代替が難しい領域にとどまっています。

これらの仕事は、単に「力仕事」ではなく、危険回避・品質確保・工程管理など、多層的な判断を含む実践知のかたまりであり、現場に立つ人の経験と勘が結果に直結します。こうした領域で事業を営むブルーカラー系企業は、AIの進化によって相対的に競争優位を高めているとも言えます。

DX・自動化が高める“技能の希少性”とオーナーのリターン

DXや自動化技術は、現場を「人手から機械へ」単純置き換えするだけではありません。高度なロボット、IoT機器、自動化ラインを導入しても、それらを設計し、立ち上げ、安定稼働させるには、依然として機械と現場の両方がわかる技能者が不可欠です。

その結果、自動化設備を扱える技能者は、単なる作業員ではなく、現場DXを前提とした高付加価値の専門人材として位置づけられるようになっています。さらに、こうした技能者が自ら事業を立ち上げたり、中小企業のオーナーとして設備投資を行ったりすることで、「現場×テクノロジー」を梃子にしたブルーカラービリオネアが生まれる余地が広がっています。

技術革新は、頭脳労働の一部を均質化する一方で、「現場を動かし、機械と人を束ねられる人」の希少価値と収益機会を、むしろ引き上げているのです。

政策と社会要因:トランプ政権はブルーカラーをどう変えたか

次に、アメリカでは政策や社会要因がこの流れにどのような影響を及ぼしたのかを整理していきます。

表向きのメッセージは「技能職・ブルーカラー重視」

トランプ政権は、一貫して“ブルーカラーの味方”を自認してきました。2017年には、アプレンティスシップ(徒弟制度・職業訓練)を拡大する大統領令(Executive Order 13801)を発出し、「アメリカの職業訓練を拡大し、高給の仕事に就けるようにする」と掲げました。

さらに2018年には、「National Council for the American Worker(国家労働者評議会)」を設置し、「Pledge to America’s Workers」というキャンペーンを通じて、企業・業界団体に対し数百万〜千万単位の訓練・リスキリング機会をコミットさせたと発表しました。

表面的に見れば、「高収入の技能職=ブルーカラー」を増やしていくというメッセージは明確であり、ブルーカラービリオネアの前提ともなる“技能職の格上げ”を政治的に正当化する役割を果たしたと言えます。

一方で、既存の職業訓練インフラには大ナタ

しかし、その裏側では、連邦レベルの既存職業訓練プログラムに対し、縮小・廃止を志向する動きも同時に進みました。

低所得の若年層に寄宿型の教育・職業訓練を提供してきた「Job Corps」については、政権がセンター閉鎖や予算削減を進めようとし、2025年には予算案の中で事実上の廃止・大幅削減が示されました。これに対し、連邦裁判所は「議会が創設したプログラムを行政だけで止めるのは違法の疑いがある」として、停止措置に差し止め命令を出しています。

2025年度予算案では、労働省全体の裁量的予算を約3割削減し、その中でJob Corpsや高齢者向け職業訓練、各種ワークフォース開発グラントなどをまとめて削る構想も示されました。

ブルーカラービリオネアの文脈で見れば、これは「誰でも技能を身につけられる土台を広げた」というより、自力で這い上がれる人にはチャンスが広がる一方で、周辺の弱い層にはむしろ厳しい環境になりかねない政策構造とも解釈できます。

移民抑制と労働供給ショックが生んだ「技能職プレミアム」

トランプ政権の特徴として重要なのが、移民・外国人労働者の受け入れを絞り、国内労働者を優先する「アメリカ・ファースト」路線です。建設、運輸、エネルギー、農業など、多くのブルーカラー産業は長年、移民労働力に依存してきました。ここに急ブレーキがかかったことで、これらの産業では人手不足と賃金上昇が同時進行することになりました。

供給制限によって、現場技能を持つ国内労働者の「プレミアム」は高まり、熟練の溶接工、建設作業員、トラックドライバーなどが、かつてのホワイトカラー中間層を上回る所得を得るケースも増えています。これは、現場出身の起業家や中小企業オーナーが高い利益率を確保しやすい環境を生み、ブルーカラービリオネアが登場しやすい土壌をつくったとも言えます。

ただし、それは必ずしも「ブルーカラーを丁寧に育てた結果の成功」ではありません。

- 職業訓練インフラの縮小

- 移民・留学生など外部労働力パイプラインの細り

- その一方でのインフラ投資や産業保護による収益性向上

といった要因が重なり、「人が足りないから、現場に残った人とオーナーがもうかる」構図が強まった側面が大きいのです。

トランプ政権はブルーカラービリオネアを「直接育てた」のか?

こうして見ると、トランプ政権は

- レトリックと一部の新制度では、技能職・ブルーカラーを前面に押し出し

- 予算と既存プログラムの面では、安全網を削る方向に動き

- 移民抑制と産業保護で、ブルーカラー産業の収益性と賃金水準を押し上げた

という三層構造を持っていたと言えます。

ブルーカラービリオネアの台頭は、「トランプ政権がブルーカラーを計画的に育成した成果」というより、労働供給を絞りつつ重厚長大産業を保護したことで、“現場から成り上がる者”にとっての相対的なチャンスが広がった副産物と捉える方が実像に近いでしょう。

日本における可能性と課題

では、日本ではこの流れがどのように現れているのか、その可能性と課題を見ていきましょう。

少子高齢化で深刻化する「現場」の人材不足

日本は、米国以上のスピードで労働人口が減少しています。建設、製造、介護、物流といったブルーカラー産業の多くが、慢性的な人手不足を「前提条件」とする時代に入りました。

案件はあっても、現場を回せる人材が足りない——この構図は今後も長期的に続くとみられ、現場を押さえている企業・オーナーに交渉力と収益機会が集中しやすい環境が生まれています。

団塊世代引退と技能伝承の空洞化

さらに、団塊世代を中心とした大量退職が進んでいます。中小製造業の熟練工、建設現場の職長、設備保全のベテランといった「中核的技能者層」が一斉に引退し、技術を受け継ぐ若手が十分に育っていません。

需要はあるのに、技術を担う人がいない——。これは単なる人手不足ではなく、事業承継や地域産業の存続にも直結する構造的リスクであり、その一方で技能を持つ個人や小規模事業者には、希少性をテコにした飛躍のチャンスにもなり得ます。

移民政策の限界と「賃金ショック」が起こりにくい構造

米国のように移民労働の流入が絞られることで国内労働者の賃金が急上昇する、といった変化は、日本では起こりにくい状況です。

日本の外国人労働者受け入れは制度上の制約が多く、在留資格や就労分野が細かく区切られているため、長期的に技能を蓄積し、地域の中核人材へ成長する道が限定されています。そのため、ブルーカラーの賃金は緩やかに上昇しているものの、米国のような“ショック的な上振れ”は起こりにくい構造が続いています。

静かに現れつつある「逆転現象」

それでも日本では小さな逆転現象が進みつつあります。

- 中小製造業で、技能工が大企業ホワイトカラーと同等の年収を得るケースが増加

- 建設業では若手不足を背景に、現場単価の上昇や待遇改善が進行

- 介護・福祉分野でも、経験を積んだ介護職が安定した生活を築ける環境が整備されつつある

こうした動きはまだ局所的で、「ブルーカラービリオネア」と呼べるほどの富裕層が続出している段階にはありません。しかし、現場を知る人材が経営に回り、高収益な小規模ビジネスを築く余地は確実に広がっています。

日本の課題は、これらの萌芽を一部の例外で終わらせず、教育・金融・規制などの仕組みを通じて、「現場発のオーナー層」をどこまで厚くできるかにあります。

「ブルーカラービリオネア」から見える未来

こうした流れが示しているのは、私たちの働き方とキャリアの未来が大きく変わりつつあるということです。

新たな労働観:手に職の再評価と「現場発の資本家」

生成AIの台頭によって、「頭で稼ぐこと」だけに価値を置く時代は終わりつつあります。

浮かび上がってきているのは、「技で稼ぐ」「現場から資本家になる」というもう一つのキャリアパスです。

建設、製造、運輸、介護といった分野で培われる現場技能は、社会インフラを支える不可欠な要素であり、AI時代でも代替されにくい資産です。熟練の技能を武器に、少人数のチームや中小企業を率い、高収益なビジネスを築くブルーカラービリオネアは、「手に職」が堅牢なキャリア資産であることの象徴と言えます。

大企業・ホワイトカラー層が学ぶべきもの

この流れは、大企業やホワイトカラー層も無関係ではありません。

AIで置き換えにくいのは、

- 実際に物事を前に進める実行力

- テクノロジーを現場に落とし込むデジタル技能

- 会議室ではなく現場を理解する力

といった「替えの利かない能力」です。

ホワイトカラーであっても、現場を知らない管理や、AIで代替可能な資料づくりに終始していては価値が下がります。逆に、現場とテクノロジーをつなぐ役割を担えれば、ブルーカラー系ビジネスの成長を支える黒子的リーダーとして、新たなキャリアの可能性が開けます。

地域経済・教育・人材育成への示唆

地域の製造業や建設業、物流・介護事業は、若者にとって「地元で稼ぎ、地元で暮らす」ための現実的なキャリアオプションになり得ます。

そのためには、

- 旧来の「3Kイメージ」から脱却した職業教育のアップデート

- デジタルや自動化を組み込んだ技能訓練の高度化

- 地域企業と学校・行政が連携した現場直結型のカリキュラム

が欠かせません。

ブルーカラービリオネアの存在は、単なる成功物語ではなく、地域発の中小企業オーナーや技能系起業家を増やすための政策・教育の課題を突きつけています。

手に職を軸にしたキャリアは、都市/大企業一極集中ではない、新しい地域経済を支える可能性があります。

まとめ

AI時代の労働価値シフトは、ゆっくりと、しかし確実に「知的労働優位」から「現場を動かす力の優位」へと重心を移しつつあります。

ブルーカラービリオネアの台頭は、その象徴的な現れです。

- ホワイトカラー業務の一部はAIによってコモディティ化し、

- 建設・製造・運輸・介護などの現場技能は希少資源として評価を高め、

- サプライチェーン再編、インフラ投資、移民政策などがその価値をさらに押し上げ、労働価値の座標軸そのものが組み替えられつつあります。

日本社会も例外ではありません。少子高齢化と団塊世代の退職によって、現場を支える技能価値はさらに高まるでしょう。

だからこそ日本にとって重要なのは、ブルーカラーを「人手不足の穴埋め」ではなく、社会インフラと地域経済を支える中核的なプロフェッショナルとして位置づけ直すことです。

技能の価値を再定義し、現場からオーナーへと成長できるキャリアの梯子を整えること。それは、一部のブルーカラービリオネアを生み出すためではなく、日本全体の持続的な競争力と地域の底力を支える基盤をつくる取り組みにほかなりません。