生成AIの普及で、仕事の“当たり前”が変わり始めています。この先、AIが担う仕事と、人間にしかできない仕事はどう分かれていくのでしょうか。

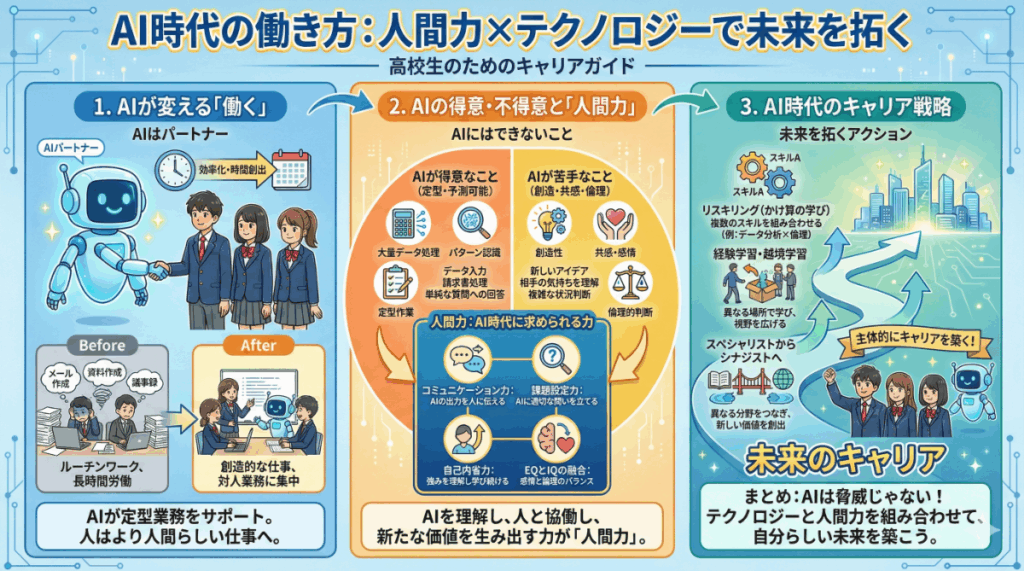

AIが変える「働く」という概念

ChatGPTをはじめとする生成AIは、ここ数年で一気に身近な存在になりました。

かつては専門のエンジニアだけが扱うものだったAIが、いまやブラウザを開けば誰でも使える「仕事道具」になりつつあります。

実際に、こんな変化を感じている方も多いのではないでしょうか。

- メール文のたたき台をAIに作らせる

- 研修資料や会議資料の構成案をAIに考えさせる

- 議事録の要約や、長文の要点整理をAIに任せる

- 英語資料の概要を日本語でざっくり確認する

これまで人間が時間をかけて行っていた作業が、数十秒〜数分で済んでしまう。「働く」という行為の中身が、静かに書き換わりつつあります。

日本で起きている「ホワイトカラーの再定義」

日本の多くのホワイトカラー職(事務、企画、総務、人事、自治体の事務系職員など)は、長らく「安定した知的労働」として位置づけられてきました。しかし業務の中身を細かく見ていくと、そのかなりの部分が、

- 過去資料の流用・加筆

- 定型フォーマットへの入力・転記

- 既存データの集計と報告書化

といった「AIが得意とするパターン処理」で構成されていることに気づきます。

いま起きているのは、「ホワイトカラーの仕事がなくなる」ことではなく、「ホワイトカラーの仕事の中で、人間が担うべき領域が再定義されている」という変化です。

この変化を脅威としてだけ見るのか、自分の働き方を見直すきっかけとしてとらえるのか。そこに、個人と組織の“分かれ道”があります。

AIに置き換わる職業・スキルとは?

AIの普及は、「どんな仕事が置き換えられるのか」という不安をより身近なものにしています。特に海外では、事務職やカスタマーサポートといった分野で自動化が急速に進み、その共通点も少しずつ見えてきました。本章では、AIに置き換わりやすい職業やスキルの特徴を整理しながら、日本でもこれから起こりうる変化を読み解いていきます。

海外で進む事務職・カスタマーサポートの自動化

海外の事例を見ると、AIや自動化の導入が進みやすい領域には、ある程度の共通パターンがあります。

- カスタマーサポートの一次対応

よくある質問、口座情報の確認、住所変更の手続きなど、質問と回答がパターン化されている領域は、チャットボットでの対応が増えています。 - 請求書処理・経費精算

請求書の読み取り(OCR+AI)から会計システムへの登録まで、RPAとAIの組み合わせにより、人手をかけずに処理する仕組みが整いつつあります。 - データ入力・マスタ登録

申込書やアンケートの内容を読み取り、自動でデータベースに登録する仕組みも広がっています。

日本ではアメリカほど急速ではないものの、事務処理や問い合わせ対応といった領域でのAI活用は着実に広がりつつあります。人件費の上昇や慢性的な人手不足を考え合わせると、今後は日本でも同様の流れがさらに加速していく可能性が高いと言えます。

GAFAMのリストラ事例が示すもの

大手IT企業(いわゆるGAFAM)による大規模なリストラは、AIによる劇的な効率化の象徴として語られることがあります。もちろん、要因は一つではなく、景気動向や投資の方向転換など複合的です。ただし、共通しているのは、

「同じ仕事を、より少ない人数で回せるようになった」

という現実です。

AIは、単に「楽をさせてくれる道具」ではありません。「少ない人数で高い成果を求めるプレッシャー」をもたらす道具にもなり得ます。だからこそ、個人としても組織としても、AIとどう向き合うかという戦略が問われます。

置き換えの共通点:「定型」「予測可能」「評価可能」

AIや自動化に置き換えられやすい仕事には、次の3つの特徴がそろっていることが多いです。

- 定型:業務の手順やフォーマットがあらかじめ決まっている

- 予測可能:入力に対して「妥当な答え」がある程度一意に決まる

- 評価可能:結果が正しいかどうかを、ルールや基準で判定しやすい

たとえば、

「この申請書類が形式的に正しいかどうかをチェックする」

「この書式どおりに文書を作成する」

といった業務は、まさにこの条件を満たします。

逆に言えば、自分の仕事をタスク単位まで細かく分解してみたときに、

- この3つに当てはまる部分

- 当てはまらない部分

がどれくらいあるのかを把握することが、AI時代のキャリアを考えるうえでの重要な出発点になります。

それでも人間が必要とされる理由

AIが広がる今でも、人の関与は欠かせません。本章では、なぜ人間が必要とされるのか、その核心にある“人ならではの価値”を示します。

「AIにはできない仕事」は特別な才能だけではない

「AIにはできない仕事」と聞くと、最先端の研究や芸術のような、きわめて特殊な才能を想像してしまいがちです。しかし、現実には、もっと日常的な仕事の中にも、AIでは代替しにくい領域が数多く存在します。

たとえば自治体であれば、

クレームや苦情の背景にある住民の不安・不信をくみ取り、腹落ちのいく説明や代替案を一緒に考えること。

中小企業であれば、

お客様との長年の関係性を踏まえながら、ときには“あえて損な提案”をすることで信頼を守る判断。

こうした場面では、「マニュアルどおりの正解」は存在しません。正解は一つではなく、関係者との対話を通じて「納得解」を探っていくプロセスそのものが重要になります。

創造性・共感・倫理・判断・信頼

AIは、与えられたデータの中からパターンや傾向を見つけることは得意ですが、

- 相手の表情や声のトーンから心配や怒りを察する

- 「今回はルールどおりに進めるべきか」「あえて例外を認めるべきか」を判断する

- 誰の利益を優先すべきかという価値判断を行う

といった、人間ならではの「総合的な判断力」は、まだ人に委ねられています。

創造性や共感、倫理観、信頼関係の構築といった能力は、AIが「結果」を出したあとに、それをどう解釈し、どう社会の中に位置づけるかという、「最後の一歩」で特に重要になります。

組織・地域社会での“意味づけ”を担う

AIは「何が起きているか」「何が起こりそうか」は教えてくれますが、「それが私たちにとってどんな意味を持つのか」までは決めてくれません。

- このデータは、私たちの組織がこれから何を大事にするべきだと示しているのか

- このAI導入は、住民や顧客との関係にどんな変化をもたらすのか

- 私たちは、どのような未来像を目指して動くのか

こうした「意味づけ」を言葉やストーリーとして共有し、人を動かす役割は、これからも人間に残り続けます。

AI時代に求められる新しい能力:「人間力」とは何か

AIが日常に溶け込むいま、求められる「人間力」も大きく変わりつつあります。次に、テクノロジー時代に適応し、価値を生み出すための“現代版の人間力”とは何かを整理します。

「人間力」を“現代版”にアップデートする

従来、「人間力」という言葉は、根性や気合、あるいは人柄の良さのような曖昧なイメージで語られることもありました。しかし、AIやデジタルツールが当たり前になった現在、「人間力」もアップデートして考える必要があります。

ここでは、「人間力」を次のように定義してみます。

【総合力】テクノロジーを理解し、他者と協働しながら、新たな価値を生み出す力

単に「ITに詳しい」でもなく、単に「人当たりが良い」でもなく、両者をつなぎ合わせ、成果につなげる総合力だと言えます。

【コミュニケーション力】AIの出力を“人に届く言葉”にする

AIは優れた文章や分析結果を生み出せますが、それをそのまま提示しても、相手の心には届かないことがあります。

- 相手の知識レベルや立場に合わせて、噛み砕いて説明する

- 不安や疑問を丁寧にすくい取りながら、合意形成を進める

- 「なぜこの結論に至ったのか」というプロセスを共有する

といったコミュニケーション力は、AIの能力を最大化するうえで不可欠です。

【課題設定力】AIに「正しく問いを投げる」

AIに「何を聞くか」は、人間が決めなければなりません。

- 本当に解くべき課題は何なのか

- そのために、どのような前提や条件を設定すべきか

- どのデータを使い、どのように分析してもらうべきか

こうした「課題設定力」が弱いと、AIは立派な答えを出してくれても、“そもそも聞くべきでなかった問い”に対する答えになってしまいます。

【自己内省力】学び続けるための土台

AIの進化スピードは速く、今後も新しいツールや概念が次々と登場するでしょう。

その中で、

- 自分の強み・弱みを冷静に把握する

- どの分野を深め、どの分野をAIに任せるかを選び直す

- 学び方や働き方を定期的にアップデートする

といった「自己内省力」が、キャリアを長期的に支える基盤になります。

【EQとIQを活かす力】EQとIQの“橋渡し”としての人間力

人間力は、感情的スキル(EQ)と知的スキル(IQ)のどちらか一方ではなく、その両方を活かす力です。

- EQ:相手の気持ちを汲み取り、チームの雰囲気を整える力

- IQ:情報を整理し、論理的に物事を組み立てる力

AIが高度な情報処理を担うほど、人間には「EQとIQをつなげる翻訳者」としての役割が求められていきます。

AIと共に働く時代のスキルセット

AIと共に働く時代には、新しい視点とスキルが欠かせません。そこで、AIを安全かつ効果的に活用し、人とAI、そして人と人をつなぐために必要となる実践的なスキルセットを紹介します。

【AIリテラシー】道具を“安全に”“賢く”使う

AIリテラシーには、次のような要素が含まれます。

- AIの得意分野・不得意分野を理解する

- 出力結果を鵜呑みにせず、根拠や妥当性を確認する

- 個人情報・機密情報をむやみに入力しないなど、リスクを理解する

- 「人が判断すべきライン」を意識しながら活用する

いわば、「便利な道具としてのAI」と「危うさを秘めたAI」の両面を理解し、適切な距離感で付き合う力とも言えます。

【共創スキル】人とAI、人と人をつなぐ

AI活用は、技術だけで完結する話ではありません。

特に組織の中では、

- 現場の本音と、経営層の期待

- システム担当者と、非IT部門の職員

- ベンダー企業と、利用する自治体・中小企業

のあいだに、しばしば認識ギャップが生じます。

このギャップを埋めるためには、

双方の言葉を相手に伝わるように翻訳する

認識のズレを早めに表面化させ、対話の場をつくる

といった「共創スキル」が重要になります。AIを「現場で本当に使える形」に落とし込むキーパーソンは、このスキルを備えた人材です。

【問題発見力と批判的思考】データの“外側”を見る

AIは、与えられた問いに対して、一定の前提のもとで最適な答えを返します。一方で、人間には次のような視点が求められます。

- そもそも、この問い方は適切か

- データにはどんな偏りや抜けがあり得るか

- 少数派の声や将来のリスクは、数字の裏に隠れていないか

たとえば、「アンケート結果では満足度が高い」とAIが分析しても、そもそもアンケートに回答していない層に重要な不満があるといった可能性を想像できるのは、人間ならではの批判的思考です。

【リーダーシップ】AIを活かす設計者になる

AI導入が進むなかで、2つの立場が見えてきます。

- 「AIに仕事を奪われるかもしれない」と不安を抱く立場

- 「AIをどう活かして仕事を再設計するか」を考える立場

同じ変化に直面しても、後者のほうが主体性を持ちやすく、結果としてキャリアの選択肢も広がりやすくなります。

小さなチームのリーダーであっても、

- チームの業務を棚卸しして、AI活用の余地を探る

- 浮いた時間を、住民対応の質向上や新しい企画に振り向ける

といった「ミニ改革」を進めることは可能です。この積み重ねこそが、AI時代のリーダーシップと言えます。

管理職・自治体職員に求められる新たな役割

AI導入が広がるなか、管理職や自治体職員には新たな役割が求められています。AIをどのように語り、どのように現場へ根づかせていくのか——その“導入の鍵”を示します。

AI導入の“語り方”が現場の空気を決める

管理職や自治体職員は、AI導入の「旗振り役」になることも多い立場です。このとき、次のような伝え方の違いは、現場の受け止め方に大きく影響します。

「人手不足なので、AIで人員を削減します」

vs

「AIで定型業務を軽くして、住民対応や企画にもっと時間を使えるようにします」

同じ施策でも、目的が「削減」だけなのか、「価値の再配分」まで含めて語るのかで、現場が感じる不安と期待は大きく変わります。

「AI×現場改革」をともにつくる設計者

AI導入は、「システムを入れれば終わり」ではありません。むしろ本質は、その後の業務プロセスの見直しにあります。

- 現場の職員から、今のやりづらさや工夫を丁寧にヒアリングする

- どこをAIに任せ、どこを人が担うかを一緒に設計する

- 試行導入で出てきた課題を、改善につなげるサイクルを回す

このプロセスを回す「設計者」として、管理職や中堅職員は重要な役割を担います。

「ヒューマンタッチ」マネジメントの重要性

今後、評価や人事の一部にAIが関わる可能性もあります。そのときにこそ、管理職には次のような姿勢が求められます。

- AIが出した評価結果を、そのまま伝えるのではなく、背景を説明する

- 「最終的な判断は自分が行う」というメッセージを明確にする

- 部下の不安や疑問に、時間をかけて向き合う

AI時代だからこそ、「人間として責任を引き受ける姿勢」が、部下や市民との信頼を左右します。

「人間力」を磨くためのキャリア戦略

AIが仕事のあり方を変えるいま、キャリアの築き方も見直す必要があります。次に、これからの時代に価値を生み出すための“しなやかなキャリア戦略”を紹介します。

【リスキリングの方向性】かけ算型の専門性へ

AI時代のリスキリングは、「一つのスキルを極める」だけでなく、「複数領域のかけ算」で価値を出す方向を意識すると効果的です。

例としては、

- データ分析 × 倫理・法規制

- AIツール活用 × 企画立案・プレゼンテーション

- 現場経験(福祉・教育・観光など) × デジタル化支援

などが考えられます。いずれも、AIだけでは代替しにくい「文脈理解」と「調整力」が重要になる領域です。

【スキル】経験学習・越境学習で“柔らかい頭”を保つ

AIの進化ペースを考えると、一度身につけたスキルだけに頼るのはリスクもあります。

そこで重要になるのが、「経験学習」と「越境学習」です。

- 異なる部署やプロジェクトへの異動・兼務

- 他自治体や他企業との共同プロジェクトへの参加

- オンライン勉強会やコミュニティでの情報交換

こうした場は、自分の当たり前を疑い、新しい視点を取り入れるきっかけになります。AI時代に求められるのは、「一生使える知識」よりも、「学び続ける習慣」と言えるかもしれません。

【学びの方向性】「スペシャリスト」から「シナジスト」へ

もちろん、特定分野の深い専門性(スペシャリスト)も引き続き重要です。ただし、AIが専門知識の一部を代替できるようになるほど、

- 異なる専門分野を理解し合えるように橋渡しする人

- 「この専門とこの専門を組み合わせると、新しい施策やサービスになる」と構想できる人

――いわば「シナジスト」の重要性が増していきます。

自分のキャリアを見直す際には、

- 自分はどの領域のスペシャリストを目指すのか

- どの領域同士をつなぐシナジストになるのか

を意識しておくと、学びの方向性が定めやすくなります。

おわりに:AI時代を生き抜く鍵は“人間らしさの再発見”

AIや生成AIは、今後も確実に進化を続け、私たちの仕事のあり方を変えていきます。一部の業務はAIに置き換わり、求められるスキルも変わっていくでしょう。しかし、それは「人間の価値がなくなる」という話ではありません。

むしろ、

- 何をAIに任せるのか

- そのうえで自分は何を強みにしていくのか

- 組織や地域社会の中で、どのような役割を果たしたいのか

を、改めて問い直すタイミングだと言えます。

AIを恐れて距離を置くのではなく、冷静にその特性を理解し、上手に付き合いながら、自分の「人間らしさ」をどう活かしていくかを考えることが、これからのキャリアを形づくる鍵になります。

未来のキャリアは、「テクノロジー」だけでも、「人間力」だけでも開けません。【テクノロジー × 人間力】のかけ算こそが、AI時代をしなやかに生き抜くための土台になっていくのではないでしょうか。