「最近、ニュースで外国人労働者の話題をよく見るけど、日本の移民って今どうなっているの?」

「日本は“移民大国”って聞くけれど、それって本当?」

少子高齢化が急速に進む日本にとって、外国人の受け入れや定住をめぐる「移民」の問題は、すでに私たち一人ひとりの暮らしに関わる現実的なテーマとなっています。一方で、「治安が悪化するのでは?」「日本の文化が壊れるのでは?」といった漠然とした不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、最新の統計データと政策の動向をもとに、日本における移民の実態をわかりやすく整理します。政府が進める外国人受け入れ策、社会への影響、そしてメリットと課題の両面から、日本が直面している「移民社会」の現在と未来を解説します。

データで見る日本の移民の現状

まず、日本にどれくらいの外国人が住んでいて、世界的に見てどのような位置づけにあるのか、客観的なデータから見ていきましょう。

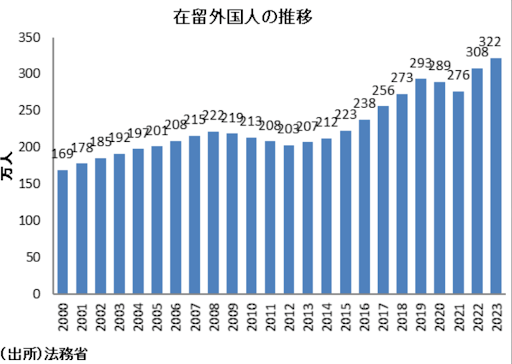

最新の移民数(在留外国人数)の推移

出入国在留管理庁の発表によると、2023年末時点での日本国内の在留外国人数は、過去最多の約341万人に達しました。これは前年末に比べて11%近く増加しており、日本の人口の約2.7%を占める計算になります。(参考:出入国在留管理庁「令和5年末現在における在留外国人数について」)

この数は年々増加傾向にあり、特に近年はそのペースが加速しています。この背景には、深刻化する人手不足に対応するための、政府による外国人材の受け入れ拡大があります。

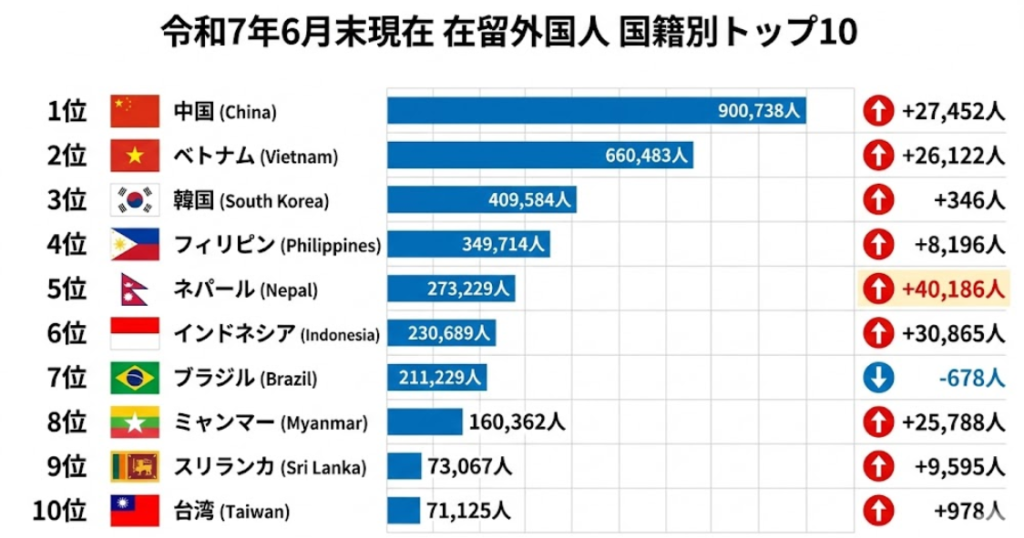

国籍・在留資格別の移民の内訳

日本に暮らす外国人の出身国を見ると、その多様性の広がりがよく分かります。2025年6月末時点で、在留外国人の国籍別構成は以下のようになっています(出入国在留管理庁調べ):

アジア諸国を中心に、多様な文化や背景を持つ人々が、日本各地で暮らし、働いていることが分かります。これらの人々は、すでに日本社会の一部として、地域や職場に根を下ろし始めています。

また、日本に滞在する目的を示す在留資格別に見ると、「永住者」が最も多く約90万人、次いで「技能実習」や「技術・人文知識・国際業務」といった就労目的の資格が続いています。このことから、多くの外国人が日本で生活基盤を築き、経済活動を支えていることが分かります。

(参考:令和7年6月末現在における在留外国人数について | 出入国在留管理庁)

そもそも「移民」とは?難民との明確な違い

「移民」という言葉は日常的に使われる一方で、その定義はやや曖昧で、「難民」との違いがよく分からないという方も少なくありません。ここでは、議論を正確に進めるために、基本的な用語の意味をあらかじめ整理しておきましょう。

日本における「移民」の定義

実は、日本の法律には「移民」という言葉の明確な定義は存在しません。政府は長年、「国民のコンセンサスが得られていない」との理由から、単純労働を目的とした移民の受け入れは行わないという立場を取ってきました。

一方で、一般的に「移民」とは、自らの意思で永住または長期滞在を目的に他国へ移り住んだ人々を指します。

前述の通り、日本にはすでに多くの外国人が定住し、長期的に暮らしています。こうした人々は、法律上の呼称とは別に、国際的な定義から見れば実質的な「移民」と言える存在であり、すでに日本社会の一部を構成しています。

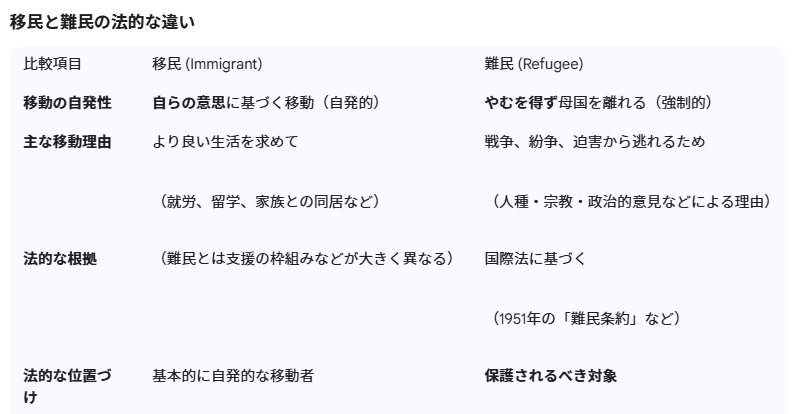

「移民」と「難民」の法的な違い

「移民」と「難民」は、どちらも国境を越えて移動する人々を指しますが、その移動の理由には本質的な違いがあります。

- 移民は、就労や留学、家族との同居など、より良い生活を求めて自らの意思で国を移る人々です。

- 難民は、戦争や紛争、人種・宗教・政治的意見などによる迫害から逃れるために、やむを得ず母国を離れた人々を指します。

難民は、1951年の「難民の地位に関する条約(難民条約)」などの国際法に基づいて、保護されるべき対象として法的に位置づけられています。一方、移民は基本的に自発的な移動であり、法的な扱いや支援の枠組みは難民とは大きく異なります。

日本の移民政策の現状と最新動向

日本政府は「いわゆる移民政策ではない」との立場をとりつつも、深刻な人手不足への対応として、さまざまな制度を通じて外国人材の受け入れを拡大しています。

ここでは、現在の受け入れ制度の主な枠組みと、最近の政策変更や制度創設といった最新の動きについて整理していきます。

日本の主な外国人材受け入れ制度

現在の日本の外国人受け入れ制度は、専門的な知識や技能を持つ人材を対象とするものが中心ですが、実際には人手不足を補うための労働力確保の手段としても機能しています。

特に技能実習制度や特定技能制度は、その傾向が顕著です。これらの制度を通じて、多くの外国人が日本で生活基盤を築き、経済活動を支えていることが分かります。以下、外国人材受け入れ制度について解説します。

1.専門的・技術的分野の在留資格:「技術・人文知識・国際業務」

この在留資格は、エンジニア、通訳、デザイナー、マーケティング担当者など、専門的な知識や技術を有する外国人が日本で就労するためのものです。

申請には、大学卒業や一定の実務経験が求められます。対象となる職種は多岐にわたり、企業の国際化や高度人材の活用を目的としています。

2.技能実習制度

技能実習制度は、開発途上国への技能移転を目的として設立されました。しかし、実際には人手不足が深刻な産業での労働力確保の手段として活用されている側面が大きいと指摘されています。

制度の運用上、低賃金や長時間労働、ハラスメントなどの問題が報告されており、制度の見直しが求められています。

3.特定技能制度

2019年に新設された特定技能制度は、深刻な人手不足が認められる12の産業分野(介護、建設、農業、外食業など)において、一定の技能を持つ外国人材の受け入れを目的としています。

特定技能1号は最長5年間の在留が可能で、特定技能2号に移行すれば在留期限の上限がなくなり、家族の帯同も認められます。この制度は、即戦力となる外国人材の受け入れを促進するものです。

2024年からの新制度と入管法改正

2024年からの新制度と入管法改正により、日本の外国人材受け入れ制度は大きな転換点を迎えています。育成就労制度の創設や入管法の改正は、外国人材がより長期的に日本でキャリアを築き、定住へとつながる道を拓くことが期待されています。

育成就労制度の創設

2024年6月14日、技能実習制度に代わる新たな制度として「育成就労制度」を創設する法律が国会で可決・成立しました。この制度は、これまでの「国際貢献」という建前から、「人材育成と確保」を明確な目的としています。

具体的には、育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成し、当該分野における人材を確保することを目的としています。施行は2027年6月までに行われる予定です。

改正入管法の施行

2023年6月に成立し、2024年6月に施行された改正出入国管理及び難民認定法(入管法)では、難民申請中の送還停止規定の見直しが行われました。

これまで難民申請中は何度でも送還が停止されていましたが、3回目以降の申請者については「難民認定を受ける相当の理由」を示さない限り、送還の対象となる可能性があります。

日本における移民を巡る主な論点

日本の移民政策には制度の整備だけでなく、運用・受け入れ環境・社会統合など、さまざまな側面において課題が存在します。ここでは、移民を巡って日本社会が直面している主な論点を整理して紹介します。

労働力不足と文化的均質性のジレンマ

日本は少子高齢化により深刻な労働力不足に直面しており、外国人労働者の受け入れが経済成長の鍵となっています。しかし、文化的均質性を重視する社会的価値観やナショナリズム的傾向が、移民政策の推進に対する障壁となっています。

技能実習・特定技能制度の制度設計と運用課題

技能実習制度は、途上国への技術移転を目的としていますが、実際には人手不足を補う労働力確保の手段として利用され、低賃金や劣悪な労働環境などの問題が指摘されています。特定技能制度も導入されましたが、制度設計や運用面での課題が残っています。

社会統合(多文化共生)政策の未整備

外国人が地域社会に定着・参画するための日本語教育や生活支援策が十分に整備されておらず、多文化共生の実現には課題が残っています。支援策が断片化しており、受け入れ側・当事者双方にとって「共生」の実感が得られにくい状況です。

永住・定住と一時受け入れ政策の不均衡

高度人材や富裕層を対象とした永住政策と、技能実習生のような一時的労働者の受け入れ政策が併存しており、永住権の要件が厳格な一方で、一時的在留者が長期間居住しても定住化が進まない構造的問題があります。

難民対応と人道的観点での法整備

難民認定の厳格化や在留資格変更手続きの遅延、拒否された難民申請者の強制送還の迅速化など、手続き面の厳罰化が進む一方で、人道的保護の観点からの議論も高まっています。国際人権基準との整合性をどう担保するかが問われています。

地方自治体における移民受け入れと地域活性化

地方自治体では、人口減少地域の活性化策として外国人移住者の誘致を模索していますが、住宅インフラや医療福祉サービスの不足、地域住民との文化摩擦、言語対応コストなど、持続可能な受け入れ体制構築には多くのハードルがあります。

公共サービス負担と財政的影響

移民・外国人労働者の増加は、医療・年金・福祉などの社会保障制度への影響や税収とのバランスが問題となります。短期労働者が多い場合は負担増になる可能性が指摘されており、財政計画との整合性が求められています。

これらの論点は、日本が持続可能な社会を築く上で避けて通れない課題であり、今後の政策形成において重要な検討事項となるでしょう。

日本の移民受け入れにおけるメリットとデメリット

移民の受け入れは、社会に大きな影響を与えます。ここでは、光と影の両面を客観的に見ていきましょう。

移民受け入れがもたらす主なメリット

労働力不足の解消

日本は少子高齢化により深刻な労働力不足に直面しており、特に介護、建設、農業などの分野で人手不足が顕著です。外国人労働者の受け入れは、これらの産業における即戦力として期待されています。例えば、技能実習制度や特定技能制度を通じて、多くの外国人がこれらの分野で活躍しています。

経済の活性化

移民の増加は消費の拡大や新たなビジネスの創出につながります。多様なバックグラウンドを持つ人々が起業することで、社会にイノベーションがもたらされることも期待されます。実際、多様性のあるチームは問題解決能力が高まり、創造性が向上するとの研究結果もあります。

社会保障制度の維持

若い世代の外国人労働者が増えることで、年金や健康保険といった社会保障制度の支え手となり、制度の持続可能性が高まります。ただし、移民の受け入れが社会保障制度に与える影響については、受益と負担のバランスを考慮する必要があります。

文化の多様性(ダイバーシティ)

異なる文化や価値観に触れる機会が増えることで、社会全体がより豊かで寛容になる可能性があります。多文化共生の実現には、言語教育や地域社会での支援体制の整備が重要です。外国人労働者の受け入れは、企業内の文化的理解を深め、国際的な感受性を高めることにもつながります。

移民受け入れに伴う問題点と課題

社会保障費の増大

移民とその家族が日本の医療、教育、福祉などの公的サービスを利用することで、社会全体のコストが増加する可能性があります。特に、短期滞在者が多い場合、社会保障制度への負担が懸念されます。ただし、若年層の移民労働者が増加することで、年金や健康保険といった社会保障制度の支え手となり、制度の持続可能性が高まるとの指摘もあります。

治安悪化への懸念

一部の犯罪報道を背景に、「外国人が増えると治安が悪化するのではないか」といった不安の声が上がることがあります。確かに外国人による犯罪はゼロではありませんが、法務省の統計によると、外国人による刑法犯の検挙件数は2005年の43,622件をピークに減少傾向にあり、2021年には14,050件と約68%も減少しています。

ただし、2023年には検挙件数が15,541件と再び増加傾向を見せており、特定の地域や罪種においては警戒も必要です。

それでも、外国人の犯罪率が日本人と比べて極端に高いというデータはなく、国籍や出身に基づいた一般化には慎重になるべきです。治安への影響を論じる際には、感情や印象だけでなく、客観的な統計と冷静な視点に基づいた議論が重要です。

文化・習慣の違いによる摩擦

言語の違いや生活習慣、宗教などをめぐり、地域社会で日本人住民との間に摩擦が生じることがあります。特に、外国人が多く居住する地域では、ゴミ出しルールの違いや騒音問題など、日常生活におけるトラブルが報告されています。これらの課題に対処するため、日本語教育や生活サポート体制の整備が求められています。

国内の雇用への影響

特定の職種において、日本人労働者との間で雇用の競合が起こり、賃金水準に影響を与える可能性が指摘されています。特に、低技能労働者が多い分野では、外国人労働者の増加が日本人労働者の雇用機会や賃金に影響を及ぼす懸念があります。一方で、高技能移民の増加は産業発展に寄与するとの指摘もあります。

海外の移民政策における成功例と失敗例

世界に目を向けると、移民政策には様々な成功例と失敗例があります。

カナダの成功例:ポイント制と多文化共生の推進

カナダは1967年に世界で初めてポイント制の移民選抜制度を導入し、年齢、学歴、職歴、言語能力などの要素に基づいて移民を選定しています。この制度により、高度な技能を持つ移民を積極的に受け入れ、経済成長と多文化共生を実現しています。また、移民の社会統合を支援するための包括的な政策も展開されています。

フランスの課題:社会統合の遅れと郊外地域の孤立

フランスは旧植民地から多くの移民を受け入れてきましたが、社会統合が十分に進まず、移民が郊外の居住区(バンリュー)で孤立するケースが見られます。これらの地域では、貧困や失業、差別といった問題が深刻化し、社会不安や暴動の温床となることもあります。特に、2005年のフランス暴動は、移民の社会的排除と若者の失業率の高さが背景にあると指摘されています。

これらの事例は、単に人を受け入れるだけでなく、社会全体でどのように共生していくかという「社会統合政策」が極めて重要であることを示しています。

日本の移民に関するよくある質問

最後に、日本の移民問題に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

Q.移民が増えると日本の治安は悪化するのか

A.「移民の増加=治安の悪化」と一概に結びつけるのは早計です。たしかに一部の犯罪報道などにより、不安の声が上がることもありますが、全体的な統計に基づいた冷静な判断が必要です。

法務省の統計によれば、外国人による刑法犯の検挙件数は2005年の43,622件をピークに減少傾向にあり、2021年には14,050件と約68%も減少しました。これは長期的に見れば、外国人による犯罪が増加しているという印象とは異なる現実を示しています。

一方で、2023年(令和5年)には検挙件数が15,541件に増加するなど、近年はやや増加傾向も見られており、特定の地域や罪種(例:窃盗)では注意が必要です。

また、外国人の犯罪率は日本人と比較して顕著に高いわけではなく、全体の検挙人員に占める割合は約5%前後にとどまっています。重要なのは、国籍や出自だけで犯罪を語るのではなく、実際のデータに基づいて冷静に事実を分析する姿勢です。

犯罪の未然防止に向けた制度・環境の整備とともに、外国人への過度な偏見や誤解を避ける努力も、共生社会の構築には不可欠です。

Q.移民受け入れに反対する主な理由

A.移民受け入れに反対する意見の背景には、主に以下のような懸念があります。

・治安の悪化

・日本の文化や伝統が損なわれることへの不安

・社会保障制度への負担増

・日本人の雇用が奪われることへの懸念

これらの不安は、本記事で解説したデメリットや課題と重なります。政府には、こうした国民の不安に対して丁寧な説明を行い、十分な対策を講じながら政策を進めることが求められます。

Q.日本の移民は今後どうなるのか

A.日本の深刻な人手不足を背景に、外国人材の受け入れは今後も拡大していく可能性が高いです。「育成就労」制度の創設に見られるように、政府の政策は短期的な労働力補填から、長期的な人材確保と社会統合へとシフトしています。将来的には、特定の分野で永住を認めるなど、より本格的な「移民政策」へと舵を切る可能性もあります。

1.外国人材の受け入れ拡大の必要性

日本は少子高齢化と労働力不足に直面しており、特に介護、建設、農業などの分野で人手不足が深刻化しています。国際協力機構(JICA)の試算によれば、2040年までに約100万人の外国人労働者が不足する可能性があるとされています。

2.「育成就労」制度の創設と政策の転換

2024年に創設された「育成就労」制度は、従来の技能実習制度に代わる新たな枠組みであり、外国人労働者の人材育成と定着を目的としています。この制度の導入により、短期的な労働力補填から、長期的な人材確保と社会統合へのシフトが進んでいます。

3.「移民政策」への舵取りの可能性

政府は公式には「移民政策」を採用していないとしていますが、岸田前首相は2024年5月の参議院本会議で、「国民の人口に比して、一定程度規模の外国人やその家族を、期限を設けることなく、受け入れることで国家を維持する」政策を「いわゆる移民政策」と表現しました。 このような発言や政策の動向から、将来的には特定の分野で永住を認めるなど、より本格的な「移民政策」へと舵を切る可能性も否定できません。

まとめ:移民をめぐる日本社会の現在とこれから

本記事では、日本における移民問題について、最新の統計や政策動向を踏まえながら、メリット・デメリットの両面から幅広く解説してきました。

✅在留外国人は過去最多を更新しており、日本は実質的に「移民社会」となりつつあります。

✅政府は深刻な人手不足への対応として、「育成就労」制度の創設などを通じて、外国人材の受け入れを本格的に進めています。

✅移民の受け入れは、労働力の確保や経済活性化といった利点がある一方で、社会保障や文化摩擦、共生の難しさといった課題も併存しています。

今後ますます重要となるのは、「受け入れるか否か」ではなく、「どう共に生きるか」という社会統合と共生の視点です。

移民をめぐる議論は、労働・経済のみならず、教育、福祉、地域社会など日本の未来に直結する重要なテーマです。本記事が、皆さま一人ひとりがこの問題を「自分ごと」として考えるきっかけとなれば幸いです。以下のバナーより本件記事に関するホワイトペーパーを無料でダウンロードできます。