ユネスコの世界遺産は、本来、貴重な文化や自然を守り、次の世代へ受け継いでいくための制度です。ですが、登録された地域にはもう一つの重要な側面があります。それが、地域経済を活性化させる力です。

世界遺産に登録されることで、その場所には国内外から注目が集まり、観光客の増加、地域ブランドの向上、さらにはインフラ整備の加速など、さまざまな経済的な波及効果が生まれます。こうした動きは、地域にとって持続可能な成長のきっかけにもなり得ます。

本稿では、こうした仕組みをデータとともに読み解きながら、「持続可能な稼ぐ力」をどのように育てていくか、そのヒントを考えていきます。

世界遺産のメリット:経済価値のメカニズム

世界遺産登録がもたらす恩恵は、文化・自然の保全にとどまらず、地域経済のさまざまな領域に波及します。ここでは、そうした経済的インパクトの構造を、複数の視点から具体的に整理していきます。

観光による直接的な経済効果

世界遺産に登録されると、その地域への注目度が一気に高まり、国内外から多くの観光客が訪れるようになります。その結果、宿泊、飲食、交通、小売など、観光に関わる産業に直接的な売上がもたらされます。

たとえば、富士山は世界遺産に登録された初年度だけで、約61億円の経済効果があったと推計されています。これは、観光を通じた直接的な消費が、地域経済にどれほどのインパクトを与えるかを示す好例です。

“世界遺産”というブランドが生むプレミアム効果

「世界遺産」という名称そのものが、地域にとって強力なブランドになります。このブランド力によって、地元の特産品に高い付加価値がついたり、企業が世界遺産と連携したタイアップ商品を開発したりと、新たなビジネスの展開も生まれます。

結果として、農産物やお土産などの単価が上がり、地域により多くの利益(=付加価値)が残るようになります。こうした“プレミアム効果”は、地域の産業にとって大きな追い風となります。

インフラ整備がもたらす広がりある経済効果

世界遺産に登録されることをきっかけに、国や自治体による道路や港、通信環境といったインフラの整備が一気に進むケースは少なくありません。アクセスの改善は観光客の利便性を高めるだけでなく、地域全体の産業活動にも良い影響を与えます。

たとえば、物流の効率化や情報通信の高度化は、地場企業のビジネス環境を整えることにもつながります。このように、インフラ投資は観光だけでなく多方面への波及効果を生み出し、地域経済を底上げする要因となります。

地域に関わる人を増やし、持続的なつながりを生む

観光などを通じて地域を訪れる人が増えると、その土地に愛着を持つ「ファン」が生まれます。やがて、定期的に通うようになったり、都会と地域の二拠点で暮らす人も現れるなど、「関係人口」と呼ばれる新たなつながりが育っていきます。

こうした人たちの中には、地域への移住や起業を選ぶ人も出てきます。また、リモートワークの広がりによって、仕事を続けながら地方に拠点を置くことも現実的な選択肢になりました。結果として、地域に継続的な人の流れと経済活動が生まれ、長期的な税収の安定にもつながっていきます。

世界遺産がもたらす経済効果|4つの事例

世界遺産の登録は、地域経済にさまざまな形でインパクトをもたらしますが、その効果の現れ方は地域の特性や取り組み次第で大きく異なります。ここでは、国内の代表的な世界遺産を4つ取り上げ、それぞれがどのような経済効果を生み出しているのか、また、そこから見えてくる工夫や課題について整理しました。

| 事例 | 主な経済効果・観光規模 | 特色・示唆 |

| 富士山—信仰の対象と芸術の源泉 | 登録初年度の経済効果 約61億円 | 登山規制や清掃料導入など“過剰負荷”への対策を早期から実施。ブランド活用がアウトドア用品やコンテンツ産業へ波及。 |

| 佐渡島の金山 | 経済波及効果 585億円との試算(日本政策投資銀行公表値) | 「鉱山×環境×文化」をキーワードに6次産業化やe-バイク観光を展開。周回道路整備で物流効率も向上。 |

| 白川郷・五箇山の合掌造り集落 | 年間観光消費 約49億円、うち域外流出は約20億円 | 小規模集落ゆえの受入容量が課題。村外駐車場への集約や車両規制で混雑を抑え、景観条例などの制約により宿泊施設の新規参入を抑えつつ“体験・滞在型”観光への転換を図っている。 |

| 平泉—仏国土を表す建築・庭園 | 2023年の観光客 153万人(コロナ前比79%回復) | 農泊などの体験型観光を通じて滞在時間を延ばす施策を推進中。東北新幹線とのパッケージ化が鍵。 |

以下にそれぞれの特色の解説をいたします。

富士山—信仰の対象と芸術の源泉

■ 登山規制や清掃料導入など“過剰負荷”への対策が早期から実施

富士山では、登山者の増加による環境負荷や安全リスクに対応するため、以下のような対策が実施されています。

・入山料の導入

2025年の登山シーズンから、静岡県側の登山ルート(富士宮口、御殿場口、須走口)では、1人あたり4,000円の入山料が徴収されることになりました。これにより、従来の任意の「富士山保全協力金」は廃止され、入山料に一本化されました。

・夜間登山の規制

静岡県側では、午後2時から翌午前3時までの時間帯に入山する場合、山小屋の宿泊予約が必要となります。これにより、無理な日帰り登山(いわゆる「弾丸登山」)を抑制し、登山者の安全確保が図られています。

・事前学習の義務化

登山者は、入山前に富士山の保全や安全登山に関するルール・マナーの事前学習を修了し、入山証を取得する必要があります。

■ ブランド活用がアウトドア用品やコンテンツ産業へ波及

富士山のブランドは、アウトドア用品やコンテンツ産業など、さまざまな分野で活用されています。

・アウトドア用品

2023年には、富士山麓で「ADVENTURE SUMMIT 2023 at FUJI GATEWAY」という大規模なアウトドアフェスが開催され、国内外の約40のアウトドアブランドが集結しました。これにより、富士山のブランドがアウトドア用品業界に波及しています。

・地域ブランドの確立

富士市では、「富士ブランド事業」を推進し、富士山の恵みを活かした特産品の開発や販路拡大を図っています。また、山梨県では、「富士山ブランド・ロゴマーク」を活用し、県産品のPRや販路拡大を行っています。

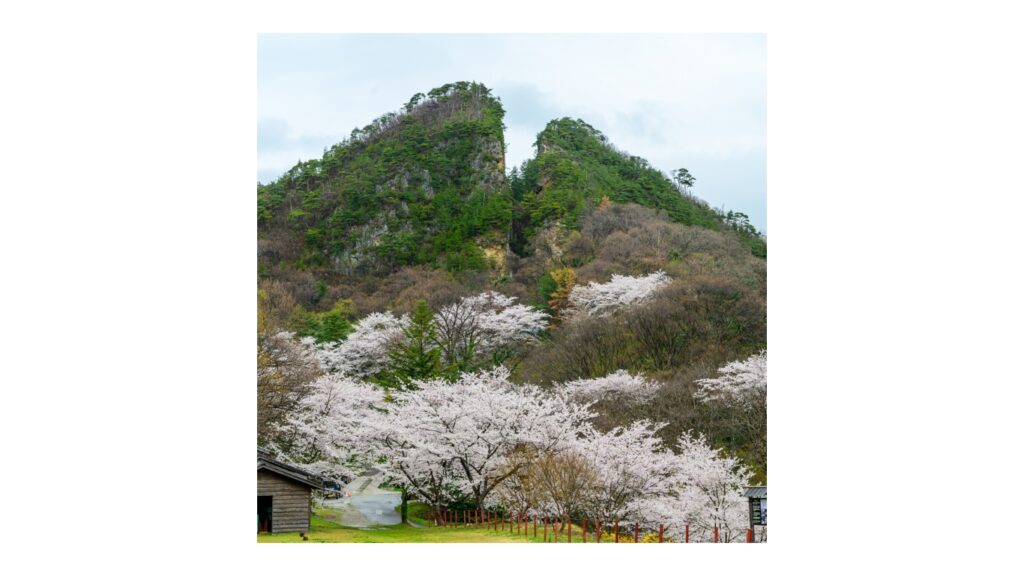

佐渡島の金山

■ 6次産業化の取り組み

佐渡島では、金山を含む地域資源を活用した6次産業化の取り組みが進められています。具体的には、地元の農林水産物を活用した加工品の開発や販売、観光資源との連携による体験型プログラムの提供などが行われています。これにより、地域内での付加価値の創出と雇用の確保が図られています。

■ e-バイク観光の展開

佐渡島では、e-バイク(電動アシスト自転車)を活用した観光プログラムが導入されています。これにより、観光客は島内の自然や歴史的な景観をより身近に感じながら巡ることができ、地域の魅力を体感する新たな手段として注目されています。また、e-バイクの導入は、環境負荷の低減や交通混雑の緩和にも寄与しています。

■周回道路整備で物流効率も向上

佐渡島では、地域内の物流効率を高めるための道路整備が進められています。特に、観光地や産業拠点を結ぶ道路網の整備・改良が行われており、これにより物資の輸送時間の短縮や観光客の移動の円滑化が図られています。これらの取り組みは、地域経済の活性化や住民の生活利便性の向上に寄与しています。

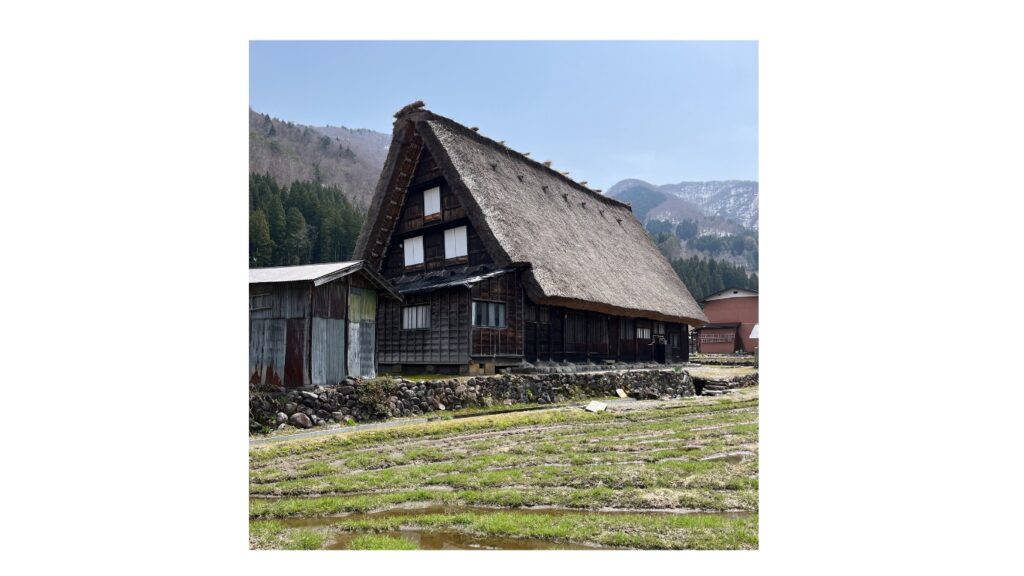

白川郷・五箇山の合掌造り集落

■ 小規模集落ゆえの受入容量が課題

人口約1,600人の白川村に年間200万人規模の観光客が押し寄せ、住民数の3,000倍という極端なオーバーツーリズムが続いています。

■ 駐車台数制限

合掌造り集落(荻町)内への車両乗り入れは禁止され、来訪者は村外の「せせらぎ公園駐車場」など指定駐車場に誘導されます。繁忙期はマイカー規制や大型バスの入替制限を行うなど、実質的な台数コントロールが行われています。

■ 宿泊施設について

白川村には、京都市や金沢市のような住宅宿泊事業(いわゆる“民泊”)を独自に制限する条例は2025年5月現在確認できません。ただし世界遺産保存地区内では「景観条例(2004)」や建築基準法上の伝統的建造物群保存地区指定により新築・用途変更が厳しく制限されており、結果として“新規の民泊はほぼ出せない”状態になっています。実際に営業している宿泊施設は合掌造り民宿21軒程度にとどまります。

■ “質の高い滞在型”へのシフトを模索

国・県の観光振興資料でも「体験型・滞在型ツーリズム」を核にする方針が示され、白川村はナイトツアーや集落ガイド、里山体験などを拡充中です。ただし宿泊在庫が少ないため、日帰り中心という構造はまだ大きくは変わっていません。

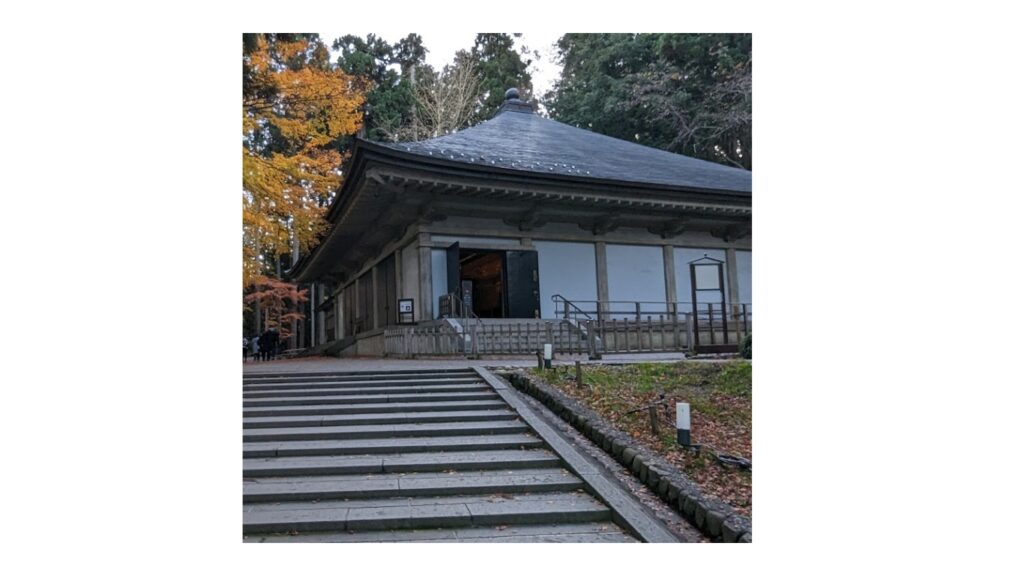

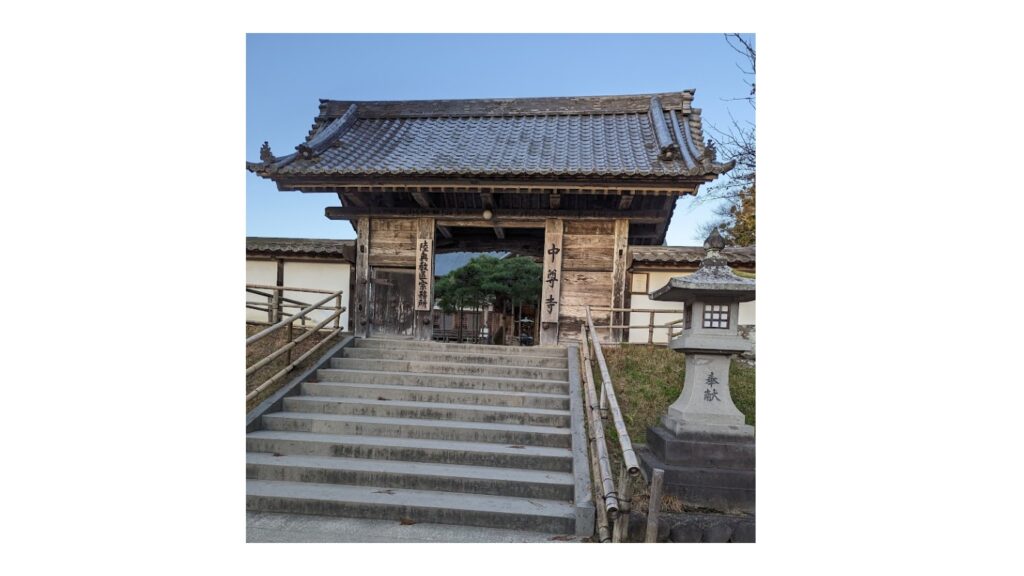

平泉—仏国土を表す建築・庭園

■農泊の推進

平泉町では、農業体験や農家民泊を通じたグリーン・ツーリズムが積極的に展開されています。「平泉町グリーン・ツーリズム推進協議会」が中心となり、農作業体験や農家宅での宿泊体験などを提供しています。

また、平泉町と隣接する一関市は「平泉一関エリア農泊推進協議会」を設立し、農泊を通じて観光客の滞在時間延長を図る取り組みを進めています。

■東北新幹線とのパッケージ化

平泉へのアクセスは、東北新幹線「一ノ関駅」から在来線で「平泉駅」へ向かうルートが一般的です。旅行会社各社は、新幹線の往復切符と宿泊を組み合わせたパッケージツアーを販売しており、観光客の利便性向上と滞在促進を図っています。

■滞在時間延長の施策

平泉町と一関市は、農泊の推進や新幹線パッケージツアーの活用を通じて、観光客の滞在時間延長を目指しています。これにより、地域経済の活性化や交流人口の増加を図る施策が進められています。

世界遺産登録がもたらす主な経済効果のポイント

世界遺産に登録されることは、地域にとって大きなチャンスです。観光客の増加やブランド力の向上など、経済面での好影響が期待されます。しかし、その効果を一時的なブームで終わらせず、地域に根づいた持続的な成長につなげるためには、いくつかの視点が欠かせません。

ここでは、世界遺産登録によって生まれる主な経済効果と、それを継続的に発展させていくためのポイントを順に見ていきます。

1.初年度は経済効果が大きいが、継続には長期的な関係が必要

世界遺産に登録されると、その地域には観光客や注目が一気に集まり、最初の年には大きな経済的効果が見込まれます(例:宿泊・飲食・お土産などの需要増)。しかし、そのブームは長続きしにくく、数年後には訪問者数や消費額が減少するケースもあります。

そこで重要になるのが、「関係人口」の存在です。これは一度きりの観光客ではなく、その土地と継続的に関わってくれる人々(リピーター、地域づくりに関心のある人など)を増やし、持続可能な地域経済を築いていくという視点です。

2.「ただ見る観光」から「体験する観光」へ転換

従来の観光スタイル(例:景観を見るだけ、写真を撮るだけ)では消費は限定的です。これに対して、次のような「参加体験型」の観光を取り入れることで、観光客1人あたりの消費額が増え、収益も安定します。

・地元の人が案内するガイドツアー

・手作り体験や文化に触れるクラフトワークショップ

・働きながら滞在するワーケーション施設など

単なる観光地ではなく、「何度も訪れたくなる場」や「特別な体験ができる場」を提供することで、経済効果はより強固なものになります。

3.受け入れの限界を守ることが、収益とブランド価値を守るカギ

観光客が増えること自体は良いことですが、受け入れ可能な人数(環境収容力)を超えてしまうと逆効果です。

・ゴミ問題や交通混雑

・自然環境や歴史的建造物の劣化

・観光客の満足度の低下

こうした事態は、世界遺産としての価値やイメージを損なう結果となり、長期的には観光客の減少、つまり収益の低下にもつながります。

したがって、「適正な人数に絞って丁寧に対応する」というマネジメントが、結果として地域にとって最も持続的で利益のある方法となります。

世界遺産活用の課題とリスク

世界遺産への登録は、地域の認知度を高め、観光資源としての価値を大きく高める一方で、その注目度の高さから新たな課題も浮上します。なかでも近年、世界各地で深刻化しているのが「オーバーツーリズム」の問題です。ここでは、そうした課題とリスクについて詳しく解説します。

オーバーツーリズムへの対応が鍵

観光客が急激に増えると、地域の生活道路が渋滞したり、美しい景観が損なわれたり、ゴミの問題が深刻化するなど、さまざまな課題が発生します。こうした「オーバーツーリズム」の影響にどう対応するかは、持続可能な観光地づくりの大きなテーマです。

たとえば富士山では、登山者の数に上限を設けたり、入山料を導入してその収益を山の環境保全に活用するなど、バランスの取れた観光管理の仕組みが少しずつ形になってきています。

域外流出(リーケージ)の現状と課題

観光消費が地域外へと流出する「域外流出(リーケージ)」は、地域経済の持続可能性を損なう要因の一つです。白川郷では、観光消費の約40%が地域外に流出しているという試算があり、これは地域経済への波及効果の制限を意味しています。

白川郷:域外流出の原因

この域外流出の主な要因は、商品やサービスの供給体制にあります。地元での製造・流通体制が不十分であるため、土産物の多くが他地域(例:高山)で製造されたもので占められており、地元産品による観光消費の取り込みが限定的です。また、白川郷の荻町集落では伝統的に不動産の売却や外部への貸出を控える姿勢が維持されてきたものの、実際には「白川郷」の名称を冠した全国展開の店舗も存在し、外資の流入が進行しています。ただし、この域外流出は、外資系チェーンの直接的な進出というよりも、供給体制の脆弱さに起因している点が特徴です。

対応策:地域内経済循環の強化とルール設計

域外流出を抑制するには、地域内での製造・供給体制の整備と強化、さらには地元産品の開発と販売促進が不可欠です。観光客の消費を地域内で完結させる仕組みを構築することで、地域経済への還元を高めることができます。特に、冬季ライトアップなどの観光イベントにおいては、過剰な混雑への対応も含め、施設ごとに独自の創意工夫が求められます。

さらに、外資の流入を一律に拒否するのではなく、地域の文化や景観との調和を前提とした「どう建てさせるか」というルール設計とガバナンスの構築が重要です。

社会・環境コスト|見えにくい「コスト」にも目を向けることが大切

世界遺産を守っていくには、美観や建物の修復といった維持管理の費用に加え、自然災害が起きた際の防災対策や復旧のコストなど、地域にとって無視できない負担が発生します。こうした「社会・環境コスト」は、観光の利益とは別に計画的に備えておくことが重要です。

そのためには、観光収益の一部を基金として積み立て、いざという時に備える持続可能な資金のしくみをあらかじめ整えておく必要があります。

パンデミック・自然災害リスク|「備え」が求められている

パンデミックや自然災害といった予期せぬ出来事により、観光需要が突然消えてしまうリスクは常に存在します。たとえば、新型コロナウイルスの流行時には、訪日観光がほぼゼロにまで落ち込みました。このような外的ショックに備えるためには、「収益の多様化」が鍵となります。

その一つの取り組みが、神社や観光地を仮想空間に再現する「デジタルツイン」の活用です。たとえば“バーチャル参拝”では、現地に行かずとも、360度映像やVRを通じて歴史や文化を学ぶことができ、オンラインで絵馬の奉納や御守りの購入、祈祷・御朱印の体験も可能になります。

このようなデジタル体験は、クラウドファンディングなどを通じた海外からの支援にもつながり、現地への観光が難しい時期でも、文化や地域経済との接点を保ち続ける手段として有効です。実際、バチカン美術館ではコロナ禍に360度映像を活用して館内を公開し、世界中の人々に文化を届けながらプロモーション効果も上げました。

今後、デジタルツインは観光分野における新たな柱として、文化財の保存や教育コンテンツにも応用が期待されています。

持続可能な観光のために、今求められる「価値づくり」

世界遺産をはじめとする観光資源が、一時的なブームで終わることなく、地域に根づきながら長期的に発展していくためには、「持続可能な価値」をいかに創出していくかが重要なテーマとなります。

その実現には、観光を単なる消費活動ではなく、地域経済や社会とつながる仕組みとして捉え直す視点が求められます。ここでは、地域の事業者と自治体それぞれの立場から、持続可能な価値創造に向けた具体的なアプローチをご紹介します。

事業者向けアプローチ

1.体験型サービスの開発

地域の魅力を“体感”できるサービスは、観光の質を高め、リピーターを生み出す鍵となります。たとえば、電動アシスト自転車(E-bike)を使った地域周遊ツアーや、伝統工芸を実際に体験できるワークショップなどは、単なるモノ消費では得られない満足感を提供します。

こうした高付加価値型の商品設計によって、観光客との継続的な関係づくりが可能になります。

2.地域商材のブランディング

地元の農産品や工芸品などの地域商材には、ブランドとしてのポテンシャルがあります。たとえば、地理的表示(GI)認証の取得や、環境配慮(カーボンニュートラルなど)を示すラベリングを取り入れることで、他地域との差別化が図れます。

特に、社会的責任への意識が高いビジネスパーソン層への訴求力が高まり、販売の広がりが期待できます。

3.ESG投資・インパクト投資の活用

環境や地域社会への貢献が明確なプロジェクトには、ESG投資やインパクト投資という新たな資金調達の道があります。たとえば、環境保全活動や伝統文化の継承などに取り組む際、投資家に対して具体的な成果(リターン)を提示できれば、資金と広報の両面での支援が得やすくなります。

このような姿勢は、企業のCSR活動との連携を深め、地域経済の持続可能性にもつながります。

自治体向け政策パッケージ

1.観光キャパシティの適切な管理

観光地の魅力を維持するためには、過剰な来訪を防ぐ「キャパシティコントロール」が重要です。入域税の導入や、混雑時に料金を上げる変動価格制などを活用することで、過密化の抑制と観光体験の質向上を両立できます。

2.地域経済の循環率を高める仕組みづくり

観光による経済効果を地域にしっかりと還元するためには、条例による制度設計が有効です。たとえば、地元企業からの調達比率や地域内の雇用率をKPIとして設定し、施策ごとの効果を見える化することで、地域にとって実のある成果が残る仕組みがつくれます。

3.デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進

観光施策の最適化にはデータの活用が不可欠です。人の流れを可視化するデジタルプラットフォームを導入すれば、混雑の緩和と観光消費の分散という、両立が難しい課題のバランスを取ることができます。

こうしたDXの活用によって、自治体は「地域活性化」と「持続可能性」をともに実現する観光政策を推進することが可能になります。

共創プラットフォームとガバナンス

地域の観光をより良くしていくためには、さまざまな立場の人たちが協力し合う「共創(きょうそう)のしくみ」が大切です。たとえば、観光協会、観光地のマーケティングを担うDMO(観光地域づくり法人)、地元の銀行や信用金庫、さらには新しいアイデアを持つスタートアップ企業などが一緒になって、地域版のPPP(官民連携)の仕組みを作ります。

このしくみでは、観光に関するガイドライン(運営方針)、資金の使い方や投資計画、取り組みの成果をチェックするモニタリング(進捗管理)などを、ひとつの窓口でまとめて管理します。これにより、関係者の間で情報の透明性が保たれ、物事がスピーディに進むようになります。

デジタル・イノベーションの活用

観光の現場でも、最新のデジタル技術をうまく使うことで、サービスの質を高めたり、環境への負荷を減らしたりすることができます。以下にその例を紹介します:

・AR/VRガイドの活用:

混雑や環境負荷の高い場所(たとえば世界遺産の一部など)を、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)で再現し、実際に行かなくても体験できるようにします。このようなデジタル体験に入場料を設定することで、新しい収益源にもなります。

・NFT型の寄付証明:

自然や文化財を守るための寄付に対し、NFT(デジタル証明書)を発行する仕組みです。これにより、寄付をした証として世界中の人に記念となるデジタルアイテムを提供でき、小口でもたくさんの支援を集めやすくなります。

・生成AIによる多言語ガイドボット:

AIを使った自動ガイドが、複数の言語に対応した観光案内を行います。これにより、外国人観光客にも対応しやすくなる上、人件費を抑えながら、どの場所でも同じ質のサービスを提供できます。

このような取り組みは、地域の観光を「持続可能」で「魅力的」なものにするための大切な手段です。複数の関係者が連携し、デジタル技術を取り入れることで、地域全体の力を高めていくことが可能になります。

まとめと提言

世界遺産は、ただ大切に「守る」だけでなく、地域に収入をもたらす「稼ぐ」資産としても活用できます。しかし、目先の観光客を集めることばかりに力を入れてしまうと、自然環境が壊れたり、地域の人々の負担が増えたりして、本来の価値が失われてしまうおそれがあります。

ビジネスに関わる皆さんへ──地域の文化や自然などの資源を、商品として売るのではなく、人々がその価値を実感できる体験型のサービスに変えることで、持続可能で新しい成長のチャンスが生まれます。これが、これからの時代に求められるビジネスモデルです。

自治体の皆さんへ──観光による収益を高めながらも、自然や地域の暮らしを守るためには、「どれくらいの人が訪れても大丈夫か(環境の受け入れ能力)」と「どのくらいの収益が見込めるか」を、制度やデータ、デジタル技術を使って、科学的にバランスよく判断していくことが大切です。

そして最後に大切なのは、地域のさまざまな立場の人々-住民、企業、行政、観光関係者などが、「世界遺産の価値をどう守り、どう活かすか」という思いと責任を共有し、協力していくことです。世界遺産を守りながら活かしていくための仕組み(エコシステム)を育てるには、この共通の覚悟が不可欠です。

本稿が、そうした戦略づくりの一助となれば幸いです。