日本は長く低金利の時代が続いてきましたが、世界が多くのリスクや時代の変化にさらされる中、各国の金融機関では金利の引き上げが進んでおり、日本の金融機関も例外ではなくなりつつあります。

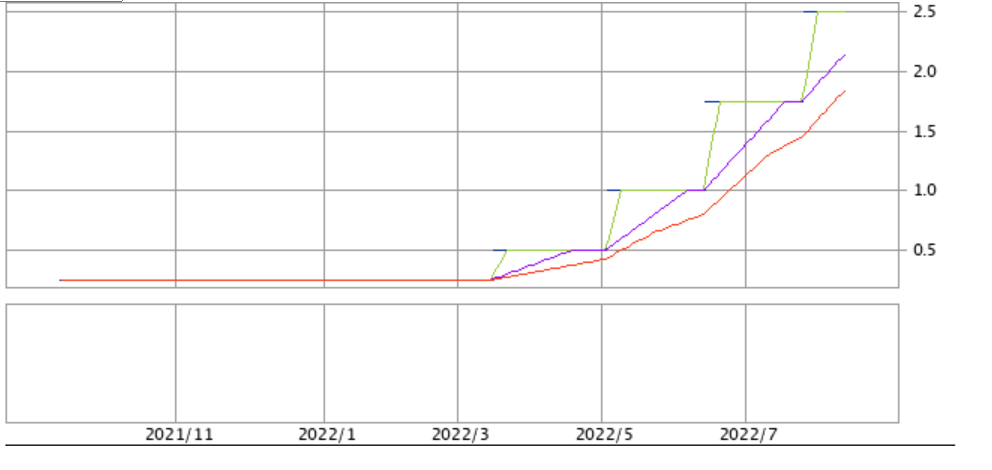

アメリカのフェデラルファンドレート(加盟銀行が互いに短期資金をやりとりする市場で成立する金利)が以下のグラフのように上がってきています。

一方で、日本においても長期金利が以下のグラフにあるように上がってきています。

金利が上昇することで、真っ先に悪影響を受けることになるのは借入金額の大きい、あるいは借り入れ割合が大きい中小企業です。低金利で成立していたビジネスモデルも、金利上昇によって従来のような事業形態を維持できなくなる可能性があります。

今回は、金利上昇リスクの高まりに伴い、中小企業が備えておくべき対策についてご紹介します。

なぜ?金利は上昇するのか?

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、世界では突如として低金利対策が行われ、中小企業の負担軽減が進みました。しかし、新型コロナワクチン開発などに伴い、経済の正常化が進む中で、各国の金融機関では一転して金利の引き上げが敢行され、日本でも近いうちに金利引き上げが行われるのではないかという意見も出てきています。

金利上昇の背景にあるのは、流通コストの増大などに伴う資源高です。資源価格の高騰に伴い、各国の商品の物価も上昇し、世界ではインフレが進んでいます。そこで金利を引き上げることで、急激な通貨価格の暴落を防ごうという取り組みが各国で行われているわけですが、円安が進む日本においても例外ではありません。

実のところ、金利上昇がインフレの抑制にどれほど効果があるのかについては、意見が分かれるところでもあるのですが、世界の金融機関がインフレ抑制に向けた金利引き上げに踏み切る中、日本もついに金利の引き上げを決断するのではというのが多くの人が考えるところです。

金利上昇は中小企業にどんな影響を与えるのか

金利上昇は企業に大きな影響を与えるとされていますが、具体的にどのような悪影響を被ることになるのでしょうか。想定される影響について、確認しておきましょう。

利子負担の増加

金利上昇によって真っ先に影響を受けるのは、借入金依存度の高い中小企業です。大企業はたとえ資金調達のコストが金利の引き上げによって増大したとしても、銀行からの調達だけではなく、コマーシャルペーパーや社債など市場からの調達、条件が備わっていれば公募増資や、転換社債など多方面から資金調達が可能です。

しかし、銀行からの借入が大きい中小企業の場合、金利の上昇は直接コストの増加につながるため、無視できない問題に直面することとなります。例えば、銀行から10億円の借り入れをしている企業においては、現在の金利5%で借りられている場合において、金利の支払いは5,000万円になりますが、これが金利上昇により金利が10%になった場合、金利の支払いは1億円になってしまいます。金利が変わるだけでも金利コストは大きく変わってきてしまいます。

日本はこれまで世界でも稀に見る低金利国家であったこともあり、多くの中小企業は低金利であることを前提としたビジネスモデルを構築していました。しかし、金利上昇によって事業が大きく傾いてしまうリスクを抱えています。

これまで、日本銀行が金利の引き上げに動かなかったのは、日本の景気対策の一環として低金利であることが有効とされてきたためです。金利が上がれば企業の投資は抑制され、経済活動が鈍化すると考えられているからです。

一方で、世界のグローバル化は進み、日本もアジア有数の経済大国として、世界に大きな経済効果を与えるとともに、その恩恵に与る国でもあります。世界中でインフレが進めば、日本国内でもその影響を受けることになります。

こうなると日本も物価上昇に対応するための施策が求められ、金利上昇がその選択肢の中に当然入ることとなるでしょう。つまり、借入額の大きな中小企業は、すぐにでも金利上昇に備えた対応策を講じる必要があります。

設備投資の鈍化

金利が上昇すると、企業は銀行からの借入を以前のように受けることが難しくなるため、さらなる資本の投下によって事業規模を拡大することが難しくなります。特に設備投資のような費用のかかるプロジェクトに取り掛かることは、金利が上昇してからではますますやりにくくなってしまうでしょう。

最近は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の機運が高まっていることで、各企業で大規模な設備投資や業務改革が進められています。金利上昇が進めば、こういった一連のデジタル改革も鈍化してしまう可能性があります。

債務不履行のリスク増大

借入金利の上昇は、企業が債務不履行に陥るリスクの増大につながることも懸念されています。利払負担の上昇は、直接企業に重荷となってしまうため、金利上昇が中小企業にもたらすメリットはありません。利払負担の増加に耐えられない事業モデルを構築してしまっている場合、金利上昇によって債務不履行に陥る可能性は、かなり高まると見て間違いありません。

金利の上昇が進むアメリカでは、すでに債務不履行に陥る企業が現れ始めています。2022年2月時点で、世界で借金が返せなくなる債務不履行に陥った企業は、年初以来すでに8社に到達していたとされ、金利もコロナ以前の水準を上回っていることから、この数は今後さらに増えることが想定されます。

参考:https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL167FC0W2A210C2000000/

金利上昇が日本で進めば、このような企業が今以上に現れることになるでしょう。

金利上昇の対応策とは

金利上昇が行われるかどうかは金融機関の判断であるため、こちらからその決定に影響をもたらすことはできません。金利上昇の懸念は日に日に大きくなっているため、あらかじめ対策を進めておくことが大切です。

金利上昇に有効な対応策として知られているのは、以下の3つの取り組みです。

借り入れを早めに返しておく

1つ目の施策は、借入金額を金利が低いうちに返済しておくということです。分割で返済額を支払うと、返済中に金利の上昇があった際、その分の額が上乗せされてしまいますが、金利上昇前に、借入金の割合を減らすことで金利払いの負担を軽減することができます。

借入額を小さくすることは、金利上昇に伴う悪影響を低減する為の数少ない有効な方法です。ただ、わざわざ銀行からお金を借りないといけない状況である以上、借り入れたお金をすぐに返済できるケースは極めて稀でしょう。

そのため、借入金を返済する為の手立てとしては借りたお金にできるだけ手をつけない状態で返済したり、設備投資として購入した会社の資産を売り払うなどして返済にあてる必要があります。

株式による調達が可能であれば、第三者割当により資金を調達して、借り入れを返済するという方法もあります。

低金利にかこつけて事業拡大に舵を切ったが、金利が上がってしまっては事業計画が崩れるという場合、このような返済もやむを得ない手段の一つとして考えておきましょう。

固定金利の借入に切り替える

2つ目の方法は、変動金利ではなく、固定金利の借入に切り替えるという選択肢です。変動金利の借入を選ぶ人が多いのは、低金利で借入を行いやすいことにありますが、現在のような利上げのリスクが高まっている場合、急な利率の増大の可能性もあるため、かえって利払額が大きくなる懸念もあります。

そこで、固定金利の借入に切り替えることで、利上げが決定しても借入当初に設定した利率で返済を続ければ良いため、利率が変動するリスクを回避できます。ただ、その分固定金利の借入の場合は、元々の利率が高めに設定されているため、そのことを踏まえたプランを検討する必要があるでしょう。

金利上昇を前提とした経営戦略を策定する

3つ目の方法は、思い切って金利がこれから上がっていくことを想定した経営戦略に切り替えることです。金利が上がることは望ましくありませんが、実際問題として金利が上がっていくことが想像に難く無い以上、金利が上がっても継続できる事業モデルを検討しなければなりません。

早期から金利上昇を前提とした計画を策定しておけば、いざ金利が上がった場合でも想定内の対処法で切り抜けることができます。

金利上昇と合わせて懸念すべき中小企業の脅威について

中小企業は、金利上昇に対して何らかの手を打っておくべきなのはもちろんですが、それ以外の脅威にも備えておかなければなりません。金利上昇と合わせて懸念すべき中小企業の脅威について、ご紹介します。

物価の高騰

物価の高騰は、金利上昇の原因となっているだけでなく、直接企業のビジネスモデルに悪影響を与えています。メーカー企業は原材料の高騰に伴い、商品価格の引き上げを迫られており、売上の低下に備えなければなりません。

急激な円安

急激な円安が進んだことも、企業にとってはマイナスの影響が大きいことを懸念しておく必要があるでしょう。

これまで、円安が起こると海外から日本製品の購入が進み、輸出業が潤うとして歓迎されるケースもありました。しかし2022年に入って続いている円安傾向についてはあまりに急な円安であることや、仕入れコストの増大が進んでいることから、円安によって得られる恩恵は非常に小さく、デメリットしかないという意見が強まっています。

参考:https://mainichi.jp/articles/20220618/k00/00m/020/090000c

特に、海外市場の開拓が進んでいない日本の中小企業にとって、円安のメリットはこれといってなく、やはり円安による恩恵が期待できないことがわかります。

実際のところ、金利上昇に対して有効な施策は限られており、対策を打ったところで確実に金利上昇を乗り切れるとも限らないのが現状です。

ただ、それでも中小企業にとって金利上昇がどのような意味を持ち、付随するリスクがどんなものかを理解しておくことは、これからの事業策定において大きな意味を持ちます。安定した企業経営を実現するためにも、金利上昇に向けた備えを早いうちから進めておくべきでしょう。

(おまけ)すぐに資金調達ができる方法とは?

金利上昇局面において、金融機関においては審査を厳しくする傾向にあります。そのため、すぐに資金を調達できる方法としてファクタリングがあります。審査が簡単ですぐに資金調達をすることができます。以下の会社がファクタリング会社として有名な会社です。月末に支払う資金において少しでも余裕を持たせたい場合は特に検討してもよいかもしれません。

アクセルファクター

日本マーケティングリサーチ機構の調査では、安心して利用できるファクタリングNo.1として評価されています。即日入金・審査通過率93%が特徴的です。金額が100万円以下の売掛金や未収金「少額債権」への対応もしています。お申込みをしてからすぐにメールで連絡がありますので、素早い審査が可能です。詳細は以下のバナーをご覧ください。

ファストファクタリング

対面なしで、かつオンラインで完結します。最短60秒で査定をすることが特徴的です。

将来発生する債権に対してもファクタリングが可能です。さらに、分割での支払いも可能です。

ファクターズ

リピート率91.3%、審査通過率が93.4%の実績があるファクタリングです。

他のファクタリング会社との相見積もりを歓迎していることからも、良い条件を提示することに自信があると思われます。