少子高齢化と若年層の流出という課題に直面する地方自治体が、今、バーチャルYouTuber──通称VTuberに活路を見出しています。

「役所のHPは見ないけれど、VTuberの動画なら観ます」。そんな声が示すように、VTuberは若者との強力な接点を持ち、これまでの広報では届かなかった層に地域の魅力を届ける手段として注目を集めています。

本記事では、「春日部つくし」「茨ひより」など、各地で成果を上げている事例を通じて、なぜ今、自治体がVTuberを“次世代の広報大使”として活用しているのか、その理由と可能性をひもときます。

デジタルとリアルをつなぐ新しい広報のかたち。VTuberは話題づくりにとどまらず、持続可能な地域ブランディングの要となりつつあります。

- VTuberとは?基礎知識

- なぜVTuberは注目される?

- 地方創生×VTuberの成功事例

- 1.埼玉「春日部つくし」― 個人VTuber×地域PR

- 2.茨城「茨ひより」― 自治体VTuberの先駆け

- 3.沖縄「根間うい」― 愛着を軸にした継続発信

- 4.福井「紫式部」― 文化×現代性のことば案内人

- 5.山口「のんのちゃん」― 町花発の交流型VTuber

- 6.岩手「岩手さちこ」― DX広報の成功例

- 7.奈良「奈々鹿」― 若者に寄り添う親しみ系広報

- 8.長野「信州なかの」― 自然・農産物×テクノロジー

- 9.鳥取「えびちゃん」― 伝統とDXの架け橋

- 10.【熱狂型】周央サンゴ × 志摩スペイン村

- 11.【メディア型】中京テレビVTuber「大蔦エル」

- 12.【大手連携】ホロライブ「ほろ〜かる」in京都

- 13.【ふるさと納税】まちスパチャプロジェクト

- VTuberが地方創生に効く理由

- 見落としがちな課題

- 担当者が意識すべきこと

- まとめ ― VTuberと地方創生の未来

VTuberとは?基礎知識

VTuberとは「バーチャルYouTuber」の略称で、2Dまたは3Dのアバターを介して動画配信を行う配信者を指します。主な活動の場はYouTubeですが、近年では他の動画プラットフォームでも広がりを見せています。

仕組みとしては、モーションキャプチャー技術を用いて演者(中の人)の動きや表情をリアルタイムでアバターに反映させます。これにより、キャラクターがまるで実在しているかのように振る舞い、視聴者との自然なコミュニケーションが可能になります。

大きな特徴は「双方向性」と「人格」です。アニメや漫画のキャラクターとは異なり、VTuberは視聴者のコメントに即時に反応し、交流を通じて親近感や信頼を築きます。こうした関係性は強固なファンコミュニティを生み出し、その結果、配信内容や紹介する商品が受け入れられやすくなります。

VTuberの代表例としては、黎明期から活躍する「キズナアイ」をはじめ、現在の人気を牽引する「ホロライブ」所属の「宝鐘マリン」「兎田ぺこら」などや、「にじさんじ」所属の「壱百満天原サロメ」「葛葉」などが挙げられます。

なぜVTuberは注目される?

地方が抱える構造的な人口課題に対応するため、日本各地の自治体では、観光誘客や移住・定住の促進に向けた情報発信の強化が進められています。

しかし、「広報誌」「自治体の公式HP」「紙のパンフレット」など、従来の手法では、特に若年層へのアプローチに限界がありました。

そうした中で、新たな情報発信の選択肢として注目されているのが、VTuber(バーチャルYouTuber)の活用です。

ユーザーローカルの調査によれば、2022年11月時点で日本国内のVTuberは2万人を超え、視聴者数は数千万人規模にのぼります。中でも10〜30代の若者に強い影響力を持つVTuberは、自治体が「つながりたい」と願う層と重なっており、強力なコミュニケーションチャネルとして期待されています。

こうした背景を受けて、近年ではVTuberを活用した地方創生の取り組みが全国で次々と生まれています。自治体公認のご当地VTuberが地域の魅力を発信したり、観光キャンペーンやPR動画に登場したりと、VTuberは“次世代の広報大使”としての存在感を高めつつあります。

地方創生×VTuberの成功事例

近年、全国の自治体や企業がVTuberと連携し、地域振興において目に見える成果を上げるケースが増えてきました。

VTuberは、単なるプロモーションの枠を超えて、観光・文化・ふるさと納税・DX施策といった多方面での地域活性化に貢献しています。

ここでは、その中でも特に象徴的な成功例を取り上げ、どのようにVTuberが地域とつながり、成果を生み出しているのかをご紹介します。

1.埼玉「春日部つくし」― 個人VTuber×地域PR

春日部つくし

チャンネル登録者数 17.9万人

埼玉県は、個人で活動していたVTuber「春日部つくし」さんを「埼玉バーチャル観光大使」に任命しました。彼女は“バーチャル埼玉県民”として、県内の観光スポットや特産品の魅力をYouTubeなどを通じて継続的に発信してきた人物です。

この取り組みにより、以下のような目覚ましい成果が生まれました。

・つくしさんが出演するYouTubeチャンネルの登録者数が、わずか1年半で15倍に増加

・彼女がガイドを務めたバスツアーは、発売からわずか1時間半で完売

これらの成果は、VTuberのファン層が持つ高いエンゲージメントと、つくしさん自身の地域との親和性を活かした好例といえます。

また、この事例は、自治体が一からVTuberを開発・育成するのではなく、すでに影響力とファン基盤を持つ個人VTuberと連携する戦略が有効であることを示した点でも、注目に値します。

2.茨城「茨ひより」― 自治体VTuberの先駆け

いばキラTV – IBAKIRA TV –

チャンネル登録者数 18.2万人

茨城県が公式に運営するVTuber「茨ひより」は、日本で初めて自治体により誕生した公認VTuberとして、2018年にデビューしました。「県庁職員」の設定で活動し、県内の観光地、特産品、イベント情報などを親しみやすく発信しています。

その活動は年々広がりを見せており、以下のような分野にまで及んでいます:

・観光・地域PR動画の制作

・選挙啓発キャンペーンへの参加

・eスポーツ大会への出演

・海外向けYouTubeチャンネルでの多言語発信

こうした多角的な情報発信により、若年層との接点を強化しながら、県のイメージ刷新や認知度向上に貢献してきました。

「茨ひより」は、自治体VTuberの草分け的存在であり、行政が自らVTuberを制作・運用するモデルの先駆例として、多くの自治体に影響を与える存在となっています。

3.沖縄「根間うい」― 愛着を軸にした継続発信

根間ういちゃんねる

チャンネル登録者数 11.4万人

注目したいのが、沖縄のご当地VTuber「根間うい」です。沖縄公式ではないものの、沖縄県と連携しながら活動を展開しています。例えば、沖縄県警察のバーチャル広報官を務めたり、観光ポスターに起用されたりするなど、行政との協力も積極的に行ってきました。

さらに、地域活性化を目的としたプロジェクトにも参加し、沖縄の文化や魅力を広く発信しています。その存在は、まさに沖縄を代表する顔の一つと言えるでしょう。地元・沖縄の魅力を広く発信することを目的に活動するキャラクターです。

YouTubeチャンネルやSNSでは、観光・文化・グルメなど、沖縄にまつわる話題を中心に取り上げており、地元への深い愛着を感じさせる発信スタイルが、県民や沖縄ファンから高い支持を集めています。

活動の成果として、以下のような実績が挙げられます:

・沖縄県内での認知度は66%に達するとされ、地域での高い浸透度を示しています

・地上波テレビ番組への出演、各種イベントでの登壇

・一日警察署長としての活動など、バーチャルを超えてリアルな地域活動にも参画

「根間うい」は、VTuberとしての発信にとどまらず、地域社会とのつながりを築きながら活動を継続している点が特徴です。

観光促進や地域認知向上といった目的に加え、住民とキャラクターの距離感が近い、ご当地VTuberならではの信頼形成がなされており、長期的な地域ブランディングの一環としても注目されます。

4.福井「紫式部」― 文化×現代性のことば案内人

紫式部@越前市公認VTuber

チャンネル登録者数 1.16万人

福井県越前市の公認VTuber「紫式部」は、2024年2月1日に越前市とVTuberプロデュース企業Activ8の共同プロジェクトとしてデビューしました。

平安時代の作家・紫式部が都から越前へ移り住んだという史実をベースに、“575で自由に文字表現するのが好きな女の子”という設定で、親しみやすさと文化的魅力の両立を実現したキャラクターです。

主な活動は以下の通りです:

・YouTube、X(旧Twitter)、TikTokなど複数のSNSを通じた情報発信

越前市の歴史・文化、イベント、ふるさと納税、地域産品の魅力などを、若年層に向けてわかりやすく紹介

・デジタル×リアルの複合イベント「しきぶきぶんまつり」への登場

フェスティバル形式の参加型企画で、観光・文化振興・市民参加を一体化

「紫式部」は、古典文学の象徴的存在を現代的なVTuberとして再解釈することで、文化資源を活かした自治体ブランディングの新しい形を提示しています。

若者に親しまれる存在でありながら、地域の歴史や伝統を伝える役割も担う彼女の活動は、交流人口の拡大と地域の再認識を促す地方創生モデルとして注目されています。

5.山口「のんのちゃん」― 町花発の交流型VTuber

のんのちゃんねる -山口県上関町公式VTuber-

チャンネル登録者数 8,420人

「のんのちゃん」は、山口県上関町の町花である野路菊(のじぎく)の妖精として誕生したキャラクターです。イラストや着ぐるみとして親しまれてきたのち、2024年3月に正式にVTuberとしてデビュー。上関町の自然や文化を、より親しみやすい形で発信する役割を担っています。

活動の中心は、以下のようなデジタルとリアルの融合型アプローチです:

・YouTubeやX(旧Twitter)を活用した動画配信・情報発信

ゲーム実況や歌動画、町の自然・文化・グルメ紹介など、多彩なコンテンツで魅力を届けています。

・「花咲く海の町へようこそ!」というキャッチコピーを軸に、若者層との接点を創出

・ファンミーティングなどリアルイベントを通じた交流の場づくり

「のんのちゃん」は、単なるPRキャラクターにとどまらず、ファンとの双方向コミュニケーションを通じて、地域と人をつなぐ“交流型VTuber”として機能しています。

小さな町から生まれたキャラクターが、VTuberとして新たなファン層を開拓し、観光促進・地域活性化へとつなげている点で、今後の地方創生の一つのロールモデルとなり得る存在です。

6.岩手「岩手さちこ」― DX広報の成功例

岩手さちこ【公式ch】

チャンネル登録者数 7,290人

岩手県公認のVTuber「岩手さちこ」は、地方創生における先進的な成功事例として注目を集めています。2020年にデビューし、岩手の伝統工芸や郷土文化を取り入れたキャラクターデザインを特徴としています。

YouTubeやSNSを活用した発信では、若年層に向けて岩手の魅力を親しみやすく紹介。地域の文化的アイデンティティを可視化した発信が共感を呼び、支持を集めています。

さらに、次のような“リアル施策”との連動が成果を後押ししました:

・地元出身声優の起用によるストーリー性の強化

・オフラインイベントや観光キャンペーンへの登場

・オリジナルグッズの販売によるファンコミュニティの醸成

このように、「岩手さちこ」はデジタルとリアルを融合させたクロスメディア戦略を通じて、観光誘客、地域ブランドの強化、若者世代との継続的な接点づくりに成功。行政主導の広報としては珍しく、“DX時代の自治体広報”の理想形を体現している例といえるでしょう。

7.奈良「奈々鹿」― 若者に寄り添う親しみ系広報

奈良県公式総合チャンネル

チャンネル登録者数 5,550人

奈良県の広報担当VTuber「奈々鹿(ななか)」は、県政を若年層にわかりやすく伝えることを目的に、2024年3月にデビューしました。

“奈良らしさ”を詰め込んだキャラクター設定が特徴で、誕生日は「奈良公園」の開園日と同じ2月14日。身長は157.5cm、趣味は百人一首と世界遺産めぐり、特技は「奈良の“あるある”を聞いたり言ったりすること」です。

活動は以下のように多岐にわたります:

・YouTubeやX(旧Twitter)を通じた県の魅力発信

・県産品を活用したプレゼントキャンペーンなど、SNSを活かした参加型施策の展開

・若者が関心を持ちやすいテーマ・トーンでのコンテンツ設計

「奈々鹿」は、“親しみやすさ”と“情報性”を両立させた新しい広報スタイルで、奈良県の認知向上と若年層へのリーチ拡大に貢献しています。

行政が一方通行で情報を届けるのではなく、キャラクターを通じて双方向の関係を築く試みとして、今後の展開にも注目が集まっています。

8.長野「信州なかの」― 自然・農産物×テクノロジー

信州なかのチャンネル

チャンネル登録者数 4,590人

長野県中野市の公認VTuber「信州なかの」は、2021年5月に誕生した地域発信キャラクターです。

中野市の名所「巡り逢いの巨石」をモチーフとした自然石の化身というユニークな設定で、地域の農産物や観光資源の魅力を全国に向けて発信しています。

主な活動・施策は以下の通りです:

・YouTubeや各種SNSでの情報発信

地元特産のリンゴ、ブドウ、エノキタケなどを紹介し、中野市ならではの“食の魅力”を伝えています。

・痛車風にラッピングした公用車の導入

キャラクターを大胆にあしらったデザインで市内外の話題を集め、広報車両としても活用。

・VTuberのAI対話化によるデジタル進化

ユーザーと対話可能なインターフェースを実装し、ファンとの双方向コミュニケーションを実現。

これらの取り組みにより、「信州なかの」はデジタルとリアルを融合した革新的な地域PRモデルとして注目を集めています。

農業・観光・テクノロジーを横断的に活用しながら、自治体の情報発信に“キャラ×AI×実体験”という新たな価値軸を加えた好例といえるでしょう。

9.鳥取「えびちゃん」― 伝統とDXの架け橋

鳥取県江府町

チャンネル登録者数 910人

鳥取県江府町の公認VTuber「えびちゃん」は、500年以上の歴史を持つ伝統行事「江尾十七夜」のイメージキャラクターとして、2012年に誕生しました。

その後、2021年にはVTuberとしての公式活動を開始し、町の初代観光大使に就任。行政職員のサポートを受けながら、YouTubeを中心に動画コンテンツを制作し、地域の魅力を発信しています。

「えびちゃん」は以下のような特徴的な取り組みで注目を集めています:

・伝統文化とVTuberという“異なる文脈”を融合させた情報発信

・地域の風景・名所・特産品などを紹介する動画による観光PR

・山陰地方の他自治体VTuberとのコラボ企画を通じた、広域連携型のプロモーション展開

こうした活動は、デジタルでの発信とリアルな地域資源を結びつける地方創生の好例であり、小規模自治体におけるDX広報のモデルケースとしても評価されています。

10.【熱狂型】周央サンゴ × 志摩スペイン村

起用VTuber:

周央 サンゴ / Suo Sango【にじさんじ】

チャンネル登録者数 62.2万人

従来の自治体主導によるVTuber活用とは異なるアプローチとして注目されるのが、VTuber「周央サンゴ(すおう さんご)」と三重県のテーマパーク「志摩スペイン村」とのコラボレーションです。

発端は、周央サンゴさんが自身の配信で志摩スペイン村の魅力について語ったことでした。この配信がSNS上で大きな反響を呼び、ファンを中心に関心が広がっていきました。その後、志摩スペイン村の運営側とのやりとりを経て、正式なコラボ企画が実現しました。

このコラボレーションによる主な成果は以下の通りです:

・イベント期間中の来場者数は前年比約1.9倍の23万6,000人に増加

・名物チュロスの売上は例年の約33倍を記録

・限定グッズの販売や展示企画などにより、園内外の話題性が向上

この事例は、VTuberの個人的な発信を契機にファンの自発的な関心が集まり、企業や地域側が柔軟に応じることでコラボレーションへと発展したものです。 “ファンとVTuber、企業・地域が共に作り上げる”プロセスを通じて、実際の来訪や消費といった行動変容につながった点が、他の広報施策と異なる特徴です。

行政・企業いずれにとっても、今後の「ファン起点の共創型地域プロモーション」の可能性を考えるうえで、参考となる事例と言えるでしょう。

11.【メディア型】中京テレビVTuber「大蔦エル」

ツタエルちゃんねる / tsuta-l channel 大蔦エル

チャンネル登録者数 1.23万人

「大蔦エル(おおつた・える)」は、中京テレビが主体となって運営するアナウンサーVTuberであり、地方テレビ局発のメディア連携型事例として注目されています。

テレビ局という既存メディアの発信力・信頼性・企画力を活かし、地域情報の発信やイベントへの登壇、番組との連動企画など、さまざまな場面で活動しています。

【この事例から学べること】

・テレビ局が持つ制作ノウハウとブランド力は、VTuberの認知拡大と信頼構築に大きく貢献する

・デジタルコンテンツと既存メディアの融合により、従来の視聴者層に加え、若年層やオンラインユーザー層への接点を創出

・イベント出演や商品紹介、企業タイアップといったBtoB展開への応用可能性も高く、ビジネスモデルの拡張が見込まれる

「大蔦エル」は、VTuberを単なる“キャラクター”としてではなく、メディア横断的な存在として育成・活用する試みの先行事例であり、地方局が自らコンテンツの担い手となる新しいロールモデルを示しています。

12.【大手連携】ホロライブ「ほろ〜かる」in京都

hololive ホロライブ – VTuber Group

チャンネル登録者数 286万人

大手VTuber事務所・ホロライブプロダクションが展開する地域応援プロジェクト「ほろ〜かる」は、人気VTuberの影響力を活かして地域振興を図る取り組みです。その第1弾として実施されたのが、京都市との連携によるコラボ企画です。

このプロジェクトでは、東映太秦映画村や嵐電(京福電気鉄道)とのコラボレーションを通じて、以下のような施策が展開されました:

・デジタルスタンプラリーを通じた周遊型の観光体験の設計

・限定グッズの販売や特設イベントの実施

・人気VTuberたちの登場によるファンの現地誘導と拡散効果

これにより、SNS上でも大きな話題となり、多くのファンが実際に京都を訪れる動きが生まれました。

【この事例から学べること】

・大手事務所のブランド力とVTuberの集客力を活かすことで、広域かつ大規模な観光誘客が可能となる

・成功の鍵は、「キャラクター×地域」の単なるタイアップにとどまらず、ファンが現地を巡りたくなるような“体験設計”にある

・地域側も単なる受け手ではなく、体験価値を共創するパートナーとして企画に主体的に関与することが求められる

この事例は、エンターテインメント性と観光誘客を高度に融合させた取り組みとして、他地域にも応用可能なモデルとなり得ます。

13.【ふるさと納税】まちスパチャプロジェクト

起用:VTuber事務所「ミリプロ」所属のVTuber

甘狼このみ / AmakamiKonomi

チャンネル登録者数 72.9万人

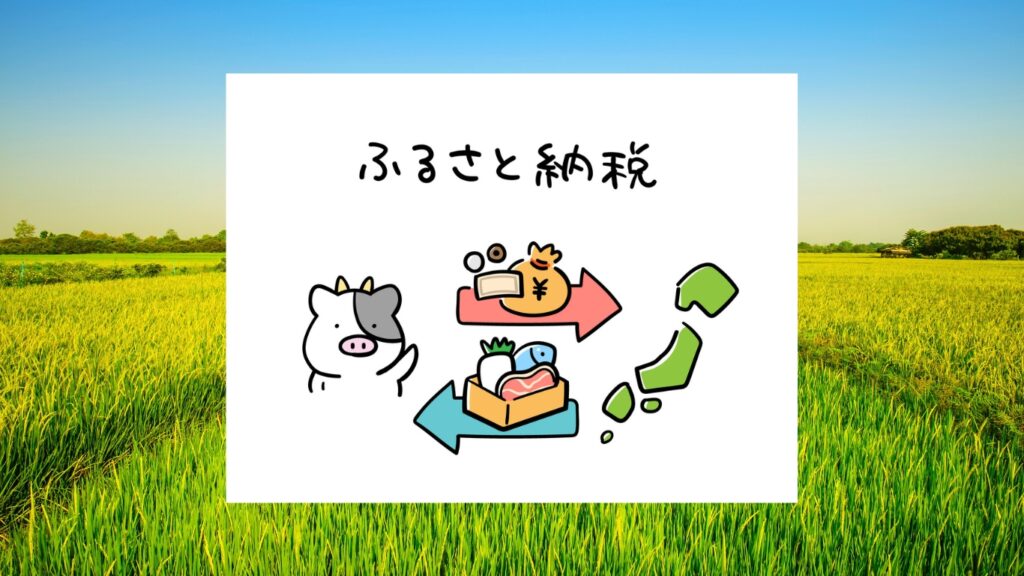

VTuberとふるさと納税を組み合わせた新しい試みとして注目されているのが、「まちスパチャプロジェクト」です。

このプロジェクトでは、VTuberが登場する漫画作品や配信コンテンツを通じて地域の魅力を発信し、ふるさと納税へとつなげることを目的としています。

代表的な事例が岡山県新見市との取り組みです。新見市では、VTuberが市の特産品や観光地を紹介するコンテンツを展開。その結果、ふるさと納税の寄附件数が従来の約2倍に増加するなど、地域振興に具体的な成果をもたらしました。

このモデルの特徴は以下の点にあります:

・ファンの「推しを応援したい」という気持ちを、ふるさと納税という社会貢献行動に転換できる

・VTuberが“自分の言葉”で返礼品や地域の魅力を紹介することで、カタログでは伝わらない付加価値を提供できる

・複数のVTuberを起用することで、幅広い層に訴求しやすい

「まちスパチャプロジェクト」は、エンタメ・行政・地域経済を結びつける新しい官民連携の形として、今後さらに展開が期待される分野です。

VTuberが地方創生に効く理由

VTuberを活用する自治体や企業が増えている背景には、その具体的な成果と多様なメリットがあります。従来の広報では成し得なかった「共感を呼び、動かす力」が、VTuberには備わっているのです。

1. 圧倒的な情報拡散力

VTuberのファンは熱量が高く、SNSでのシェアや二次創作(ファンアート・MAD動画など)が活発です。そのため、一度発信された情報は「自発的に」広がり、短期間で大きな認知を得ることができます。

2. 若年層への強力なリーチ

10〜30代を中心とする若年層に対し、VTuberは親しみやすく、自然な形で地域情報を届けることが可能です。これまで行政の広報では届かなかった層へのアプローチ手段として、極めて有効です。

3. 高いエンゲージメントが行動につながる

VTuberとファンとの間には強い信頼関係があります。そのため、紹介された観光地への「聖地巡礼」、ご当地グルメや特産品の購入といった実際の行動への転換率が高い点も注目すべきポイントです。

4. 多角的な経済効果

VTuberの活動は、観光誘客にとどまりません。ふるさと納税の促進、オンラインでの地域グッズ販売、地元企業とのコラボ案件など、多様なマネタイズの可能性を秘めています。

見落としがちな課題

VTuberの活用には大きな可能性がありますが、その一方で、見過ごされがちな課題も存在します。

導入を検討する際は、実際の現場で直面しやすいリスクや運用上の障壁をあらかじめ把握し、適切な対策を講じることが重要です。ここでは、代表的な課題を整理します。

炎上リスク

VTuberを含むインフルエンサーの発言や行動が、自治体のブランドに悪影響を与える可能性があります。

過去には、不適切な発言がSNS上で炎上し、企画そのものが中止に追い込まれた事例もありました。

信頼回復には時間がかかるため、発信内容のチェック体制や契約時のガイドライン整備など、慎重なリスク管理が欠かせません。

費用対効果の不透明さ

VTuberを起用するには、動画制作費や出演料など、一定のコストがかかります。しかし、その成果を「再生数」や「いいね数」だけで評価するのは難しく、納税額や観光客数などとの相関も見えにくいのが実情です。

観光誘致・経済波及・ファン層の形成など、中長期的なKPIを設定し、効果測定の枠組みを明確にしておく必要があります。

意思決定の遅さ

SNSやVTuber界隈のトレンドは流動的で、タイミングを逃せば話題性は一気に低下します。一方で、行政の予算執行や契約手続きには時間がかかるため、スピード感のある対応が難しいという課題があります。

あらかじめ予算枠や運用フローを定めておくなど、迅速に動ける体制づくりが求められます。

持続性の確保

単発のコラボ動画やイベントでは、一時的に話題になることはあっても、効果は長続きしません。地域ブランドを定着させるためには、年間を通じた発信計画や、継続的に関われるキャラクターの設計が重要です。

持続的な発信こそが、ファンとの信頼関係や地域への愛着を育てる土台となります。

担当者が意識すべきこと

これまで整理してきたように、VTuberの活用には「リスクが大きい」「成果が測りにくい」といった懸念も少なくありません。

では、現場で実際にプロジェクトを運営するうえで、何に注意すべきなのでしょうか。ここでは、自治体や企業の実務担当者が押さえておきたい4つの重要な視点をご紹介します。

1. 明確なKPI設定

単なる視聴数やフォロワー数ではなく、観光客数・地域商品の売上・ふるさと納税額など、「実利に直結する指標」をKPIとして設定することが重要です。

成果を数値で可視化できれば、施策の正当性を示すことができ、次年度以降の継続や予算確保にもつながります。

2. リスク管理体制の整備

SNSや配信活動には常に炎上リスクが伴います。そのため、事前に対応マニュアルを用意し、契約書には以下のような条件を明記しておくと安心です。

1.不適切発言時の対応

2.活動休止時の連絡フロー

3.発信内容の事前確認範囲

トラブル発生時に即応できる体制整備が、安心・安全な運用の土台となります。

3. 共創の姿勢

VTuberやインフルエンサーを単なる外注先として扱うのではなく、地域をともに盛り上げるパートナーとして向き合うことが成功のカギです。

発信者自身が地域の魅力に共感し、愛着を持てるよう、地域との接点づくりや柔軟な提案機会を設けましょう。

4. 継続性ある運用

一度きりのキャンペーンや動画配信では、認知の持続や行動変容にはつながりにくいのが実情です。季節の行事や地域イベントに合わせて定期的に発信することで、ファンとの接点を継続し、地域ブランドを着実に育てていくことができます。

まとめ ― VTuberと地方創生の未来

VTuberは、若年層と地域をつなぐ新しい広報手段として、大きな可能性を秘めています。成功事例に共通するのは、VTuberの個性を尊重し、ファンを巻き込みながら、継続的な関係性を築いてきた点です。

一方で、炎上リスクや効果測定の難しさを軽視してしまえば、取り組みは一過性の話題に終わってしまうおそれもあります。今後は、データに基づいた検証とガバナンス体制の整備が不可欠となるでしょう。

VTuberは、単なる「話題づくりのツール」ではなく、地域の取り組みに長期的に寄与できる存在になり得ます。

成功の鍵は「熱量」と「物語」

これまでの事例から見えてくるのは、VTuberが単なる広告塔ではなく、地域とファンを結びつける強力なハブとして機能しているという事実です。

成功のポイントは、大きく次の3つに集約されます。

1.VTuber自身の「好き」という純粋な熱意や、地域への愛着

2.ファンを巻き込み、ともに体験を紡いでいく「物語性」

3.一過性のイベントに終わらせず、継続的な関係を築く姿勢

こうした取り組みは、観光客数や売上といった経済効果に加え、SNSによる認知度の向上や、新たなファンコミュニティの創出といった、数字では測りにくい価値も生み出します。

地域に根ざしたストーリーと共感の力を活かすことで、VTuberはこれからの地方創生における“共創の触媒”として、ますます注目されていくことでしょう。

地方創生に関するおすすめ記事

消滅可能性自治体に関してはこちらの記事「どうする!?湯河原 消滅可能性自治体脱却会議(特別対談:神奈川県湯河原町 内藤喜文町長)」も併せてお読みいただくことをお勧めします。地方活性化に関するおすすめ記事

地方活性化のための施策に関しては、こちらの記事を読むことをお勧めします。- 地方創生に効くスタンプラリーとは?成功事例と経済効果を徹底分析

- 地方イルミネーションの経済効果と成功事例に学ぶ地域活性化の秘訣

- 地域活性化×アート:若者人口が増加する地方事例(成功事例、取り組み、まちづくり)

- 地方都市の駅前再開発 成功事例を紹介

- 日本の空き家問題×移住支援×地方創生|持続可能なまちづくりの現状実例

- 道の駅の成功事例集。リニューアルと経営戦略が鍵

- 広島駅再開発2025年最新情報:開業した新駅ビルと今後の注目スケジュール

- 地域創生の鍵は古民家再生|全国の成功事例5選と持続可能な地域モデル

- 地域創生「横須賀モデル」の挑戦! ー地域を未来につなぐリノベーションと継承の力

- 地方創生×工場誘致の成功事例:熊本・北上・千歳・茨城の教訓

- 若者はなぜ東京に集まる?地方が学ぶべきヒント

- 若い女性はなぜ地方に戻らないのか? 東京一極集中と自治体が抱える人口減少の現実

- 古民家カフェは本当に2年で潰れる?失敗する理由と続けるための経営戦略