地域の魅力をもっと発信したい。人を呼び込み、地元の経済を元気にしたい。

そう考える自治体やまちづくり関係者の間で、マラソン大会を地域振興の柱に据える動きが広がっています。

ですが、「実際に効果はあるのか?」「一過性のイベントで終わらないのか?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、岡山・奈良・富山・勝田・熊本の成功事例をもとに、マラソン大会が地域にもたらす本当の価値を紐解きながら、他地域でも応用できる“設計のヒント”を探っていきます。

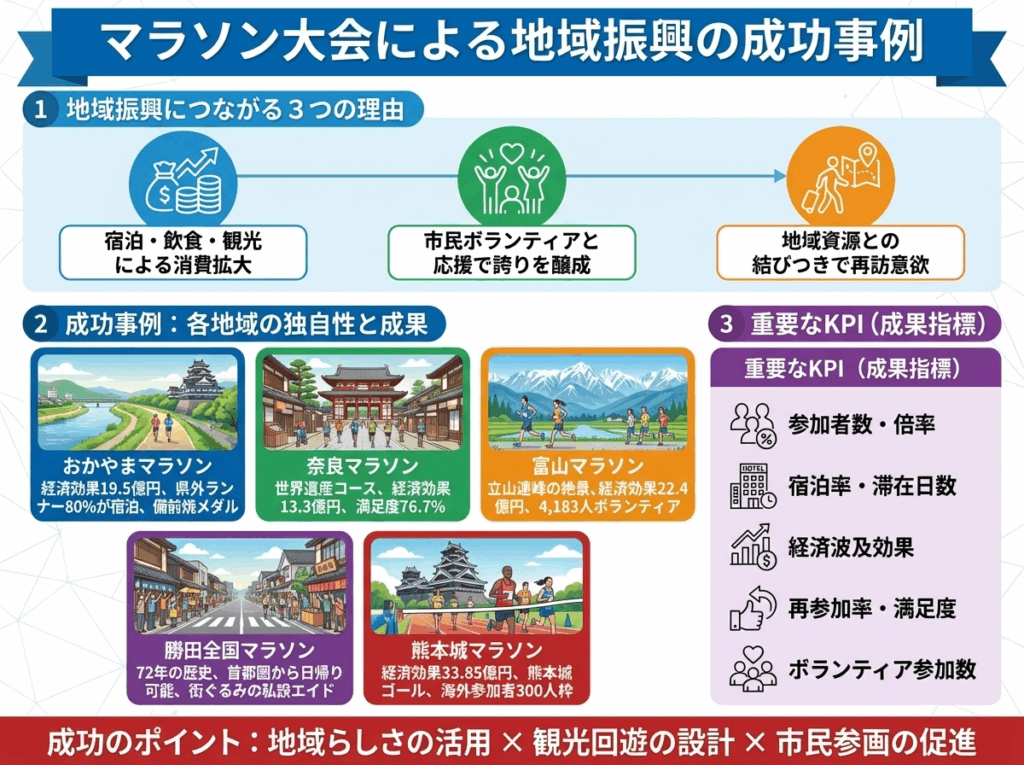

マラソン大会が地域振興につながる理由

マラソン大会は「走る人」だけを対象としたイベントではなく、地域全体を巻き込む総合的なまちづくりの仕組みとして機能します。

大会に参加するランナーは全国から集まり、宿泊・飲食・観光に波及する消費を生み出します。沿道の応援や市民ボランティアが関わることで「地域の一体感」や「誇り」が醸成され、単なるスポーツイベントを超えた社会的効果をもたらします。

また、マラソン大会は地域資源と強く結びつけやすい特徴があります。観光名所をコースに組み込み、地元の食文化をエイドステーションで体験させるなど、地域ならではの物語を提供できます。これにより、参加者が「また訪れたい」と思うリピーターに変わり、長期的な地域活性化につながるのです。

マラソン大会による地域振興の成功事例

全国で数多くのマラソン大会が開かれるなか、2024年〜2025年の出走人数をもとにまとめられた外部ランキングを見ると、地方都市の大会も全国上位に数多く入っています。その中でも、岡山・奈良・富山・勝田・熊本の5大会は、いずれも参加規模・人気ともに目立ち、地域振興の成功事例として注目されています。

ここからは、この5つの大会を取り上げ、なぜ人気を集め、どのように地域活性化に結びついているのかを見ていきましょう。

【事例1】おかやまマラソン:走る、巡る、泊まるが一体化

おかやまマラソンは、単なる市民ランニング大会にとどまらず、「観光」「食」「文化」「市民参加」を巻き込んだ総合体験型イベントとして進化しています。回復基調を超えて拡大傾向を示す参加者数や、19.5億円に及ぶ経済波及効果は、その象徴といえるでしょう。ここでは、地域振興に直結する仕組みと成功の要因を具体的に見ていきます。

経済波及効果19.5億円。観光と地元文化の“体験化”がポイント

おかやまマラソン(2025年は、11月9日開催予定)は、中四国最大級の規模と人気を誇る大会です。2024年の実績では、フルマラソンの定員1.5万人に対し、申込者は23,765人と約1.5倍の競争倍率。ファンラン部門も1,400人枠に2,816人の申込があり、回復基調どころか「拡大トレンド」が明確に見られます。(出典:おかやまマラソン 2024 の開催結果について)

この大会の特徴は、単なる「走るイベント」に留まらず、観光・食・地域文化・市民参加が一体となった「総合体験型イベント」であること。参加者支出に基づく2024年の経済波及効果は19.5億円に達し、その内訳は、直接効果12.7億円、一次効果4.1億円、二次効果2.7億円とバランスよく波及しています。

県外ランナーの8割が宿泊、半数近くが観光にも立ち寄り

調査によると、県外からのランナーのうち80.1%が岡山県内に宿泊し、46.5%が大会前後に観光地を訪問。人気スポットは、岡山城、倉敷美観地区、後楽園。特に海外ランナーは3〜4日滞在が多く、観光・飲食・土産の単価も高めです。

おかやまマラソンのEXPOでは、前日および大会当日にスポンサー企業の出展や地元のご当地グルメ・特産品の販売ブースなどが展開され、2024年大会ではEXPO来場者数が約14.4万人に上りました。こうしたイベントは観光や宿泊、人の流れを呼び込むなど市街地の活性化にもつながっています。

“備前焼×真田紐”の完走メダルが象徴する「地域の物語」

おもてなしの質の高さも好評で、「給水所のフルーツや郷土料理が豪華」「沿道の声援が温かい」といった口コミが多く見られます。

完走者には、岡山の伝統工芸・備前焼と真田紐を使ったメダルが授与され、「走った記憶」を「持ち帰れる思い出」に変える設計が高評価を得ています。

5,000人超のボランティアが運営に関わり、まち全体で支える

ボランティアは総勢5,095人が関わり、給水、案内、交通整理、医療支援などを分担。中高生からシニア層まで、多様な層が自発的に参画しており、「市民の誇り」や「地域の一体感」を醸成する要素にもなっています。

【事例2】奈良マラソン:世界遺産を走る“旅ラン”の極み

奈良マラソンは、世界遺産をはじめとする歴史的景観を背景に、走ること自体が“観光体験”になる大会です。古都ならではの情緒あるコース設計に加え、観光・宿泊と連動した仕組みづくりが、地域経済の波及とリピーター獲得を後押ししています。次に、その特色と地域振興への効果を探ります。

歴史ある風景を駆け抜ける「世界遺産マラソン」

奈良マラソンは、「走る」こと自体が観光になる設計が魅力です。コースには東大寺や平城京跡、奈良公園のシカといった世界遺産や名所が多数登場。これらを1本のストーリーに編むように設計されており、「旅をするように走れる」と全国のランナーから評価されています。

地域への経済波及効果は奈良県内だけで13.27億円

奈良マラソンの経済効果については、奈良マラソン2024の調査によれば、実行委員会支出約3億7,800万円に対して、奈良県内で約13億2,700万円(投資対効果3.51倍)、全国で約24億3,400万円(投資対効果6.44倍)という数値が報告されています(出典:奈良マラソン2024ランナーアンケート〔2025年6月報告〕)。

参加者の多くが「満足」、再参加や推奨にも前向きな回答

2024年の参加者アンケートでは、

・満足度(非常に満足+満足)=76.7%

・再参加意向=69.4%

・推奨意向(友人に薦めたい)=56.0%

(出典:奈良マラソン2024ランナーアンケート〔2025年6月報告〕)

前年より低下が見られるものの、依然として過半数を大きく上回る結果となっています。数値の伸び悩みは今後の課題といえますが、それでも多くのランナーが大会を評価し、一定程度“観光大使化”して奈良の魅力を周囲に伝えている様子がうかがえます。

学生ボランティアや地元フードが地域らしさを演出

エイドステーションでは、柿の葉寿司、ぜんざい、柿もなかなどが振る舞われ、地域ならではの味覚が楽しめます。

学生ボランティアの沿道応援も高評価で、地域ぐるみのおもてなしが記憶に残る大会となっています。

【事例3】富山マラソン:人の“温度”が満足度を決める

富山マラソンは、立山連峰を望む絶景や、日本海のグルメを楽しめる「地域の自然・食」と一体化した大会です。ランナーにとって走ることが観光と直結し、家族や仲間との旅行需要を喚起。観光資源を最大限に活かすことで、県外からのリピーター層を着実に増やしています。

大会の品質が満足度に、観光体験が再訪意欲に影響する

富山マラソンでは、参加者アンケートをもとに重回帰分析を行い、以下のような結果が出ています。

・満足度には大会運営品質とホスピタリティが強く影響

・再参加意向には観光・情報体験が有意に作用

2024年の経済効果は22.4億円(過去最高)

富山県内外からランナーが集まり、宿泊や飲食・土産物に広く波及。前泊・後泊を含めて“大会当日偏重”ではない経済効果が得られています。

大会品質と人の温かさがトップ評価

アンケートで最も高評価を得たのは、

・沿道の応援

・スタッフ・ボランティア対応

・給水・誘導の正確さ

といった“人”の部分。約1,800人の運営スタッフと4,183人のボランティアが、「走る人のために」全力で支えた結果が数字に表れています。

今後は「観光パッケージ」の設計が課題

観光や宿泊に関する情報発信や商品設計はまだ改善余地があり、今後の成長ドライバーに。

2025年大会は「10周年記念」として、“ともに走る・支える・応援する”という県民参加型の新プロジェクトがスタートする予定です。

【事例4】勝田全国マラソン:70年以上続く“街ぐるみ”の大会

1953年に始まり70年以上の歴史を誇る勝田全国マラソンは、市民ボランティアの熱意と「勝田のまちを盛り上げたい」という思いに支えられてきました。長年の積み重ねが全国的な認知度を生み、地域の誇りとして継続的な経済効果と観光誘致を実現しています。

東京から日帰り圏内、コスパとアクセスが抜群

勝田全国マラソンは、茨城県ひたちなか市で開催される72回の歴史を誇る大会。上野から特急で約1時間10分、駅から徒歩10分とアクセスがよく、首都圏ランナーの“冬の定番”として定着しています。

参加費はフル8,000円とリーズナブル。全国100選常連

特徴は、記録が出やすいフラットコースと“ノンストレス運営”。スタート整列、トイレ、荷物預かりなど細かな部分にまで運営が行き届いています。

街ぐるみの私設エイドと沿道応援がブランドに

住民が自主的に提供する「私設エイド」には、干し芋・いちご・タコ焼き・味噌汁など地元の味が勢揃い。参加賞の干し芋や長袖Tシャツも人気で、参加者の「また来たい」動機につながっています。

前日祭で滞在型観光を促進

大会前日にはパスタフェスなどのイベントが行われ、地元飲食店の出店を通じて参加者や来場者の滞在時間が延びる工夫がされています。その結果、商店街や飲食業など地元経済への支出が確実に生まれる大会となっています。

【事例5】熊本城マラソン:ゴールは特別史跡、記憶に残る登城体験

熊本城マラソンは、2012年の熊本市政令指定都市移行を記念して始まった大会です。市のシンボルである熊本城を舞台に、観光振興と地域活性化を目指して発展してきました。2016年の熊本地震以降は、被災した熊本城の姿とともに走る体験が「復興の象徴」となり、国内外からの注目を集めています。大会は観光や交流人口の拡大にとどまらず、地域の再生を物語る重要な舞台となっています。

抽選化が定着。フル1.5倍の応募倍率に

2026年大会では、フルマラソン1.3万人枠に対し、申込は19,467人と倍率約1.5倍。人気大会として定着しています。さらに、海外先着枠300人を新設し、旅行計画のしやすさからインバウンド客の参加も増加傾向です。

経済波及効果は過去最高の33.85億円

今年2月の熊本城マラソンでは、地域経済への波及効果が33億8500万円と算出され、前回大会より8億6900万円多く過去最高を記録しました。背景には、県外からの参加者が増えたことや、物価高の影響で飲食や宿泊に使う金額が増えたことがあると、事務局は説明しています。

熊本城マラソンの最大の特徴は、フィニッシュが熊本城の二の丸広場(特別史跡内)にあること。走るだけでなく、“復興の象徴”である熊本城を体感できる設計が、完走後の感動体験を演出します。

海外からの参加者は3〜5泊の傾向

訪日ランナーは周辺の温泉地(黒川温泉・阿蘇)や城下町の食べ歩きなどに足を延ばし、滞在日数・消費単価ともに高めです。今後はこの層の消費データもKPIとして継続測定する予定となっています。

市民の運動習慣・ボランティア参加も増加

ボランティアは約4,000人が参加。応援や給水支援だけでなく、大会後の地域活動や運動イベントへの参加率も高まる傾向があることが、熊本市の調査で示されています。

マラソン大会の経済効果と観光効果

マラソン大会が地域にもたらす最大のメリットは、外部からの来訪者による直接消費と、それに伴う経済波及効果です。参加者は宿泊・交通・飲食・土産に広く支出を行い、それが地元の宿泊業、飲食業、小売業、交通機関に波及していきます。大会規模が大きいほど、影響額は数十億円単位に拡大します。

さらに、観光効果も見逃せません。ランナー本人だけでなく、同行する家族や友人も観光客として地域を訪れます。大会をきっかけに世界遺産や温泉、城下町を巡る「観光回遊」が生まれ、結果的に地域の滞在日数と消費単価を高めます。

特に近年はインバウンド需要が高まっており、海外ランナーは3〜5泊するケースも多く、地域経済に大きく寄与します。

このようにマラソン大会は、スポーツと観光を掛け合わせた地域振興策として、短期的な経済効果と長期的なブランド価値の両方を生み出せるのです。

自治体担当者のためのマラソン大会KPI設計

マラソン大会を「地域振興の施策」として位置づけるなら、効果を数値で把握することが欠かせません。KPIを設定して毎年追跡すれば、行政や市民、スポンサーにわかりやすく成果を伝えられます。

主なKPI例は次の通りです:

・参加者数・倍率:大会の人気度や集客力を確認

・宿泊率・平均滞在日数:観光回遊の広がりを把握

・1人あたり消費額・経済波及効果:地域経済への影響を数値化

・再参加率・推奨意向(NPS):満足度とリピーター獲得力を測定

・ボランティア人数・市民参画率:地域コミュニティへの波及効果

・メディア露出数・SNS投稿数:情報発信やブランド浸透度を可視化

こうした指標を定期的に整理すれば、「便益が負担を上回っているか」を明確に示せます。大会を単発のイベントで終わらせず、地域の資産として育てていくためには、このような効果測定が不可欠です。

マラソン大会と地域振興のまとめ

全国の事例から見えてくるのは、マラソン大会が「地域の魅力を体験化する器」として活用できるということです。岡山は宿泊や観光回遊の設計、奈良は世界遺産を舞台にした体験価値、富山は人の温かさ、勝田は街ぐるみの継続力、熊本は史跡を活かした都市ブランド――それぞれが地域らしさを打ち出し、多面的な効果を生み出しています。

一方で、交通規制や財源確保といった課題も存在します。だからこそ重要なのは、効果を定量的に示し、住民・行政・スポンサーの理解を得ながら、持続的な仕組みに育てることです。

結論として、マラソン大会を地域振興に結びつけるポイントは、地域らしさの活用・観光回遊の設計・市民参画の促進にあります。これを丁寧に積み重ねれば、マラソン大会は一過性のイベントではなく、「また来たくなるまち」を実現する持続的な原動力となるでしょう。

地方創生に関するおすすめ記事

消滅可能性自治体に関してはこちらの記事「どうする!?湯河原 消滅可能性自治体脱却会議(特別対談:神奈川県湯河原町 内藤喜文町長)」も併せてお読みいただくことをお勧めします。地方活性化に関するおすすめ記事

地方活性化のための施策に関しては、こちらの記事を読むことをお勧めします。- 地方創生に効くスタンプラリーとは?成功事例と経済効果を徹底分析

- 地方イルミネーションの経済効果と成功事例に学ぶ地域活性化の秘訣

- 地域活性化×アート:若者人口が増加する地方事例(成功事例、取り組み、まちづくり)

- 地方都市の駅前再開発 成功事例を紹介

- 日本の空き家問題×移住支援×地方創生|持続可能なまちづくりの現状実例

- 道の駅の成功事例集。リニューアルと経営戦略が鍵

- 広島駅再開発2025年最新情報:開業した新駅ビルと今後の注目スケジュール

- 地域創生の鍵は古民家再生|全国の成功事例5選と持続可能な地域モデル

- 地域創生「横須賀モデル」の挑戦! ー地域を未来につなぐリノベーションと継承の力

- 地方創生×工場誘致の成功事例:熊本・北上・千歳・茨城の教訓

- 若者はなぜ東京に集まる?地方が学ぶべきヒント

- 若い女性はなぜ地方に戻らないのか? 東京一極集中と自治体が抱える人口減少の現実

- 古民家カフェは本当に2年で潰れる?失敗する理由と続けるための経営戦略