日本では少子高齢化や環境問題、地方の過疎化、防災対策など数多くの社会課題に直面しています。近年、AI(人工知能)技術と産学連携(企業と大学の協力)によって、こうした課題に挑み成果を上げる事例が増えてきました。この記事では、医療・環境・地方創生・防災・福祉といった幅広い分野から、国内で成功している最新の産学連携×AI事例を厳選して紹介します。それぞれのケースで課題の背景、活用されたAI技術、大学と企業の連携の枠組み、得られた成果や社会的インパクトを分かりやすく解説します。

- 医療: 名古屋大学医学部附属病院×富士フイルム – 医師の文書作成負担を軽減するAI

- 環境×地方創生: 北海道大学×ソフトバンク(美深町) – AIで養殖チョウザメ産業を革新

- 防災: 東北大学×企業コンソーシアム – AI津波シミュレーションで減災に貢献

- 交通:富山県 × 富山大学 × NTTデータ北陸–カメラ画像で積雪判定するAIの実現

- 福祉: エクサウィザーズ×昭和大学×金沢大学 – 会話分析AIで認知症を早期発見

- 地方創生: 名古屋大学×NECソリューションイノベータ(高山市) – 観光DXで地域経済を活性化

- 福祉×AI:福井大学 × 永和システムマネジメント – 非接触AIで排泄予測、介護現場を支援

- AIコーチが学校部活動を改革(大阪体育大学 × ソフトバンク)

- 生成AIで地域特産の新商品開発(武庫川女子大学 × ソフトバンク)

- ロボット農機で農業の担い手不足に挑戦(北海道大学 × NTTグループ)

- AI配送マッチングで物流を効率化(群馬大学・明治大学 × 日本パレットレンタル)

- おわりに

医療: 名古屋大学医学部附属病院×富士フイルム – 医師の文書作成負担を軽減するAI

名古屋大学医学部附属病院と富士フイルム株式会社は、医師の書類作成業務の負担軽減を目的に共同研究を行い、2023年に画期的なAIシステムを実用化しました。このシステムは、患者の電子カルテ(診療記録)から退院サマリなどに必要な情報を自動抽出し、医師が作成する文書の下書きを支援するものです。

国の働き方改革により医師の長時間労働是正が求められる中、特に退院サマリ作成は大きな負担でした。開発されたAIは膨大なカルテ記事から重要な記載事項をピックアップしてくれるため、文書作成に要する時間と労力を大幅に削減できると期待されています。

🔵課題背景

医師の残業要因のトップが書類作成業務であり、とりわけ退院時要約(サマリ)の作成が負担。医療現場では効率的な書類作成支援が求められていました。

🔵AI技術

患者の診療データから必要情報を抽出・要約する自然言語処理AIを開発。富士フイルムの電子文書システム「Yahgee」等に蓄積されたデータを活用。

🔵連携枠組み

名古屋大学病院のメディカルITセンターと富士フイルム社が共同研究を実施。研究成果は同社の医療ITソリューションに組み込まれ、製品オプションとして2023年10月に発売。

🔵成果・インパクト

「診療録要約支援機能」として製品化され、医師のサマリ作成をサポート。書類作成業務の大幅な効率化に成功し、医師の負担軽減と医療の質向上に貢献すると期待されています。

環境×地方創生: 北海道大学×ソフトバンク(美深町) – AIで養殖チョウザメ産業を革新

北海道美深町では、養殖チョウザメから高品質なキャビアを生産する地方創生プロジェクトが進行中です。北海道大学大学院水産科学研究院、ソフトバンク株式会社、そして美深町が産学官連携協定を結び、IoTやAI、バイオロジーを駆使してチョウザメ養殖の効率化と環境負荷低減に取り組んでいます。

チョウザメは卵(キャビア)を得るまで6年以上かかり、途中で環境汚染があると品質に重大な影響を受けるデリケートな魚種です。この課題に対し、大学の解剖学・生態学の知見と、企業の画像解析・機械学習による個体識別や行動分析技術を組み合わせることで、成長が早く品質の良い「優良系統」の確立を目指しています。

すでに2014年から町と北海道大学が養殖研究を進め、2020年にはキャビアの商品化に成功。さらに2020年に北大とソフトバンクが開始したスマート養殖研究では、水槽内のチョウザメ個体数カウントと追跡をAIで自動化することに成功しました。

こうした成果を踏まえて三者がタッグを組んだ本プロジェクトでは、低コストで高品質なキャビア生産による地域産業創出と、新たな水産テクノロジーの確立が期待されています。

🔵課題背景

長い養殖期間と品質管理の難しさからチョウザメ養殖による地域産業化が課題。良質な卵を安定生産できる系統づくりが求められていました。

🔵AI技術

画像認識AIでチョウザメ個体を識別・行動解析し、成長データを収集。IoTセンサーと組み合わせて、水質環境のモニタリングや給餌最適化も研究中。

🔵連携枠組み

北海道大学(水産学の専門知見提供)、美深町(養殖現場の運営と実証)、ソフトバンク(先端IT技術提供)の三者による産学官連携。2014年からの協定があり、2023年3月に本格的な包括連携協定を締結。

🔵成果・インパクト

養殖現場でのチョウザメ個体数自動カウントや行動追跡を実現。将来的に優良品種を確立し、低価格・高品質キャビアの生産による地域活性化と、水産養殖分野へのAI活用モデルケースとなっています。

防災: 東北大学×企業コンソーシアム – AI津波シミュレーションで減災に貢献

東日本大震災の経験を踏まえ、津波被害の予測と減災を目的とした産学連携も進んでいます。

東北大学と国際航業株式会社、日本電気株式会社(NEC)、株式会社エイツーなどが共同研究した成果として、リアルタイム津波浸水シミュレーションを提供するベンチャー企業「株式会社RTi-cast」が誕生しました。RTi-castは大学発のスタートアップで、アカデミックな知見に基づく高度な津波予測システムを構築しています。

このシステムでは、地震発生時に津波の高さや浸水範囲、建物被害をAI・高速演算で即座に推定し、関係機関にデータを提供します。内閣府の津波浸水被害推計システムの運用も受託しており、日本の防災インフラの一翼を担っています。

こうした取り組みが評価され、RTi-castは2019年に「第1回日本オープンイノベーション大賞(総務大臣賞)」を受賞しました。大学の研究成果が企業の技術力と結集することで、地域住民の避難計画策定や迅速な災害対応に資する社会性の高いビジネスが実現しています。

🔵課題背景

大地震発生時、津波被害をいち早く予測し減災につなげる手法が必要。従来はシミュレーションに時間がかかり即時の被害想定が困難でした。

🔵AI技術

リアルタイム津波浸水・被害予測システムを開発。地震データをもとにAIと物理モデルで津波の規模・浸水深・建物被害を迅速に推定します。

🔵連携枠組み

東北大学+国際航業+NEC+エイツーによる産学連携研究の成果として大学発ベンチャーRTi-castを設立。企業のリソースと大学の知見を融合し、防災ソリューションを事業化。

🔵成果・インパクト

内閣府の津波被害推計システム運用を受託するなど社会実装に成功。自治体の防災計画に役立ち、オープンイノベーション大賞を受賞するなど高い評価を得ています。

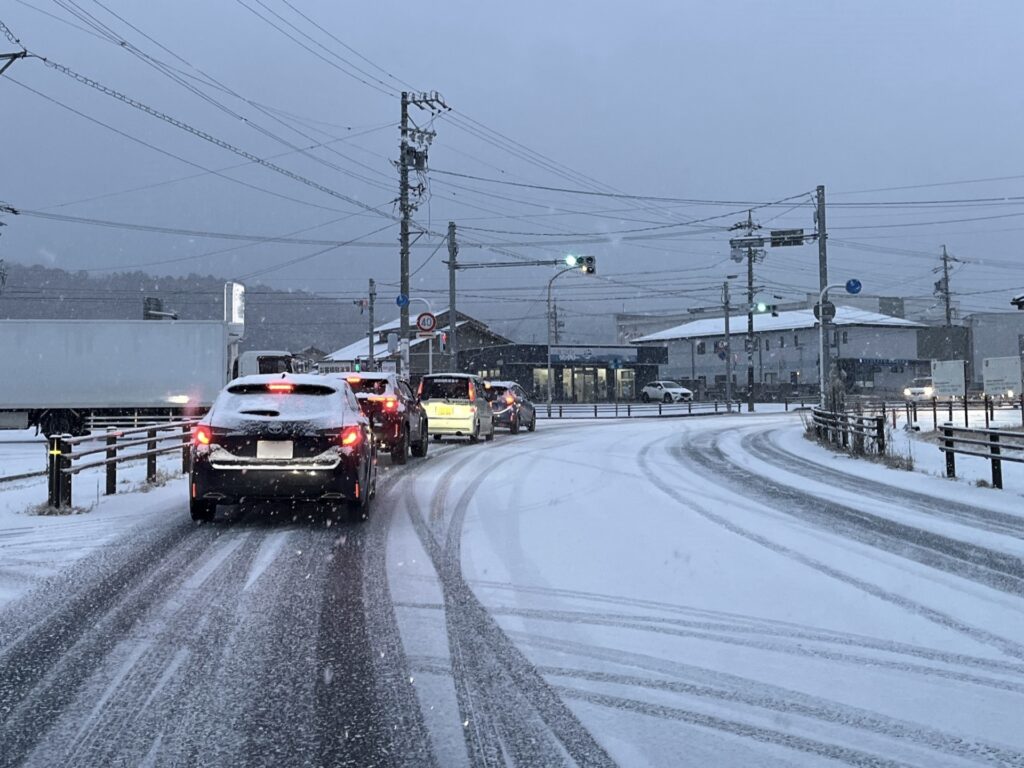

交通:富山県 × 富山大学 × NTTデータ北陸–カメラ画像で積雪判定するAIの実現

この取り組みは、富山県の道路で積雪状況を把握するために、富山大学とNTTデータ北陸が共同で開発した「路面積雪判定AI」を活用するものです。

🔵積雪判定AIの導入

富山大学とNTTデータ北陸は、富山県に設置された路面監視カメラの静止画像を使って、路面の積雪有無を自動で判定するAIを開発しました。このAIは、雪が積もっている場所を特定し、その情報を富山県の道路情報ホームページに公開します。

🔵情報提供の方法

住民や運転手が積雪情報を確認できるよう、富山県の道路情報ホームページでは、積雪がある地点の監視カメラアイコンを色で変化させ、視覚的にわかりやすく表示します。これにより、利用者は雪道の状態を一目で確認でき、冬期の外出や運転の判断に役立ちます。

🔵背景と目的

富山県は、安全・安心な冬の道路環境を作るために、このような積雪情報の発信を強化しています。また、多くの路面監視カメラを活用して、冬の雪道に対する意識を高めてもらうことを目的としています。

🔵今後の展開

今後、富山大学とNTTデータ北陸は、このAIの精度をさらに向上させ、より高度な情報提供を目指していく予定です。

この取り組みによって、積雪がある道路の状況がリアルタイムで確認でき、利用者はより安心して冬の道路を利用することができます。

福祉: エクサウィザーズ×昭和大学×金沢大学 – 会話分析AIで認知症を早期発見

高齢化社会における認知症対策として、会話の音声データから認知症の兆候を捉えるAIが開発されています。

AIベンチャーのエクサウィザーズ(東京)は、昭和大学および金沢大学と協力し、1分程度のフリートーク音声を解析して認知機能の状態を判定する技術を研究中です。スマートフォン画面に「最近楽しかったことは?」などの質問テーマを表示し、被験者に1分間話してもらうことで、AIが話の継続時間や声の抑揚といった特徴から「認知機能は良好と考えられる」または「低下の可能性がある」と評価します。

このAIはすでに300人超の音声データで機械学習しており、約95%の精度で判定できるまでに進歩しています。 国内の認知症高齢者は2022年時点で約443万人、軽度認知障害(MCI)は約559万人と推計され、今後も増加が見込まれます。そのため症状の早期発見・早期対応が重要ですが、専門医による診断前にリスクを察知する手段は限られていました。

音声AIによるスクリーニング技術が実用化されれば、高齢者が日常会話の延長で手軽に認知症チェックを受けられるようになり、早期受診や予防策の促進につながると期待されています。エクサウィザーズ社はこの技術を医療機関向けに提供すべく開発を進めており、2026年頃の実用化を目指しています。

🔵課題背景

認知症患者・予備群の増加に対し、簡便に認知機能低下を検知する方法が求められていた。従来は問診や専門テストに時間がかかり、早期発見が難しいケースも。

🔵AI技術

音声認識と言語特徴量解析による認知機能判定AI。会話の流暢さや声の調子を機械学習モデルで分析し、認知機能の良否を判定。約300人分の音声データで訓練し、95%近い精度を達成。

🔵連携枠組み

エクサウィザーズ社と昭和大学・金沢大学の産学連携プロジェクト。大学病院などから提供された臨床データをもとにAIアルゴリズムを共同研究。将来的な社会実装に向け産学でエビデンス蓄積と標準化を推進。

🔵成果・インパクト

プロトタイプ段階ながら高精度を実現し、早期の認知症リスク発見に道を開く技術として注目。実用化されれば介護負担の軽減や予防医療の推進など福祉分野への貢献が大きい。

地方創生: 名古屋大学×NECソリューションイノベータ(高山市) – 観光DXで地域経済を活性化

観光地の賑わいを維持しつつ地域住民の生活を両立させることは、多くの地方都市に共通する課題です。

岐阜県高山市では、観光DX(デジタルトランスフォーメーション)によってこの課題解決に取り組んでいます。高山市は2020年に名古屋大学大学院の研究室およびNECソリューションイノベータと産学官民連携協定を締結し、AIカメラによる観光客数のデータ収集・分析を開始しました。観光エリアに顔認識や通行量カウントができるカメラ14台を設置し、2020年以降の来訪者数データを継続的に蓄積・オープンデータ公開しています。

さらに、地元事業者と協力してデータに基づくまちづくり施策を検討し、“データの地産地消”とも呼べる取り組みを展開しています。

具体的な成果も現れています。例えば、人流データに基づいて飲食店の閉店時間を最適化する実証では、土曜日の閉店時刻を30分延長することで平均7%(最大27%)の売上向上を達成しました。また、高山市公認の「飛騨高山散策Webマップ」を公開し、リアルタイムの混雑状況を観光客に見える化することで、混雑緩和と利便性向上につなげています。

これらのデータ活用の成功事例は地元メディアで多数報道され、他地域からの関心も集めています。実際に愛知県名古屋市の商店街へノウハウを横展開する動きも出ており、高山市のモデルは全国の地方創生プロジェクトの参考となっています。

🔵課題背景

観光客の増減による経済効果を最大化しつつ、混雑や地域住民への影響を抑えるバランスが課題。データに基づく客観的な施策立案が求められていました。

🔵AI技術

観光地にAI搭載カメラを配置し、人数カウント・属性分析・予測を実施。得られたビッグデータを解析して、来訪者数の将来予測や滞留パターンの把握にAIを活用。

🔵連携枠組み

高山市(自治体)と名古屋大学 安田・遠藤・浦田研究室(データ分析の専門知見)、NECソリューションイノベータ社(技術実装)が協働する産学官民連携。地元商工業者も含めたワークショップを開催し、ニーズを吸い上げながら進める住民参加型の枠組み。

🔵成果・インパクト

観光客データのオープンデータ化と活用モデルを確立。混雑状況の見える化サービスを提供し観光満足度向上。データに基づく営業時間調整で売上平均7%増という経済効果も確認。他地域への展開例も現れ、地方都市における観光DX成功事例として注目されています。

福祉×AI:福井大学 × 永和システムマネジメント – 非接触AIで排泄予測、介護現場を支援

🔵課題背景

日本では少子高齢化が進み、介護人材の不足が深刻な社会課題となっています。特に、昼夜を問わず発生する排泄ケアは介護現場の大きな負担であり、介護者の肉体的・精神的負担、業務量の増大、夜間の見守り負荷など多方面に影響を及ぼしていました。また、排泄のタイミングが分からないことで、利用者の不快や不安にもつながり、QOL(生活の質)の低下も懸念されていました。

🔵AI技術

福井大学と株式会社永和システムマネジメントが共同開発したのは、非接触センサーとAIを活用した排泄予測システムです。要介護者のバイタル情報(体動、心拍、呼吸など)を非接触で取得し、そのパターンをAIが解析。排泄の兆候を学習・推測し、排泄のタイミングを事前に通知する仕組みを構築しました。

AIモデルの学習には、排泄に関連するバイタル変化を精密に捉えるアルゴリズムが用いられており、安静時における予測精度50%以上を実現。また、最大35,000個のセンサー接続に耐える負荷試験も行われ、1分以内に予測処理、3分以内に通知できる高速性も確保されました。

🔵連携枠組み

本プロジェクトは、福井大学の工学的・医療的知見と、永和システムマネジメントのソフトウェア開発力を融合した産学連携体制で推進されました。大学側は予測モデルの研究・アルゴリズム設計を担い、企業側はIoT機器や通知アプリケーションの開発、導入手順書の整備、現場向けUI設計を担当。さらに、実際の介護施設での実証実験も共同で実施され、現場ニーズの反映と改善が進められました。

🔵成果・インパクト

・予測精度:安静時50%以上を達成し、排泄処理の見通しが立つことで介護者の負担軽減に寄与。

・大規模センサー接続(35,000台)にも対応可能な高性能・高拡張性システムを確立。

・通知速度:予測1分以内、通知3分以内で即応性を確保。

・4ステップ導入マニュアルを整備し、現場への展開性と使いやすさを確保。

・実証テストを経て、社会実装への道筋が見えた介護支援AI技術として注目されている。

この取り組みは、AIとIoTを活用した次世代介護支援の好例であり、今後は高齢者施設や在宅介護現場への普及が期待されています。また、介護分野におけるAI活用の実績が乏しい中での実用的な成果であり、他自治体や福祉法人による導入検討も進んでいます。

AIコーチが学校部活動を改革(大阪体育大学 × ソフトバンク)

🔵課題の背景

部活動指導の担い手不足や顧問教員の負担増、生徒の競技離れなど、学校の運動部活動を取り巻く課題が深刻化していました。大阪体育大学はスポーツ指導の伝統校としてこうした課題に直面し、指導者不足や生徒の関心低下に対応する必要に迫られていました。

🔵活用したAI技術

ソフトバンクが開発したスポーツ指導支援アプリ「AIスマートコーチ」および「スマートコーチ」を導入しました。AIスマートコーチは手本となるコーチの動きと生徒の動きを動画でAI比較し、ズレを第三者視点で可視化する技術です。

スマートコーチは生徒が送信した練習動画に指導者が音声や図示でアドバイスを添えて返送できる仕組みで、遠隔地からでもコーチングが可能になります。これらのAIツールにより、生徒は自己修正点を理解しやすくなり、指導者は時間や場所の制約を超えて適切な指導を提供できるようになりました。

🔵大学と企業の連携枠組み

2023年6月に大阪体育大学とソフトバンクは包括連携協定を締結し、学校や地域スポーツ現場における新しい指導モデルの開発に乗り出しました。それ以前の2022年度から、泉大津市の中学校でバスケットボール部を対象にタブレットとAIコーチを活用した実証実験を共同で実施し、遠隔指導の効果を検証しています。

大学側は「グッドコーチ養成セミナー」で育成した学生コーチを派遣し、企業側は通信インフラやAIアプリを提供する形で役割分担し、産学が一体となって部活動のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進しました。

🔵成果・社会的インパクト

AIコーチングの導入により、生徒は自宅にいながら質の高い指導を受けられ、指導者不足の緩和と指導の質向上を両立できました。その効果から、本取り組みは全国に展開が始まっており、これまでに60自治体・225校の部活動に導入されています。

指導者の負担軽減と生徒の技能向上という二面で好結果が報告されており、オンライン指導ノウハウを大阪体育大学に集約して全国へ発信する計画も進んでいます。学校教育の現場におけるAI活用の成功事例として、部活動改革のモデルケースになりつつあります。

生成AIで地域特産の新商品開発(武庫川女子大学 × ソフトバンク)

🔵課題の背景

地方自治体にとってふるさと納税の返礼品開発は地域産業の活性化策の一つですが、従来の特産品だけでは寄附者の関心を引き続けるのが難しく、新たな魅力ある商品開発が課題となっていました。兵庫県西宮市の武庫川女子大学は、地元企業や高校とも連携しながら地域特産を生かした斬新な返礼品アイデア創出に挑戦しました。

🔵活用したAI技術

ソフトバンクの協力の下、学生たちは生成AI(文章・画像を生成できる人工知能)を活用しました。まずソフトバンクの社員からサステナビリティや生成AI活用について学び、各地域が力を入れる特産品に関するデータや魅力を洗い出しました。その上で生成AIを使い、新しい返礼品のコンセプト提案書や商品の魅力を伝えるパンフレットを作成しました。

例えば、画像生成AIでデザイン案を作ったり、文章生成AIで販促キャッチコピーを考案するなど、AIをアイデア発想と資料作成の支援ツールとして活用しました。

🔵大学と企業の連携枠組み

大学・企業・自治体・高校という産学官+学校の複合連携プロジェクトとして進められました。武庫川女子大学とソフトバンクが中心となり、自治体職員や地元企業の協力を得て学生チームが商品企画を担当。ソフトバンクは社員が講師となって最新AI技術の研修やサポートを提供しました。また学生は自治体担当者へのヒアリングや現地視察も行い、AIの提案内容が地域ニーズに即したものになるよう努めました。

産学が知見と技術を持ち寄り、行政と地域企業が実情を共有することで、実効性の高い商品開発体制が構築されました。

🔵成果・社会的インパクト

こうして生まれたアイデアから、3種類・計7点の新たな返礼品が実際に採用されました。例えば、三重県多気町の特産「次郎柿」の収穫体験ができるプログラム付き返礼品など、体験型・高付加価値型の商品が企画されています。

これらの新商品は地域の魅力発信につながり、寄附額増加や関係人口の創出といった波及効果も期待されています。生成AIをビジネス開発に活用した産学連携の成功事例として、他地域でも参考になる取り組みと評価されています。

ロボット農機で農業の担い手不足に挑戦(北海道大学 × NTTグループ)

🔵課題の背景

農業分野では高齢化と後継者不足による労働力不足が深刻な社会課題です。北海道岩見沢市でも生産者の高齢化で一人当たりの負担が増大し、新規就農者の確保も難しくなっていました。国内の食料生産を維持・拡大していくには、農作業の省力化・自動化や生産性向上が急務となっており、先端技術を活用したスマート農業への転換が期待されていました。

🔵活用したAI技術

自動運転型のロボットトラクターを中核とするスマート農業技術を導入しました。北海道大学とNTTグループは、5G通信、高精度GPS測位、そしてAI技術を組み合わせて、農業機械の自動走行や遠隔監視・制御を実現するシステムを開発。AIは圃場データや機械の走行データを解析し、最適な経路でトラクターが無人走行できるよう支援します。また気象データや土壌データなどビッグデータ解析にもAIを用いることで、播種や収穫の適期判断、高精度な収量予測といった生産管理高度化にも取り組みました。これらの技術により、ベテラン農家の熟練に頼らずとも高効率・高精度の農作業を可能にすることを目指しました。

🔵大学と企業の連携枠組み

岩見沢市・北海道大学・NTT(日本電信電話株式会社およびNTT東日本、NTTドコモ)による産学官連携協定が2019年に締結され、本格的な共同プロジェクトが始動しました。大学は自動走行やAIに関する研究知見を提供し、NTTグループは5G通信網やIoTプラットフォームを構築して技術実証を支援しています。また岩見沢市が現場フィールドの提供や農家との調整役を担い、三者が一体となって実証実験を推進しました。内閣府や農水省の実証事業にも参画し、国の支援を受けつつ、世界トップレベルのスマート農業モデルの社会実装を目指す体制です。

🔵成果・社会的インパクト

この取り組みは段階的な実証を経て着実に成果を上げています。ロボットトラクターによる無人田植え・収穫の実証に成功し、作業時間の大幅短縮と省力化を確認しました。5G環境下で離れた場所から農機を監視・操作できることも検証され、高齢の農家でも負担を減らしつつ農作業を続けられる可能性が広がりました。

実証地域では、省力化によって生産規模拡大や新規作物への挑戦が可能となるなど経営改善効果も報告されています。また空き時間を利用した農機シェアリングによる効率的な運用モデルなど、新たなビジネスの芽も生まれています。スマート農業を軸に地域の雇用創出や地方創生につなげる試みとして注目され、国内外から視察が相次ぐなど波及効果も大きく、産学官連携の成功事例として高く評価されています。

AI配送マッチングで物流を効率化(群馬大学・明治大学 × 日本パレットレンタル)

🔵課題の背景

物流業界ではトラックドライバー不足や積載効率の低さ(トラックの荷台が40%未満しか利用されていない)といった課題が顕在化しており、特に長距離輸送では空車回送の無駄が問題となっています。こうした問題に対処するため、共同輸送を活用し、少ないトラックで多くの荷物を運ぶ効率化が求められています。しかし、最適な輸送ルートを探索するには膨大な組み合わせを処理する必要があり、迅速なマッチングシステムの構築が困難でした。

🔵活用したAI技術

TranOptでは、群馬大学および明治大学との産学共同研究によって開発されたAI技術が活用されています。これにより、経路や想定運賃、荷量の需給・季節変動を考慮した効率的な共同輸送マッチングが可能となります。特に、AIは以下の機能をサポートしています:

・往復・3拠点経路を結ぶルートや混載輸送の提案

・業種や地域を問わず、最適な相手を見つけ出す機能

・実務上の条件を詳細に登録し、より実際的なマッチングを実現

🔵大学と企業の連携枠組み

TranOptの開発は、群馬大学と明治大学との産学共同研究によって進められました。この共同研究により、AI技術が高度に活用され、複雑な物流の問題を解決するためのシステムが構築されました。また、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成事業「Connected Industries推進のための協調領域データ共有・AIシステム開発促進事業」をもとに、この技術が研究されました。

🔵成果・社会的インパクト

TranOptによって、物流業界全体の効率化が進んでいます。具体的な成果としては、以下の点が挙げられます:

・高いマッチング率:AIによって、複雑な経路や需要に基づいた最適なマッチングが可能になり、輸送効率が向上。

・データベースの活用:豊富なデータベースから最適な輸送相手を選定し、複数の企業間での協力を促進。

・CO2削減効果:効率的な共同輸送により、トラックの空車回送を減らし、CO2排出量の削減を実現。

・成功報酬型のサービス:TranOptは、共同輸送が成立した場合に成功報酬型で手数料を徴収する仕組みを採用し、コスト効率的なサービスを提供。

さらに、TranOptはマッチングニーズの見える化を実現し、輸送経路の人気や傾向をリアルタイムで把握することができ、より戦略的なマッチングを行うことが可能になりました。

おわりに

以上、日本国内で成功している「社会課題×AI×産学連携」の最新事例をご紹介しました。大学の持つ専門知識と企業の技術力・実行力を組み合わせることで、医療現場の働き方改善から地方の産業振興、防災や高齢者支援まで幅広い課題に対して効果的なソリューションが生み出されています。

いずれのプロジェクトも2020年代に入ってから本格化した取り組みであり、AI技術の進歩とオープンイノベーション推進の賜物と言えるでしょう。産学連携によるAI活用事例は今後ますます増えていくと予想されます。

企業にとっては大学との協働が新規事業創出や地域貢献に繋がり、大学にとっても研究成果の社会実装や人材育成の場となるwin-winの関係です。日本発のイノベーションで社会課題を解決し、その成功モデルを世界へ発信していくことが期待されています。各分野の最新事例に学びながら、引き続き産学の垣根を越えたコラボレーションによって持続可能な未来社会を築いていきましょう。