【更新日:2025年11月17日】

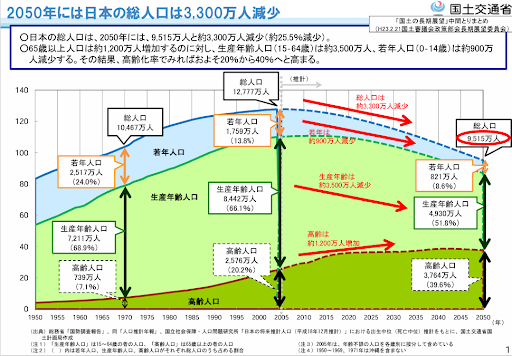

国土交通省のレポートによれば、2050年には、日本の総人口は3,300万人減少すると言われています。また、有識者で構成された「人口戦略会議」が4月24日に発表した報告によると、日本の自治体の43%にあたる744の自治体が「消滅可能性自治体」とされています。

「消滅可能性自治体」とは、将来的に人口減少や高齢化の進行によって、地域社会の維持が困難になる可能性が高い自治体を指します。

これらの自治体では、2050年までに20代~30代の女性人口が半減し、人口減少が深刻化する可能性があると指摘されています。

ブロック別の分析では、西日本に比べ北日本の人口流出が深刻です。東北には消滅可能性がある自治体が165あり、全国で最も多かった一方、九州・沖縄は消滅可能性が比較的少なく、自立持続可能性がある自治体が34ありました。

本記事では、「消滅可能性自治体」の問題についてフォーカスしつつ、消滅可能性自治体から脱却するための対策について述べたいと思います。更には、中小企業が取るべき対策について解説していきたいと思います。

人口戦略会議と消滅可能性自治体とは?

人口戦略会議は、人口減少や少子高齢化の課題に取り組むため、2023年に設立された民間有識者による組織で、「人口ビジョン2100」を通じて、2100年までに日本の人口を8,000万人で安定させる目標を掲げています。このビジョンでは、少子化対策や子育て支援を強化する「定常化戦略」と、人口減少を前提に社会の生産性や持続可能性を高める「強靱化戦略」を提案しています。

一方、消滅可能性自治体とは、若年女性(20~39歳)の人口が2010年から2040年にかけて50%以上減少すると予測される自治体を指し、2014年の日本創成会議の報告書で注目されました。若年層の減少や都市部への人口流出により、地域経済の衰退や公共サービスの維持困難、社会的孤立といった問題が懸念されるため、地方創生政策や移住促進、産業振興などの対策が進められています。人口戦略会議は国家レベルの戦略を描き、消滅可能性自治体は地域レベルでの危機意識を喚起する役割を果たし、日本の持続可能な未来を考える上で重要な視点を提供しています。

消滅可能性自治体ランキング

これは、若年女性人口減少率が高い自治体のランキングです。

20~39歳の女性が多く流出している自治体が対象となっています。若年女性の減少率は、消滅可能性自治体を判断する重要な指標とされています。

| 順位 | 都道府県 | 自治体名 | 若年人口変化率 |

| 1 | 群馬県 | 南牧村 | -88.0% |

| 2 | 青森県 | 外ヶ浜町 | -87.5% |

| 3 | 北海道 | 歌志内市 | -86.7% |

| 4 | 青森県 | 今別町 | -86.0% |

| 5 | 京都府 | 笠置町 | -85.7% |

| 6 | 奈良県 | 黒滝村 | -85.7% |

| 7 | 青森県 | 佐井村 | -85.2% |

| 8 | 奈良県 | 吉野町 | -84.9% |

| 9 | 三重県 | 南伊勢町 | -83.5% |

| 10 | 奈良県 | 御杖村 | -83.3% |

(「消滅可能性自治体」マップと一覧 ~2050年の日本の姿を参考に表を作成)

一方、若年女性の人口が増えている自治体のランキング(5位まで)はこちらになります。

| 順位 | 都道府県 | 自治体 | 若年人口変化率 |

| 1 | 東京都 | 港区 | 7.6% |

| 2 | 東京都 | 中央区 | 4.2% |

| 3 | 茨城県 | つくばみらい市 | 4.1% |

| 4 | 千葉県 | 流山市 | 2.4% |

| 5 | 東京都 | 御蔵島村 | 2.0% |

(「消滅可能性自治体」マップと一覧 ~2050年の日本の姿を参考に表を作成)

消滅可能性自治体の問題点とは?

消滅可能性自治体では、多くの問題点を抱えることとなります。主な問題点として以下の点が挙げられます。

1.人口減少によって発生する問題

■労働力不足: 若年層の減少により、地域の労働力が不足し、産業や経済活動が停滞します。

■社会サービスの低下: 医療、教育、交通などの公共サービスが維持できなくなり、住民の生活の質が低下します。

2.高齢化の進行に伴う問題

■ 介護負担の増大: 高齢者が増えることで介護の需要が高まり、家族や地域社会の負担が増えます。

■医療費の増加: 高齢者の増加に伴い、医療費が増加し、自治体の財政を圧迫します。

3.地域経済の縮小による問題

■消費活動の低下: 人口減少により、地域内の消費活動が低下し、商業施設の閉店や経済の停滞が生じます。

■ 産業の衰退: 地域産業が労働力不足や市場の縮小により衰退し、経済基盤が脆弱化します。

4.コミュニティの崩壊

■社会的孤立: 若年層の流出により、コミュニティのつながりが弱まり、社会的孤立が深刻化します。

■文化の消失: 地域独自の文化や伝統が継承されず、消失するリスクが高まります。

5.財政の逼迫

■税収の減少: 人口減少に伴い、自治体の税収が減少し、公共サービスの維持が困難になります。

■財政赤字の拡大: 高齢化に伴う医療・福祉費用の増加により、自治体の財政が悪化し、財政赤字が拡大します。

6.インフラの老朽化

■インフラの維持管理費の増加: 人口減少地域では、インフラの維持管理費が相対的に増加し、財政負担が重くなります。

■利用者の減少: 公共交通や学校などの利用者が減少し、効率的な運営が難しくなります。

これらの問題点を解決するためには、地域の魅力を高め、若年層の定住を促進する施策や、移住者を受け入れるための環境整備が必要です。また、地域経済の活性化や子育て支援による少子化の歯止めも重要な課題となっています。

消滅可能性自治体から脱却するための対策

消滅可能性自治体の問題を解決するためには、以下のような対策が必要とされており、様々な自治体で多様な施策が行われています。

1.若年層の定住促進

若者が地域に定住しやすい環境を整備するための住宅支援や仕事の提供。

2.移住・定住促進施策

都市部からの移住を促進するための魅力的な地域資源の発掘とPR。

3.子育て支援の充実

子育て環境を整備し、若い世代が安心して子どもを育てられるような支援策の強化。特に少子化対策として子育て支援を充実させることは、若年層の女性の数を増やすため、消滅可能性自治体からの脱却に直接繋がる有効な対策として注目されています。

4.高齢者支援の充実

高齢者の生活を支えるための福祉サービスの拡充とコミュニティの強化。

5.地域経済の活性化

地域産業の振興と新たなビジネスの創出を通じて、地域経済の自立を図る。

岡山県西粟倉村 ― 消滅可能性から地方創生の先進事例へ

地域産業の振興と新たなビジネスの創出を通じて地域経済の自立を実現した好例として挙げられるのが、岡山県北東部の山間に位置する西粟倉村です。かつて「消滅可能性自治体」とされたこの小さな村は、自主自立の道を選び、独自の地方創生戦略によって全国的な注目を集める存在となりました。人口約1,300人、面積の93%を森林が占める西粟倉村が歩んできた挑戦と変革の軌跡を紹介します。

村の概要と課題

・位置と自然環境:西粟倉村は岡山県の北東端、兵庫県・鳥取県との県境に位置する山村で、スギやヒノキを中心とした人工林が村の大半を占めています。

・人口:2024年3月末時点で約1,300人。

・危機の始まり:2004年の「平成の大合併」で独立を選びましたが、林業の衰退と人口減少が進行。2014年には「人口戦略会議」により「消滅可能性自治体」に分類され、危機感が村全体に広がりました。

地方創生の核:「百年の森林(もり)構想」

2008年に策定された「百年の森林構想」は、西粟倉村の地方創生の根幹を成しています。

・長期的視点:50年育てた森林をさらに50年かけて育て、100年後に引き継ぐというビジョン。

・森林の一括管理:個人所有の森林を村が預かり、効率的かつ高品質な森林経営を実施。

・地域内経済循環:伐採材を村内で加工し、付加価値の高い製品として販売。林業の6次産業化と雇用創出を目指しています。

この構想を“幹”に、多様なプロジェクトが“枝葉”として展開されています。

間伐材活用による雇用と起業の創出

間伐材からの雇用創出

・株式会社西粟倉・森の学校(2009年設立)

村が出資する地域ベンチャー。ユカハリ・タイルなどの無垢材製品や、地域産品ECサイト「ニシアワー」の運営、「共有の森ファンド」による資金調達などを展開。補助金に頼らず自立経営を実現。

・株式会社木の里工房 木薫(2006年設立)

元森林組合職員らが設立。「森から子どもの笑顔まで」を理念に、無垢材家具や保育施設の運営を行い、収益還元モデルを確立。

これらの取り組みにより、地域に新たな雇用が生まれ、特に女性や移住者の働く場としても機能しています。

2. ビジョンへの共感が起業を促す

・ローカルベンチャーの集積:50社以上のローカルベンチャーが、林業・木工にとどまらず、ジビエ、IT、飲食など多様な分野で誕生。

・支援制度:「ローカルベンチャースクール」や地域おこし協力隊制度を通じて、起業を志す人材を発掘・育成。

・活動拠点:「amoca」などのコワーキング施設を整備し、創業支援を実施。

「百年の森林構想」が掲げる長期的な自然との共生ビジョンは、多くの人々の共感を集め、移住や起業の動機づけとなっています。

持続可能な社会の実現に向けた取組

1. 移住・定住支援

・子育て支援:保育料の軽減、0〜18歳の医療費自己負担の無料化。

・教育の充実:探求心を育む独自プログラムで「教育移住」も推進。

2. 再生可能エネルギーの地産地消

・木質バイオマス発電:間伐材などを活用し、村の電力の一部を自給。

・その他再エネ導入:小水力、太陽光なども導入し、脱炭素化を進めています。

成果と展望:消滅可能性からの脱却

・人口動態の改善:移住者が増加し、人口減少に歯止め。2024年、人口戦略会議の分析で「消滅可能性自治体」からの脱却が示されました。

・経済の再活性化:ローカルベンチャーを中心に産業と雇用が創出され、地域経済が活性化。2004年以降のIターン移住者は約220人に上ります。

結論

西粟倉村(岡山県)は「林業再生」と「消滅可能性自治体」からの脱却を実現した事例として、同様の課題を抱える地方自治体にとって非常に参考になる成功例です。

特に以下のような地方自治体にとって、西粟倉村の取組みは示唆に富みます:

| 状況 | 学べる点 |

|---|---|

| 人口減少が深刻 | 移住者を呼び込む仕組み、U/Iターン支援の柔軟性 |

| 林業が停滞 | 森林資源を再定義し、地域内循環とブランド化 |

| 若者が定着しない | 起業支援・居住支援・価値観の共有(共感型誘致) |

| 行政主導に限界 | 住民・移住者との協働体制の構築 |

西粟倉村は、危機をきっかけに地域資源に根ざしたビジョンを打ち立て、林業の再生、起業支援、再エネ導入など多角的な施策を一体的に展開。官民協働で「稼ぐ力」を生み出し、持続可能な地方自治体のモデルとして全国から注目を集めています。

消滅自治体、対策実施の先進例

消滅可能性自治体の中には、対策を講じて人口減少を低く抑えることに成功している自治体もあります。ここでは、その中でも特に注目されている例を紹介します。

地域のブランド戦略で移住を促進した事例

地域の魅力を発掘し、ブランディングに力を入れたことで、子育て支援策など他の支援策との相乗効果が働き、移住者が増えたケースも見られます。それらの事例をご紹介します。

1.長野県阿智村|天空の楽園 日本一の星空 ナイトツアーで地域の魅力発掘

■取り組み

阿智村はかつて、地元住民から「この街には何もない」と言われるほど観光資源が認識されていませんでしたが、村の観光資源を再評価する取り組みを始めました。2006年に環境省から「星が最も輝いて見える場所」に選ばれたことをきっかけに、星空をブランド化しようと考え、2012年に「天空の楽園 日本一の星空 ナイトツアー」をスタートし、星空をエンターテインメント化することで観光客を引き寄せました。

このツアーは年々人気が高まり、2023年には累計100万人以上が訪れるほどになりました。ツアーでは特別なバスやゴンドラ、宇宙服を着たガイドなどの演出を施し、悪天候の日でも楽しめる工夫をしています。

また地元の中学校や高校での講義や、外部メディアでの発信を通じて、地元住民の意識改革にも成功し、2019年には2,640人が参加した天体観測でギネス世界記録を達成するなど地域の一体感を醸成しました。

現在、阿智村は南信州エリア全体の観光業を盛り上げるため、昼神温泉を拠点とした新たな街づくりを進めています。今後、リニア中央新幹線の開通を見据え、ウォーカブルな街づくりを目指して大規模なインフラ整備を進めています。これにより、観光資源を基軸にした持続可能な地域活性化を目指しています。

さらに若者や子育て世代の移住促進にも力を入れています。移住支援として住宅補助や子育て支援を充実させ、移住者向けの交流イベントを開催しています。

■成果

消滅可能性自治体からの脱却はしていませんが、若年層の移住者が増え、地域の活性化に成功しています。

阿智村の取り組みは、地域の価値を掘り起こし、観光を基軸にした新たな街づくりを推進する成功例として注目されています。

2.徳島県上勝町|ゴミの削減とリサイクル

■取り組み

「ゼロ・ウェイスト運動」を推進し、ゴミの削減とリサイクルを徹底しています。地域資源を活用したビジネスも展開しています。

■成果

環境意識の高い移住者が増加し、地域全体のエコ意識が高まっています。観光客も増え、地域経済の活性化に寄与しています。

3.北海道下川町|持続可能な森林経営

■取り組み

持続可能な森林経営と地域資源の活用に注力しています。また、教育や福祉の充実も図り、若年層の定住促進を進めています。

■成果

地域資源を活かした産業振興により、雇用が創出されています。また、教育や福祉の充実により、子育て世代の定住も進んでいます。

4.岐阜県高山市|古い町並みを活かした観光振興

■取り組み

古い町並みを活かした観光振興や、農業・林業の振興に力を入れています。移住希望者向けのサポートも充実させています。

■成果

観光客が増加し、地域経済が活性化しています。また、移住者が増え、地域コミュニティの再生に成功しています。

これらの自治体は、それぞれの地域特性や資源を活かした取り組みを行い、消滅可能性自治体からの脱却を目指しています。成功の鍵となっているのは、地域の魅力を発信し、若年層や子育て世代の移住・定住を促進するための具体的な施策を実施している点です。

ユニークな対策を講じている事例

その他、ユニークな対策を講じている自治体をご紹介します。

5.秋田県湯沢市|ICTを活用した在宅ワーク導入で女性の就労機会を創出

育児や介護でフルタイム勤務が難しい女性や、冬期に所得が低下する農業従事者などの新たな就労機会を創出し、市内の中小企業の事業力強化や専門スキルを持つ人材の活用を促進するために、ICTを活用したクラウドソーシング(在宅ワーク)の導入環境を整備しています。

また、クラウドソーシングプロデューサーの育成を目的とした地方創生先行型交付金の先駆的事業(タイプⅠ)に加え、在宅ワーカー(女性や農業従事者など)のスキルに応じた育成プログラムの展開、企業へのクラウドソーシング活用支援などを通じて、新規雇用の創出、市内企業の活性化、UIJターン促進による人口流出抑制を図っています。

6.徳島県美馬市|地域の空き家等に転居してもらう独自モデル

美馬市は「移住促進拠点を整備し、集中的に移住者を受け入れ、その後地域の空き家等に転居してもらう」という独自のモデルを採用しています。

このモデルでは、自然資源や歴史資源、スポーツ施設などの地域資源を活用して「生涯活躍のまちづくり」を推進します。移住支援コーディネーターや健康コンシェルジュを配置して移住者の生活をサポートし、「元気な高齢者に出番をつくる」ための「シニアパワー活用プログラム」という市独自のマッチングシステムを展開しています。

さらに、モデルエリア内の「四国大学スーパーサテライトオフィス」で移住者向けの生涯プログラムを提供し、美馬市出身者などから移住者を受け入れています。

7.栃木県那須烏山市|地域農林産品の高付加価値化や里山資源の活用

那須烏山市は、栃木県の東部に位置し、農業と製造業を基幹産業とする地域ですが、農業の担い手の減少や高齢化、製造業の事業所数や出荷額の減少などの問題を抱えています。

これに対処するため、地域農林産品の高付加価値化や里山資源の活用に関する人材育成を行い、販路拡大のための新商品開発を促進しました。

また、酒粕や烏山和紙などの地域特産品を活用した新たな特産品の開発や、里山の自然環境や農業の生産活動を体験する観光ツアーの開発を行い、雇用創出を目指しています。これらの取り組みにより、地域の活性化と雇用創出に成果を上げています。

8.島根県海士町|隠岐島前高校魅力化プロジェクト

隠岐の小さな島の海士町では、地域資源を活用して第1次産業の再生に取り組み、「さざえカレー」や「いわがき春香」の商品化に成功し、地域経済の活性化を実現しました。また、隠岐牛のブランド化や「海士乃塩」の販売促進など、多岐にわたる産業施策を展開し、島ブランドの創出にも成功しました。

平成20年に始まった「隠岐島前高校魅力化プロジェクト」では、生徒の島外流出を防ぐために全国から生徒を集める取り組みを行い、生徒数のV字回復と学級増加を実現しました。このプロジェクトは地域学やキャリア教育などの独自プログラムを導入し、島外留学生も積極的に募集しています。

さらに「海士大学」構想を掲げ、地域全体をキャンパスと見立てた学習や体験活動を通じて、持続可能な地域づくりに必要な人材を育成しています。

交流事業や「ふるさと納税」制度を活用して都市との交流や国際交流を活発に行い、多くの若者やIターン者が定住するようになり、財政基盤の強化にも成功しました。地域住民は「誇り」と「気概」を持ち、危機感を共有しながら協力する姿勢が生まれ、住民意識の変革が進みました。

9.茨城県境町|土地建物無償譲渡&徹底的な英語教育

茨城県境町においては、20年住み続けると土地と建物が無償譲渡されるプロジェクトを推進しています。一方で全小中学校においては、「英会話教室に通わなくても、境町で義務教育を卒業すると英語が話せるようになる」という目標の下にALT講師が複数名常駐、徹底的な英語教育を実践中。

消滅可能性自治体から脱却した自治体の事例

今回の分析では、「消滅可能性自治体」を脱却した自治体が239あります。また、若年女性人口の減少率が20%未満であり、持続可能性が高いとされる65の自治体を「自立持続可能性自治体」と名付けています。次に、自立持続可能性自治体の事例と、自立持続可能性自治体ではないが消滅可能性自治体から脱却した自治体の事例をご紹介します。

10.鳥取県日吉津村|自立持続可能性自治体

鳥取県日吉津村は、20~39歳の若年女性の人口減少率が50年に20%未満となる「自立持続可能性自治体」になりました。

日吉津村の人口は、県の推計によると7月1日現在で3593人となり、昨年同時期と比べて43人増加しました。県全体の人口が6014人減少し53万8525人に減少する中、日吉津村は唯一人口が増加した市町村となりました。

日吉津村が消滅可能性自治体から脱却できた理由は、地域の特性を活かした総合的な施策と住民のニーズに応える支援によるものです。具体的には以下の4つの柱に基づいた戦略が奏功しました。

1.移住・定住支援

■新築住宅借入利息助成制度を導入し、新しい住宅の建築を促進。若年層や子育て世帯の転入を支援しました。

■宅地情報の把握と発信を行い、空き家の利用を促進。これにより、新たな定住を支援しました。

2.子育て支援

■ 待機児童ゼロを目指す取り組みを実施。保育所の増設や保育環境の向上を進めました。

■子育て総合支援事業として、子ども医療費助成制度の充実や子育て教育の支援を行い、子育て世代に優しい環境を提供しました。

日吉津村の子育て支援は特に注目されています。

村内のひえづこども園の園児数は、2019年度の103人(4月1日現在)から、2023年度には140人(同)に増加しました。村では、出産後4〜5カ月の子供のいる各家庭に連絡をして、最初の検診兼支援センターデビューの機会を提供しています。

同センターは乳幼児を連れて遊びに来たり、一時預かりサービスを利用したりすることができます。児童館は小学校の放課後に子どもたちが過ごせる場所として機能しています。幼児から小学校教育まで円滑なつなぎができていることが、日吉津村の強みとなっています。

3.雇用支援

■ 事業所支援として、従業員確保のための奨学金支援や事業所への補助金制度を設け、地元での雇用を促進しました。

■農業支援として、農業の担い手を確保し、持続可能な農業経営を推進しました。

■ 起業支援として、村内での起業を促進し、新たな事業の立ち上げを支援しました。

4.地域づくり・地域連携

■ヴィレステひえづを拠点に、村民の自主活動やNPO法人との連携を強化し、地域づくりを進めました。

■ 広域連携として、観光情報の提供や移住定住の促進を通じて、地域の魅力を発信しました。

これらの施策により、日吉津村は人口増加を目指し、消滅可能性自治体から脱却することができました。特に、住宅や子育て支援、雇用創出など、住民の生活に直結する取り組みが効果を上げ、地域の活性化につながっています。

11.宮城県大衡村|女性から選ばれるまちづくり

大衡村は「消滅可能性自治体」から脱却し、「自立持続可能性自治体」に認定された数少ない自治体のひとつです。10年前に消滅の危機が指摘されたことを受け、子育て支援策を強化しました。

1.子育て支援策

■出産時や入学時の祝い金を支給、またオムツや粉ミルクなどの購入に使えるクーポン券を配付しています。

■子育て支援チーム「むらっこ」を設立し、子育ての悩みに対応しています。

■定住意思のある若い世代が住宅を購入する際、最大150万円を住宅補助をしています。

2.企業誘致の成功

大衡村は企業誘致にも成功し、多くの企業が村に工場を建設しています。今後、新たな半導体工場の建設も予定されており、この企業誘致による税収をさらに子育て支援策に充てる予定です。

これらの取り組みの結果、子育て世代の転入が増加し、将来の人口推計が改善しました。村で7人の子どもを育ててきた住民は、「医療費無料やクーポン券などで育てやすい環境が整っている」と評価しています。

子育て支援の充実で、女性から選ばれるまちづくりに成功した例といえます。

12.鹿児島県長島町|若者のUターン支援策「ぶり奨学金」の創設

長島町は、2014年に「消滅の可能性がある」と指摘されたことで危機感を強め、対策を強化しました。これにより、今回「消滅可能性自治体」から脱却しました。この町の取り組みをご紹介します。

【若者のUターン支援策「ぶり奨学金」】

2016年に、町を出ていく若者を呼び戻すために「ぶり奨学金」を創設しました。この奨学金は、町外の高校や大学を卒業後、10年以内に町に戻って定住すれば、元金や利息の返済を町が肩代わりする制度です。名称は、長島町が国内有数の養殖ブリの産地であることから、「外の世界を回遊したあとにUターンしてほしい」という思いを込めて「ぶり奨学金」と名付けられました。

この奨学金は、地元の信用金庫でローンを申し込み、在学中に資金を受け取る形態です。高校在学中はひと月に3万円、大学、大学院、専門学校在学中はひと月に5万円が貸し出されます。財源は当初、町の一般財源で賄われていましたが、現在はふるさと納税による寄付金が活用されています。

制度開始から8年間で376人が「ぶり奨学金」を受給しました。このうち、22歳以上の受給者119人中61人が町内に戻り、Uターン率は51%に達しています。たとえば、熊本市の専門学校在学中に奨学金を利用したある若者は、4年前に長島町に戻って消防職員として働き、地元の女性と結婚しました。「地元に戻ってくると安心感があり、心に余裕ができた。豊かな自然環境の中で子育てできるのはうれしいし、消防職員としても地域に貢献できるよう働きたい」と述べています。

長島町は今後も基幹産業である農業・漁業の支援や子育て支援に力を入れ、町民が豊かさを実感できる対策を行い、定住者の増加を目指す方針です。この取り組みは、若者のUターン支援を中心に地域活性化を図り、持続可能な自治体としての基盤を強化しています。

13.広島県府中町|本格的な子育て支援

広島県府中町は県内で唯一「自立持続可能性自治体」とされ、広島市へのアクセスや大型商業施設の存在、子育て支援が評価されています。

「広島都市圏で一番の子育て支援」、「子育て世代が安心して暮らせるまちの整備」、「ふるさととして子育てできるまちづくり」、「町内外に向けたまちの魅力発信」の4つの方向性に沿った施策を展開し、本格的な子育て支援で子育て世代の転入を拡大しています。

14.大阪府寝屋川市|保育士の確保など子育て世帯を意識した施策

一方、10年前に「消滅可能性自治体」とされた寝屋川市は、子育て支援や教育環境の充実によって、今回そのリストから脱却しました。広瀬慶輔市長は、女性をターゲットにした街づくりが成果を上げたと説明しています。

大阪府の吉村洋文知事は、子育てしやすい街づくりの重要性を強調し、日本全体の課題として取り組むべきだと述べました。また、立命館大学の筒井淳也教授は、子育て支援に加えて、安定した雇用が若者の定住に重要だと指摘しています。

寝屋川市は、保育士の確保など子育て世帯を意識した施策により、消滅可能性から脱却しましたが、若年女性の減少は予想されており、さらなる対策が求められています。

15.宮崎県西米良村|移住・定住対策に特化した「すまいる課」を設置

西米良村では、結婚奨励金や安心出産助成金、出産祝い金、子育て支援などの取り組みに力を入れました。

さらに、移住・定住対策に特化した「すまいる課」を設置し、移住者への職業斡旋や住居支援に力を入れています。

16.広島県大崎上島町|移住促進に成功

広島県大崎上島町が移住促進に成功し、若年女性人口の減少率が改善されました。町は移住者受け入れの環境づくりに注力し、修学旅行生の受け入れや国際バカロレア認定校の開校などが功を奏しています。

消滅可能性自治体でビジネスを行う中小企業が取るべき対策とは?

消滅可能性自治体でビジネスを行う中小企業が取るべき対策は、地域の特性や課題に対応しつつ、持続可能な成長を目指すことが重要です。以下のような対策が考えられます。

1.地域資源の活用

■地元の特産品や観光資源の活用地元の特産品や自然景観、文化遺産を活用して、地域の魅力を発信し、観光業や関連ビジネスを展開する。

■地域ブランドの確立: 地域の特産品やサービスをブランド化し、他地域との差別化を図る。

2.地元人材の育成と確保

■若者の定住促進: 若者が働きやすい環境を整備し、地元での就業を促進する。インターンシップや職業訓練の提供も有効。

■シニア層の活用: 高齢者の知識や経験を活かし、シニア層を積極的に雇用することで、人手不足を補う。

3.デジタル技術の導入

■リモートワークの推進: テレワークの導入により、都市部からの人材をリモートで活用する。また、地元の働き手にも柔軟な働き方を提供する。

■デジタルマーケティングの強化: インターネットを活用して、地元の製品やサービスを全国や海外に向けて発信し、新たな市場を開拓する。

4.地域連携とネットワーキング

■地域の企業や団体との協力: 他の地元企業や自治体、NPOなどと連携し、共同で事業を進めることで、シナジー効果を高める。

■異業種交流の推進: 異業種の企業と交流し、新しいビジネスアイデアや協業の可能性を模索する。

5.持続可能な経営の実践

■環境配慮型ビジネス: 環境に配慮したビジネスモデルを導入し、持続可能な経営を目指す。再生可能エネルギーの利用や、エコ商品の開発などが考えられる。

■社会的責任の履行: 地元コミュニティへの貢献を重視し、CSR(企業の社会的責任)活動を積極的に行う。

6.事業の多角化とイノベーション

■新しいビジネスモデルの導入: 従来の事業に加えて、新しいビジネスモデルやサービスを開発し、事業の多角化を図る。

■イノベーションの推進: 技術革新や新しいアイデアを取り入れ、競争力を高める。

これらの対策を実行することで、消滅可能性自治体においても持続可能なビジネスを展開し、地域の活性化に貢献することができます。地域の特性や資源を最大限に活かしつつ、柔軟かつ戦略的な経営を行うことが成功の鍵となります。

中小企業:地域経済活性の鍵

消滅可能性自治体は、地域の存続が危ぶまれる現実を前に、多くの課題を抱えています。しかし、その中には地域資源を活用し、独自の施策を展開することで成功を収めている事例も少なくありません。

こうした事例から学べるのは、地域の特性を最大限に活かし、住民のニーズに応じた支援を行うことの重要性です。特に、中小企業は地域経済の活性化において重要な役割を果たしており、地域特産品のブランド化や観光資源の活用、新しいビジネスモデルの導入などを通じて、持続可能な成長を目指すことが求められています。

また、子育て支援は若年層の転入に大きく関与していることが明らかです。子育て支援に予算を割り当てる自治体は今後も増えると思われます。この分野で中小企業が積極的にビジネスを展開する方法も存在します。

成功事例を参考にしながら、限られたリソースをどのように活かすかを考え、地域と共に成長していく戦略を練ることが、これからのビジネスの鍵となるでしょう。

消滅可能性自治体に関してはこちらの記事「どうする!?湯河原 消滅可能性自治体脱却会議(特別対談:神奈川県湯河原町 内藤喜文町長)」も併せてお読みいただくことをお勧めします。

全国の自治体の消滅可能性度がわかる一覧はこちら↓

「消滅可能性自治体」マップと一覧 ~2050年の日本の姿~:朝日新聞デジタル

※参考文献

「消滅可能性」744自治体 人口戦略会議 239自治体が脱却

地方創生「星ふるさと まち・ひと・しごと創生総合戦略人口ビジョン/総合戦略」- 長野県阿智村公式

地元の“当たり前”に価値を見出す〜日本一の星空を主軸にした長野県阿智村のブランド戦略

上勝町ゼロ・ウェイスト宣言

知っとこ | 【公式】北海道下川町移住移住情報サイト タノシモ(tanoshimo)

高山市 |各市町村の情報|ふふふぎふ - 飛騨地方

地方創生に係る特徴的な取組事例(p.42)

地方創生に係る特徴的な取組事例(p.40)

地方創生事例集(p.23)

【隠岐國 ・海士町 】 ないものはない~離島からの挑戦

茨城県境町の驚きの移住支援とは。一定期間住み続けると家がもらえる!?

日吉津村地方創生総合戦略

県内8町が“消滅可能性自治体”に「人口戦略会議」が公表|NHK 鳥取県のニュース

消滅可能性自治体 全体の4割に 新増田リポート 人口戦略会議が発表 | NHK | ニュース深掘り

消滅可能性自治体 全体の4割に 新増田リポート 人口戦略会議が発表 | NHK | ニュース深掘り

「消滅自治体」5市町が脱却 人口戦略会議 移住増の自治体も

府中町人口ビジョン

全国の43%が『消滅可能性自治体』一方で危機脱却した市長

大阪:12市町村「消滅可能性」…人口戦略会議報告 寝屋川市は脱却

消滅可能性自治体・県内は9市町村 6市町村は脱却も「嬉しいが、これは一つの指標」|日テレNEWS NNN

「消滅自治体」5市町が脱却 人口戦略会議 移住増の自治体も

島根県内の12市町村が「消滅可能性自治体」から脱却…海士町・西ノ島町で減少率40ポイント以上改善

関連記事: