2025年の現在、ビジネスの目的や所有の在り方が大きく問われています。本セッションでは、「未来のビジネスはどうあるべきか?」というテーマのもと、企業がいかにして社会的使命(Purpose)を守り、持続可能な形で成長し続けるかを深掘りしました。

スチュワードオーナーシップとは?

スチュワードオーナーシップ(Steward Ownership)は、企業の使命を中心に据え、その実現を永続的に担保するための新しい所有モデルです。これは単なる理念ではなく、法的・経済的構造を通じて、ミッションドリブンな経営を制度的に守る仕組みです。

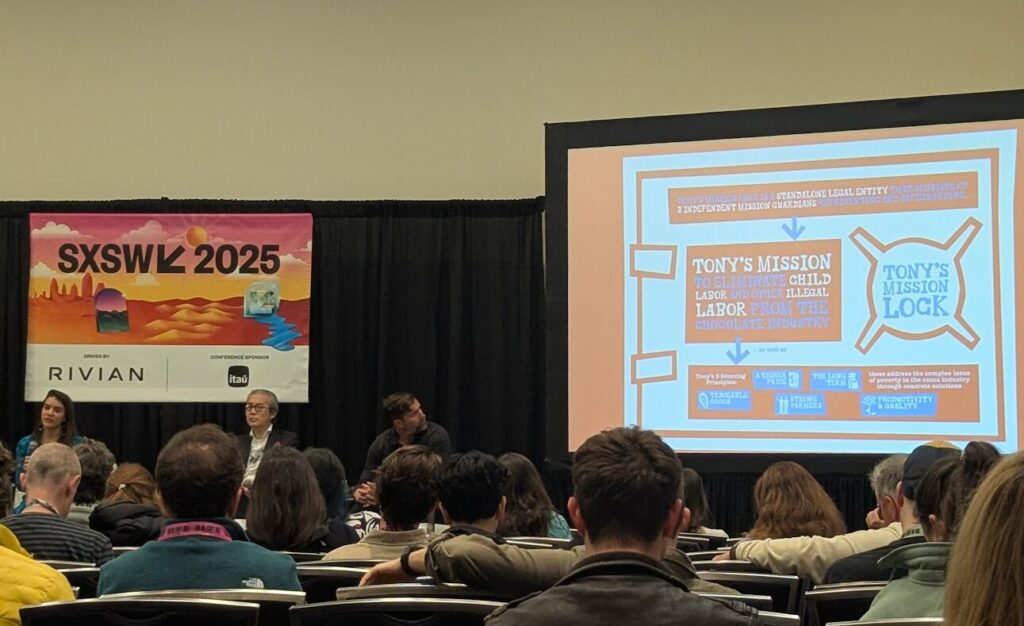

事例① Tony’s Chocolonely(オランダ)

Tony’sは、カカオ産業における児童労働などの搾取をなくすことを使命とする企業です。創業から20年、企業規模が拡大する中で「使命の逸脱」を防ぐため、「ミッションロック」と呼ばれる仕組みを導入。これは独立した財団にゴールデンシェアを与え、企業の意思決定に対して監督・異議申し立てができる仕組みで、使命から逸脱しそうな場合には「名指し批判」を年次報告書や新聞広告で行う権限を持ちます。

事例② Patagonia(アメリカ)

アウトドアブランドのパタゴニアは、気候変動への危機感から、創業者イヴォン・シュイナードが株式の100%を譲渡。議決権株は目的信託(Purpose Trust)へ、経済的利益は非営利団体へ移されました。これにより、会社の利益はすべて環境保護のために使われ、株主による影響を受けない経営が可能になりました。

所有と目的の関係(ハーバード大学・ヤンハ教授の見解)

企業の「目的」は、ガバナンスや所有構造と密接に関係しています。仮に目的を掲げても、最終的に株主利益が優先される限り、長期的なビジョンや社会的貢献は実現困難です。スチュワードオーナーシップは、多様な利害関係者を尊重する「マルチステークホルダー資本主義」の実現にとって、次なるフロンティアといえます。

事業承継という社会課題への応用

米国では中小企業の多くが55歳以上の経営者により所有されており、今後の引退に伴い数百万の企業が承継の岐路に立たされます。子に継がせるか、売却するかという二択ではなく、スチュワードオーナーシップや従業員所有(ESOP)のような選択肢を通じて、創業者の理念を維持しながら事業を継続することも可能です。

スチュワードオーナーシップのメリットと課題

スチュワードオーナーシップによって、企業は以下のような恩恵を受けます:

・長期視点に基づく経営判断が可能

・ステークホルダーとの信頼関係構築

・市場における競争優位性の確保

一方で、導入には課題もあります:

・法的構造の複雑性と初期コスト

・スチュワードオーナーシップの監督者の選任と運用

・社員・投資家への制度理解と浸透

なぜ“未来”ではなく“原点回帰”なのか?

法人という概念の始まりは「公共目的のための道具」でした。スチュワードオーナーシップは、新しい概念というよりも、企業本来の目的に立ち返るアプローチとも言えます。

セッション|The Only Constant is Change: Rethinking Corporate Ownership

スチュワードオーナーシップは、社会的使命をビジネスの中心に据える企業にとって、最も持続可能な所有の形といえます。Tony’sやPatagoniaのような事例からは、企業が規模を拡大しても「なぜ存在するのか(Why)」を忘れずにいられるための構造的保証が可能であることが示されました。

パタゴニアでは、創業家が会社を手放す際、ただ高額で売却するのではなく、企業の使命を守るために目的信託を活用しました。その結果、企業の経済的利益は非営利団体に流れ、議決権は信託により「守られる」構造が築かれました。これにより、創業者の意志を長期的に維持できるようになったのです。

一方、Tony’s Chocolonelyでは、カカオ供給チェーンから搾取をなくすという使命を果たすために、ミッションロック(Mission Lock)という構造を採用しました。これは、会社の戦略が使命から逸れた場合に、独立した第三者が警鐘を鳴らす仕組みです。これも、利益と権限を分離することで、企業のビジョンと活動の一貫性を保つ手段の一つです。

「The Only Constant is Change: Rethinking Corporate Ownership」のセッションでは、スチュワードシップ・オーナーシップを導入した若いスタートアップ企業の例として、初期投資家から議決権を買い戻し、資金提供と経営権を分離したケースも紹介されました。これは経営の自由を確保し、理念に忠実な成長を可能にします。

また、社員や求職者にとってもこのような構造は魅力的であり、実際に離職率の低下や長期的なエンゲージメント向上などの定量的効果も報告されています。

Stapelstein(シュターペルシュタイン)のスチュワードシップ導入事例まとめ

🔹 会社概要と創業時の課題

・Stapelstein はドイツ発のスタートアップ企業で、子どもの身体活動を促すカラフルで機能的な積み上げブロックなどを製造・販売している。

・創業初期は急速な成長を遂げたものの、外部投資家からの出資を受ける中で、創業者であるシュテファン(Stephan)氏が自社の議決権を失い、経営に対する影響力を失うという問題が発生。

・経営の方向性が投資家の利益最優先に傾き、「自分の理念やミッションがこのままでは守れない」と感じるようになる。

🔹 スチュワードシップ・オーナーシップ導入の転機

・Purpose Foundation(スチュワードシップ・オーナーシップの普及を支援する非営利組織)と出会い、支援を受ける。

・その支援を活用し、既存の投資家の一部に対して資金を払い戻し、代わりにスチュワードシップ型の構造へと会社を再編。

・投資家の経済的なリターンは残しつつ、経営の意思決定権を創業チームに再集約することで、企業のミッションを守る体制を確立。

🔹 現在の所有・運営体制の特徴

・「お金(資本)」と「意思決定権(力)」を分離する構造を取っている。

・投資家は経済的リターンは得るが、経営には関与しない。

・創業者たちが事業運営に専念できる環境を確保。

・「利益を追求することだけがゴールではない」という考えに基づき、将来的にはパタゴニアのように余剰利益を社会的なプロジェクトに再投資することも視野に入れている。

🔹 組織文化と社員への影響

・スチュワードシップ構造の導入後、新しく採用された社員の多くが会社の理念に共鳴して入社していることが分かった。

・「採用活動の質が変わった」「共感ベースでの採用が進んでいる」という実感がある。

・一方で既存社員の中には構造に無関心な人もおり、「構造よりも実際の仕事のやりがいや文化の方が重要だと考える人もいる」との現実的なコメントも紹介されていた。

Radically Open Security(ROS)の事例

🔸 会社の概要と創業者

・Radically Open Security は、オランダを拠点とするサイバーセキュリティ企業で、創業者は Melanie Rieback(メラニー・リーバック)氏。

・メラニー氏は「将来の自分が会社を売らないように、あらかじめ法律で自分を縛っておきたい」と思ってスチュワードシップを導入。人間の弱さを見越した制度設計として導入。

❝スチュワードシップ・オーナーシップだからといって、すべての問題が解決するわけではない❞

・メラニー氏は「スチュワードシップ・オーナーシップを導入しても、会社の中での問題や摩擦、間違いはなくならない」と率直に発言。

・特に自社のようなハッカーが多く在籍するセキュリティ企業では、独特のカルチャーや衝突も起きやすく、「トラウマ的な出来事もある」と述べる。

❝スチュワードシップは万能ではないが、「意志ある構造」ではある❞

・スチュワードシップ構造はあくまで「企業の目的やミッションを裏切らないための一つの方法であり、万能の解決策ではない」という現実的な視点。

・導入したとしても、日々の運営やカルチャー醸成には継続的な努力が必要。

❝「誤った人が誤ったことを言ってしまう」こともある❞

組織内でのコミュニケーションや意思決定の難しさにも言及し、「スチュワードシップを導入していても、完璧な組織にはならない」と強調。

しかし、こうした構造には課題もあります。導入後に「何がミッションに関わるのか」「どの範囲まで介入すべきか」などの運用面でのグレーゾーンも多く、継続的な対話と透明性が求められます。

さらに、AI業界においてはOpenAIの例が出され、理想的な構造でも十分に機能しないことがある点が指摘されました。構造だけでなく、それを生きた文化として機能させる取り組みが不可欠です。

法律面でも、こうした企業形態を選びやすくするために、オランダでは「Toekomstbestendig Bedrijfsvorm(未来志向型企業形態)」という法整備が進行中であり、商工会議所のチェックリストとして簡易に選択できる仕組みが模索されています。

最後に登壇者たちは、スチュワードシップ・オーナーシップは「国家所有」でも「旧来型の株主資本主義」でもない、企業の自由と選択を拡張する新たな道であると強調しました。

※本記事は、本メディアの記者がSXSW2025のセッション「This is not Woke Capitalism, this is the Future of Business(スチュワードオーナーシップとビジネスの未来:パタゴニアとTony’sの実例から学ぶ)」と「The Only Constant is Change: Rethinking Corporate Ownership」に参加し、内容をまとめたものです。公式の発表とは異なる点がある場合がありますので、ご了承ください。

本セッションは、 2025年3月11日 10:00am – Austin Convention Centerにて開催。前者は、Tony’s Chocolonely Katharina Bottenberg氏、Harvard Business School Nien-Hê Hsieh氏、Patagonia / Holdfast Collective Greg Curtis氏、PURPOSE Foundation Annika Schneider氏が登壇。

後者は、Patagonia / Holdfast Collective Greg Curtis氏、Radically Open Security Melanie Rieback氏、Stapelstein Stephan Schenk氏、PURPOSE Foundation Annika Schneider氏が登壇。