人口減少や産業空洞化が進むなか、日本の地方都市は「何をすべきか」以前に、「どのような構造をつくるべきか」を問われています。本記事では、人口10万人未満という制約の中で持続的な成長を実現してきた世界の地方都市に着目し、日本の地方再生に応用可能な“設計思想”を読み解いていきます。

- なぜ世界の「小規模都市」が成果を上げているのか

- 5つの成功都市の概要

- 事例①:ドイツ・テュービンゲン| 大学と市民が共創する「知識集約型コンパクト都市」

- 事例③:デンマーク・ビルン|企業と自治体が共創する「子ども中心の都市モデル」

- 事例③:米国・バーリントン| 「全電力100%再生可能エネルギー」を実現した小さな都市の挑戦

- 事例④:オランダ・スヒーダム|歴史遺産と水辺環境を活かした「住環境重視型」の都市再生

- 事例⑤:ニュージーランド・クイーンズタウン|観光都市が模索する「観光+デジタル産業」の多角化戦略

- 成功都市に共通する5つの構造| 日本の地方再生に必要なのは「再現可能な設計思想」

- 日本の地方再生に向けて|「何をやるか」より「どう設計するか」

なぜ世界の「小規模都市」が成果を上げているのか

日本の地方都市は、人口減少や高齢化といった構造的課題に直面しています。多くの自治体では産業の衰退が進み、自治体経営の持続性が懸念されています。特に人口10万人未満の都市では、財政面や人材面での制約が大きく、従来型の産業振興策や企業誘致策では十分な成果を上げにくいのが現状です。

一方で、世界に目を向けると、同規模でありながら持続的な発展を実現している都市が複数存在します。これらの都市は、必ずしも豊富な天然資源や強力な基幹産業を有しているわけではありません。多くは日本の地方都市と同様に、「資源や産業に乏しい」という条件を出発点としてまちづくりを進めてきました。

両者の違いは、都市の方向性を明確に定めること、教育機関・企業・行政の連携、市民参加の仕組みづくり、そして生活の質への継続的な投資といった「構造づくり」にあります。

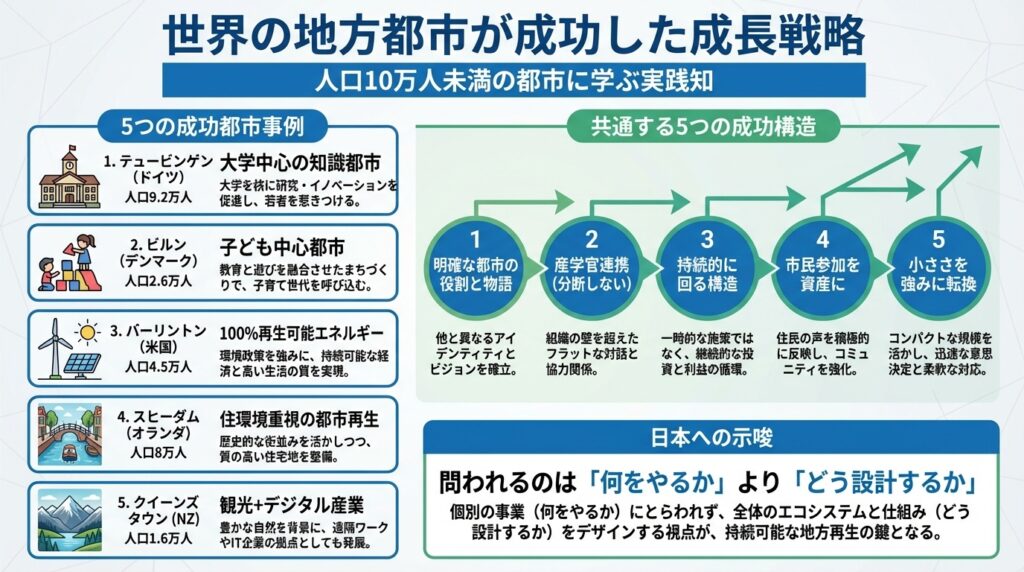

本記事では、一次情報で確認可能な5つの地方都市――テュービンゲン(ドイツ)、ビルン(デンマーク)、バーリントン(米国)、スヒーダム(オランダ)、クイーンズタウン(ニュージーランド)――を取り上げ、それぞれの成長を支えた中核的要因を分析します。

5つの成功都市の概要

本記事で扱う都市は、いずれも「人口10万人未満」であることに加え、日本の地方都市にとって参考となる示唆を有していることを基準に選定しています。

| 都市名 | 国 | 人口(概算) | 主な特徴 |

| テュービンゲン (Tübingen) | ドイツ | 約92,000 | 大学を中心とした研究・イノベーション都市、コンパクトシティ戦略 |

| ビルン(Billund) | デンマーク | 約2万6千人 | LEGO社を核に「子ども中心の都市づくり(Capital of Children)」を進めるデンマークの小規模自治体。 |

| バーリントン (Burlington) | 米国 バーモント州 | 約45,000 | 全電力を100%再生可能エネルギーで供給、大学主導の起業文化 |

| スヒーダム (Schiedam) | オランダ | 約80,000 | 都市再活性化、水辺と歴史的遺産を活用した住環境改善 |

| クイーンズタウン (Queenstown) | ニュージーランド | 約16,000 | 国際観光都市からハイテク・スタートアップ集積地への多角化 |

① ドイツ・テュービンゲン(Tübingen)

- 人口: 約92,000

- 位置: バーデン=ヴュルテンベルク州

- 特徴: ドイツ最古の大学の一つを擁し、バイオ・AI分野の研究機関が集積する「知の都市」。

② デンマーク・ビルン(Billund)

- 人口:約2万6千人(ビルン自治体全体)

- 特徴:都市コアの人口はさらに少ないが、自治体単位で政策が展開されている点に特徴がある。同市は「Capital of Children」を都市ビジョンに掲げ、子どもを中心に据えた教育・都市空間・公共投資を、LEGO社および関連財団との連携によって進めてきた。

③ 米国・バーリントン(Burlington, Vermont)

- 人口: 約45,000

- 特徴: 全電力を100%再生可能エネルギーで供給した米国初の都市。

④ オランダ・スヒーダム(Schiedam)

- 人口: 約80,000

- 特徴: ロッテルダム都市圏に隣接する都市。産業遺産を保存・活用しながら、居住環境とQOLを高める都市再生に注力している

⑤ ニュージーランド・クイーンズタウン(Queenstown)

- 人口: 約16,000(Queenstown urban)

- 特徴: 世界的観光地である一方、Startup Queenstown Lakes などの取り組みを通じて、スタートアップやデジタル産業の育成・集積を目指している。

事例①:ドイツ・テュービンゲン| 大学と市民が共創する「知識集約型コンパクト都市」

ドイツ南西部に位置するテュービンゲン市は、人口約9万人の小規模都市でありながら、大学を中核とした知識集約型の都市経営により、高い国際的評価を受けています。市の中心部に立地するエーバーハルト・カール大学テュービンゲン(1477年創設)および大学病院は、教育・研究・医療の拠点であると同時に、都市経済を支える最大の雇用基盤となっています。

成功しているポイント

1.大学発イノベーションの継続的な創出

テュービンゲンでは、生命科学、医学、神経科学、認知科学といった分野を中心に、大学や研究機関の研究成果を地域内で社会実装するエコシステムが機能しています。バイオテクノロジーや医療関連分野を軸としたスタートアップは、大学・研究機関・州政府からの支援を受けながら育成されており、急成長を追求するのではなく、持続的な発展を重視する地域産業モデルが形成されています。

2.研究・医療を核とした産業集積

大学病院を中心として、高度医療および研究関連の雇用が集積しており、都市の経済構造は製造業への依存ではなく、「知識」と「専門性」によって支えられています。近年はAIやデータサイエンスを活用した研究も進展していますが、大規模な企業集積を志向するものではなく、研究主導による応用やスピンオフが特徴となっています。

3.結果として実現したコンパクトで質の高い都市生活

テュービンゲンの都市計画では、自動車への依存を抑え、徒歩・自転車・公共交通を中心とした設計が徹底されています。これは「コンパクトシティ」を目的として掲げたものではありません。

歴史的街並みの保全、環境政策との一体的な推進、市民の生活利便性を重視する姿勢といった方針を積み重ねてきた結果として、コンパクトで高い生活の質(QOL)を備えた都市構造が維持されています。

成功の背景

大学と市の強固なパートナーシップ

テュービンゲンにおいて大学は、単なる教育機関ではなく、都市の将来像を共有するパートナーとして位置づけられています。行政と大学が、雇用政策・産業政策・都市計画を分断せずに一体的に検討することで、研究成果が地域外へ流出するのを防ぎ、地域内で循環する仕組みが構築されています。

市民参加型政治の定着

テュービンゲンでは、市長を中心として市民との対話を重視する政治文化が根付いています。都市開発や環境規制においても、市民の合意形成を前提に進めることで、短期的な反発を抑えつつ、長期的に支持される政策の実行が可能となっています。

日本への示唆

テュービンゲンの事例が示しているのは、地方都市における大学の役割が、単に「立地する施設」にとどまるものではなく、都市経営の中核そのものであるという点です。重要なのは、大学の研究分野を個別に列挙することではありません。その強みを都市の物語として抽象化し、産業や雇用、暮らしと結び付けた上で、市民と共有していくことが求められます。

人口規模の小ささは必ずしも不利ではなく、むしろ知識・人材・意思決定が循環しやすい条件となり得ます。テュービンゲンは、その可能性を長年の実践によって示している都市だと言えるでしょう。

事例③:デンマーク・ビルン|企業と自治体が共創する「子ども中心の都市モデル」

デンマーク中部に位置するビルン自治体は、人口約2万6千人の小規模自治体です。都市コアの人口は約7千人と、日本の町村規模に近い規模にとどまっています。一方で、世界的玩具メーカーであるLEGO社の本社所在地として知られ、国際空港や観光・教育施設を擁するなど、独自の都市機能を形成しています。

ビルンが国際的に注目されている理由は、単なる企業城下町にとどまらず、「Capital of Children(子どもの首都)」という明確な都市ビジョンを掲げ、企業・自治体・市民がそれぞれの役割を分担しながら都市づくりを進めてきた点にあります。

成功しているポイント

1.「子ども」を軸に統合された都市政策

ビルンでは、教育、公共空間、文化、福祉といった個別政策を縦割りで進めるのではなく、「子どもにとって良い都市とは何か」という視点から横断的に設計が行われています。この考え方は、「子どもに優しい都市は、結果としてすべての世代にとって暮らしやすい都市になる」という哲学に基づいています。

2.民間企業による長期的・公共志向の投資

LEGO GroupおよびLEGO Foundationは、単なるCSR(社会貢献)にとどまらず、都市の将来に対する長期的な投資として、教育・文化・公共空間の分野に継続的に関与してきました。LEGO Houseに代表される関連施設は、観光資源であると同時に、市民や子どもたちに開かれた公共性の高い空間として機能しています。

3.官民連携による都市経営モデル

ビルンでは、自治体がすべてを主導するのではなく、民間企業や財団の資金力や専門性を活用しつつ、行政は制度設計や調整役に徹しています。このような官民連携のバランスによって、小規模自治体では単独では実現が難しい規模と質の公共投資が可能となっています。

成功の背景

明確で一貫した都市ビジョン

「Capital of Children」というシンプルで象徴的なビジョンが、政策立案や投資判断、都市デザインの共通の判断基準として共有されています。その結果、個別施策が散発的に進むことを避け、都市全体として一貫性のある発展が実現しています。

企業と自治体の健全な距離感

ビルンの特徴は、企業が都市を「支配」する存在ではなく、公共性を前提としたパートナーとして関与している点にあります。自治体は公共の利益を守る立場を維持しながら、企業の資金力や専門性を都市経営に適切に組み込むことに成功しています。

日本への示唆

ビルンの事例は、地方都市における官民連携の可能性と同時に、その限界も示しています。世界的企業が立地しているという点では特殊性がありますが、重要なのは企業の規模や知名度そのものではありません。民間投資をいかに公共価値へと転換するかという設計思想にあります。

日本の地方都市においても、地元企業や財団、大学・研究機関などが、単なるスポンサーにとどまらず、「都市経営の当事者」として関与できる仕組みを構築できれば、公共投資の質と持続性は大きく高まると考えられます。

ビルンは、「自治体がすべてを背負わなくてもよい都市づくり」の一つの到達点を示している事例だと言えるでしょう。

事例③:米国・バーリントン| 「全電力100%再生可能エネルギー」を実現した小さな都市の挑戦

米国バーモント州に位置する人口約4万人の都市・バーリントンは、市内で使用される電力を100%再生可能エネルギーで賄うことに成功した都市として、世界的に注目されています。2014年には、一定規模を持つ都市として米国で初めてこの目標を達成しました。

ここで重要なのは、「最先端技術」や「巨額の投資」だけが成功要因ではなかった点です。バーリントンの取り組みは、既存の都市の仕組みを活かしながら進められたDX・GXの好例だと言えます。

なお、本事例は電力(electricity)分野を対象としたものであり、交通や暖房分野は含まれていません。

何が実現されたのか

バーリントンでは、市内で使用される電力の100%を再生可能エネルギーで賄う体制が構築されています。電源構成は、水力、風力、バイオマスなどを組み合わせた多様な構成となっており、安定性と持続性の両立が図られています。これらの電力供給は、市が運営する電力会社によって担われており、地域に根差した安定的なエネルギー供給が実現しています。

また、大学と地域が連携することで、環境分野における人材や知見の蓄積も進められています。こうした取り組みは、環境負荷の低減にとどまらず、電気料金の安定や地域経済への波及効果といった点でも高く評価されています。

成功のカギ①:市が電力を運営していた

バーリントンの最大の特徴は、電力会社が市営(公営)である点にあります。Burlington Electric Department(BED)は、市が所有・運営する電力会社であり、どの電源を採用するか、どこに投資するか、そして市民にどのような価値を提供するかを、自治体の判断として決定することが可能でした。

民間企業の利益や株主への配慮に左右されることなく、「環境負荷を低減したい」「地域に長期的なメリットを残したい」という意思を、そのままエネルギー政策に反映できた点は、バーリントンにとって大きな強みだったと言えます。

成功のカギ②:大学が「都市の頭脳」になっていた

バーリントンには、University of Vermont(バーモント大学)が立地しています。同大学は、再生可能エネルギーや環境政策の研究拠点として知られており、政策立案に活用可能な研究知の提供、行政や公共分野で活躍する人材の輩出、地域と連携した実証や教育活動などを通じて、都市全体の知的基盤を支えてきました。

バーリントンの事例は、「大学=企業誘致のための装置」ではなく、「大学=都市経営を支える存在」であることを示していると言えます。

成功のカギ③:市民が参加する文化

もう一つ重要なのは、市民参加の文化です。バーリントンでは、公共政策について市民が意見を述べ、議論に参加することが日常的に行われています。再生可能エネルギーへの転換についても、電気料金への影響や、なぜその時点で投資が必要なのか、将来どのようなメリットがもたらされるのかといった点を丁寧に説明しながら、市民の理解と合意を積み重ねて進められました。

このようなプロセスがあったからこそ、政策は一過性のブームで終わることなく、長期にわたって継続可能な取り組みとなっています。

日本の自治体・企業へのヒント

バーリントンの事例が示しているのは、いくつかの重要な示唆です。第一に、小規模な都市であっても、制度や運営の設計次第で大胆なGXを実現できるという点です。第二に、DXやGXは単なる技術導入ではなく、公共サービスや都市運営そのものをどのように設計するかという「運営のデザイン」の問題であることが明らかになります。第三に、大学や市民を巻き込むことで、取り組みの持続可能性が大きく高まるという点です。

日本においても、地方都市や中小自治体だからこそ、エネルギー、DX、GXを「地域経営の再設計」として捉える余地は大きいと考えられます。バーリントンは、「小さいからできない」のではなく、「小さいからこそ実現できるDX・GXがある」ことを示した好例だと言えるでしょう。

事例④:オランダ・スヒーダム|歴史遺産と水辺環境を活かした「住環境重視型」の都市再生

スヒーダムは、オランダ南ホラント州に位置する歴史ある都市で、ロッテルダム都市圏の一角を担っています。かつては蒸留酒産業や工業によって発展してきましたが、産業構造の変化に伴い、旧工場地帯や水辺空間の再編が課題となってきました。

近年のスヒーダムでは、急激な経済成長や大規模な産業誘致を目指すのではなく、既存の歴史資産や運河、水辺空間を活かしながら、住環境の質を高める方向で都市整備が進められています。市が策定している将来ビジョンにおいても、住宅環境の改善、公共空間の質の向上、持続可能性への配慮が重要な柱として位置づけられています。

取り組みの特徴

スヒーダムの都市再生の特徴は、主に次の点に集約できます。

まず、歴史的街並みと水辺空間の活用です。運河沿いや歴史的建築物が残るエリアでは、景観を損なわない形で再整備が進められており、観光向けの演出よりも、居住や日常利用を前提とした空間づくりが意識されています。

次に、住環境および公共空間への重点投資が挙げられます。新たな産業拠点の創出を優先するのではなく、公園や歩行者空間の整備、公共交通の利便性向上など、生活の質に直結する分野への投資が重視されています。

さらに、広域都市圏の中での役割が明確に定義されている点も特徴です。大規模な経済活動は隣接するロッテルダムが担う一方で、スヒーダムは都市圏内の居住地としての役割を意識し、落ち着いた生活環境の提供に軸足を置いています。

加えて、徒歩や自転車での移動がしやすい街区構成を前提とした、コンパクトな都市構造が維持されています。日常生活に必要な機能が比較的近接した範囲に集約されている点も、都市の大きな特徴です。

成果と現状評価

これらの取り組みにより、スヒーダムはロッテルダム都市圏の中において、比較的住環境の整った都市として認識されつつあります。人口についても、長期的には緩やかな増加傾向が見られ、都市の魅力を維持するという点では一定の成果を上げていると言えます。

一方で、国際的な持続可能性ランキングなどで突出した評価を獲得しているわけではなく、あくまで急成長を目指すのではなく、着実な改善を積み重ねている段階にあると位置づけるのが適切でしょう。

日本への示唆

スヒーダムの事例は、日本の中小都市や大都市近郊自治体に対して、いくつかの重要な示唆を与えています。第一に、人口増加や経済規模の拡大を直接的な目標とするのではなく、「住み続けたい街」「住んでみたい街」を形成することが、中長期的な都市の安定につながるという点です。

第二に、大都市圏に隣接する自治体は、単なる「ベッドタウン」という受動的な位置づけにとどまらず、生活環境や暮らしの質といった独自の価値を明確に打ち出すことが重要だと考えられます。

スヒーダムの取り組みは、派手さはありませんが、人口減少時代における現実的な都市戦略の一つの形を示している事例だと言えるでしょう。

事例⑤:ニュージーランド・クイーンズタウン|観光都市が模索する「観光+デジタル産業」の多角化戦略

ニュージーランド南島に位置するクイーンズタウンは、世界有数の観光地として知られています。豊かな自然環境とアウトドア観光を強みとし、長年にわたり観光産業を地域経済の中心としてきた都市です。

一方で、観光需要の変動リスク、とりわけ新型コロナウイルス感染症の影響による観光停滞を経験したことで、観光収益への過度な依存を見直す必要性が明確になりました。こうした背景から、近年のクイーンズタウンでは、観光を基盤としつつ、デジタル産業やスタートアップ支援を通じた産業構造の多角化が模索されています。

成果として見られる動き

クイーンズタウンでは、観光都市としての機能を維持しつつ、いくつかの取り組みが進められています。

第一に、地域主導の起業支援の存在です。「Startup Queenstown Lakes(SQL)」をはじめとする民間主導の組織が、起業家向けのネットワーキングやメンタリング、事業立ち上げ支援を行っています。行政が前面に立つのではなく、地域コミュニティや起業家自身がエコシステムを形成している点が特徴です。

第二に、リモートワーカーや国際人材の一定の流入が挙げられます。クイーンズタウンは都市規模こそ小さいものの、生活環境の質の高さから、国内外のリモートワーカーやフリーランスにとって魅力的な居住地として認識されています。大規模なIT集積地ではありませんが、「暮らしながら働く場所」として選ばれる事例が増えています。

第三に、観光と親和性の高いデジタル・クリエイティブ分野の発展です。観光関連テクノロジー、映像・デザイン分野、アウトドア産業と結びついたデジタルサービスなど、観光資源を起点とした新たな事業領域が生まれています。

背景にある要因

こうした動きの背景には、いくつかの構造的要因があります。第一に、観光によって築かれてきた安定した経済基盤が挙げられます。世界的な観光地としてのブランド力と収益力が、新たな産業分野へ挑戦するための余地を生み出しています。

第二に、コミュニティ主体によるエコシステム形成です。ニュージーランドでは、行政が細部まで設計するのではなく、民間や地域が自律的に動く文化が根付いています。クイーンズタウンにおいても、起業支援はトップダウン型ではなく、ネットワーク型で展開されています。

第三に、国際人材の受け入れを前提としたオープンな社会構造が挙げられます。移民国家としての歴史を持つニュージーランドでは、外国人労働者や移住者を地域の一員として受け入れる意識が比較的強く、小規模都市であっても多様な人材が定着しやすい環境が整っています。

日本への示唆

クイーンズタウンの事例は、日本の観光都市や地方自治体に対して、いくつかの重要な示唆を与えています。第一に、観光都市であっても産業の多角化は不可欠であるという点です。観光は強力な基幹産業となり得る一方で、外部環境の変化に対して脆弱な側面もあります。そのため、観光を軸としつつ、デジタル産業や知識集約型産業を組み合わせる発想が求められます。

第二に、小規模都市におけるリモートワーカーや外国人材の位置づけです。これらの人材を単なる一時的な労働力として扱うのではなく、地域経済やコミュニティを支える存在として受け入れるための制度設計や文化形成が、持続的な都市成長につながると考えられます。

クイーンズタウンは、いわゆる「大規模テックハブ」ではありません。しかし、観光という既存の強みを活かしながら、無理のない形で新たな産業を重ねていく姿勢は、日本の観光地DXや地方都市戦略にとって、現実的かつ参考になるモデルだと言えるでしょう。

成功都市に共通する5つの構造| 日本の地方再生に必要なのは「再現可能な設計思想」

これまで見てきた5つの都市は、国や文化、置かれた条件がそれぞれ異なります。しかし、その成長プロセスを俯瞰すると、人口規模や産業構造を超えて共通する「構造的な特徴」が浮かび上がってきます。

重要なのは、個別の施策をそのまま模倣することではありません。日本の地方都市が学ぶべきなのは、なぜその都市で機能したのかという背景にある「設計思想」です。

① 都市の「役割」と「物語」を明確にしている

成功している都市はいずれも、「何でもできる街」を目指していません。

テュービンゲンは大学・研究を核とした知識都市、ビルンは子どもを中心に据えた都市、バーリントンは市民参加型の環境先進都市、スヒーダムは住環境重視の都市圏内居住地、クイーンズタウンは観光を基盤とした多角化都市として、それぞれ明確な方向性を持っています。

これらに共通しているのは、都市の存在意義を一言で語れる状態がつくられている点です。これは単なるブランディングの問題ではありません。政策判断や投資配分、民間との連携を進める際に、一貫した「判断軸」を持っているかどうかが問われているのです。

② 教育機関・企業・行政を「分断しない」

多くの日本の自治体では、大学は大学、企業は企業、行政は行政というように、それぞれの役割が分断されがちです。一方で、成功している都市では、大学が都市経営の一部を担い、企業が公共価値の創出に関与し、行政が全体設計と調整役に徹するという形で、役割の再定義が行われています。

特に印象的なのは、大学や企業を単なる「誘致対象」として扱うのではなく、最初から都市の当事者として都市経営に組み込んでいる点です。

③ 急成長より「持続的に回る構造」を重視している

いずれの都市も、短期的なGDP成長や人口の急増を目的としていません。代わりに重視されているのは、地域内で雇用・知識・資金が循環すること、外部環境の変化があっても致命的な影響を受けにくい構造をつくること、そして小規模であっても長く続く産業や暮らしを育てることです。

こうした考え方は、日本の地方都市が陥りがちな、補助金に依存した一時的なプロジェクトとは対照的だと言えるでしょう。

④ 市民参加を「コスト」ではなく「資産」と捉えている

市民参加は時間を要し、合意形成も容易ではありません。しかし、成功している都市では、これを避けるべき手間とは捉えず、都市の持続性を高めるための投資として位置づけています。

その結果、政策の正当性が高まること、政権交代や首長交代の影響を受けにくくなること、市民自身が都市の担い手として関与するようになることといった効果が、長期的に発揮されていきます。

⑤ 「小ささ」を制約ではなく、設計条件として活かしている

人口10万人未満という規模は、日本ではしばしば「弱み」として捉えられがちです。しかし、本記事で取り上げた都市では、むしろその小ささが強みとして活かされています。具体的には、意思決定が比較的速いこと、関係者同士の顔が見えやすいこと、実験的な取り組みを進めやすいことが挙げられます。

これらはいずれも、日本の地方都市が本来備えている特性でもあります。

日本の地方再生に向けて|「何をやるか」より「どう設計するか」

本記事で取り上げた事例が示しているのは、地方再生において本当に問われるのは「施策の数」や「予算規模」ではないという事実です。問われているのは、都市の方向性をどのように定義するのか、誰を当事者として巻き込むのか、そしてどの価値を最優先するのかといった、都市経営の設計思想そのものです。

日本の地方都市は、資源が欠けているわけではありません。多くの場合、それらを構造として十分に活かし切れていないに過ぎないと言えます。人口減少時代において、すべての都市が成長都市になる必要はありませんが、持続可能で、選ばれ続ける都市になることは可能です。

世界の小規模都市が積み重ねてきた実践知は、そのための現実的なヒントを、すでに数多く示しています。

地方創生に関するおすすめ記事

消滅可能性自治体に関してはこちらの記事「どうする!?湯河原 消滅可能性自治体脱却会議(特別対談:神奈川県湯河原町 内藤喜文町長)」も併せてお読みいただくことをお勧めします。地方活性化に関するおすすめ記事

地方活性化のための施策に関しては、こちらの記事を読むことをお勧めします。- 地方創生に効くスタンプラリーとは?成功事例と経済効果を徹底分析

- 地方イルミネーションの経済効果と成功事例に学ぶ地域活性化の秘訣

- 地域活性化×アート:若者人口が増加する地方事例(成功事例、取り組み、まちづくり)

- 地方都市の駅前再開発 成功事例を紹介

- 日本の空き家問題×移住支援×地方創生|持続可能なまちづくりの現状実例

- 道の駅の成功事例集。リニューアルと経営戦略が鍵

- 広島駅再開発2025年最新情報:開業した新駅ビルと今後の注目スケジュール

- 地域創生の鍵は古民家再生|全国の成功事例5選と持続可能な地域モデル

- 地域創生「横須賀モデル」の挑戦! ー地域を未来につなぐリノベーションと継承の力

- 地方創生×工場誘致の成功事例:熊本・北上・千歳・茨城の教訓

- 若者はなぜ東京に集まる?地方が学ぶべきヒント

- 若い女性はなぜ地方に戻らないのか? 東京一極集中と自治体が抱える人口減少の現実

- 古民家カフェは本当に2年で潰れる?失敗する理由と続けるための経営戦略